“伊朗考古:从旧石器时代到阿契美尼德帝国时期”是北京大学人文社会科学研究院与考古文博学院合作开设的课程,由北京大学人文社会科学研究院访问教授、德黑兰大学考古学系法兹里教授(Hassan Fazeli Nashli)主讲。课程主要在介绍伊朗概况、环境及伊朗考古学史的基础上,按照时间序列,系统介绍旧石器时代至波斯帝国阿契美尼德王朝时期(500,000 - 330BC)的考古学研究现状与基本认识,涉及当地最早的人类与其文化、农业的出现和扩散、城市与文明社会的发展、埃兰文明、波斯帝国等重大问题。

2019年4月2日晚,北京大学人文社会科学研究院访问教授、德黑兰大学考古学系法兹里教授(Hassan Fazeli Nashli)主讲的“伊朗考古:从旧石器时代到阿契美尼德帝国时期”课程第五讲在红五楼5211举行,本讲主题为“伊朗在城市与文明社会兴起和扩散过程中的作用(5,200BC-3,000BC)”( Iran’s role in the rise and spread of urban, literate societies, 5,200-3,000 BC)。

背景介绍:社会复杂化的考古学表现及其原因

本讲开始,法兹里教授首先明确了本讲所涉及的社会复杂化(social complexity)在考古学方面的主要表现,具体而言包括:(1)聚落形态,包括聚落面积、聚落内部空间布局以及有宗教、管理、贸易等特殊功能的建筑类型的出现等;(2)丧葬习俗,包括自然环境、分布位置、葬式及随葬品等;(3)物质文化与图像资料,包括威望物品或材料(prestige goods and materials)的出现,个人和家户财富、等级与权力的积累与表达;(4)经济方面,动植物物遗存所反映的农业集约化的出现,以提供复杂社会所必需的大量农产品;(5)书写系统的出现。

从人类社会发展的角度讲,我们通常认为社会复杂化的出现与所谓的酋邦或国家阶段相关,对于这两个人类社会发展阶段的特征,人类学家曾给出了一系列的界定,而这些特征大多在考古学中有所表现。譬如,社会分层现象通常表现为纪念性建筑与威望物品的出现;区域内部的聚落等级可以通过聚落形态观察和研究得到印证;专门化活动通常表现为遗址内部和遗址间的手工业专门化;宗教和仪式活动表现为神庙与宗教用品的出现;社会的不稳定性乃至崩溃则体现在一个社会在发展、变迁到崩溃的各个阶段遗留下来的考古证据中。

对于社会复杂化出现的原因,研究者曾给出过不同的解释,如环境因素(Environmental factors)、个人野心(Personal ambition)、合作(Cooperation)、竞争(Competition)、人口增长(Population growth)亦或是各种因素共同作用的结果。斯卡里(Chris Scarre)在《人类的过去》(The Human Past)一书中提出了社会复杂化的多重原因解释(本书第一次出版于2005年)。他提到单一原因的各种理论在20世纪70年代很流行,但近年来的研究认为任何一个单一原因都不必然导致国家形成和政治、社会复杂化的出现,因此倾向于寻求更为复杂的多种原因共同解释的理论。这些可能的原因包括:从事交易的权力使得精英阶层的统治通过对于原材料的控制而加强,同时也进一步彰显其身份地位;灌溉系统实现了精英阶层和国家对于水资源乃至于农业的控制;战争与冲突的重要性在公元前四千纪中叶之后愈发突显;家户、亲族、社群、城市长者、城邦社会等不同层面社会支持机制和政治决策体系的形成;此外,个人特别是一些重要人物的影响近来也受到越来越多的关注。人口增长、农业集约化、社会竞争与分化等也需要关注,但每个复杂社会都是自身独有的发展机制和背景的产物,需要逐一分析。

在上述讨论涉及的诸多因素中,法兹里教授特别强调了手工业专门化的重要性。他认为,手工业专门化可分为三类:(1)地点专门化,即一处地点专门从事一种特定的手工业生产活动;(2)资源专门化,某种特定原材料的产地往往也从事该材料制品的生产;(3)功能专门化,特定的生产技术应用于特定产品。此外,他还特别强调了依附型工匠(attached specialist)的出现及其在探讨社会复杂化进程中的重要性。与更早期的独立型工匠(independent specialists)在手工业之外还从事自给自足的农业生产不同,依附型工匠完全依附于地位更高的精英阶层或国王本人,无需从事农业生产,只为其依附者进行特定的手工业生产活动。

与手工业专门化相关的另一个重要问题是生产组织(organization of production),对于这一问题的研究涉及生产模式(mode of production)、生产规模(scale of production)和生产标准化(Standardization of production)三个方面。按照时间序列可将生产模式分为四种形式,即新石器时代的家户生产(household production)和家户手工业(household industry),前者指每个家庭的成员为自己的生产生活所需从事各类生产活动,不存在分工,后者则指村落内部已经出现不同生产活动的分工,部分人群开始专门从事某些手工业生产。到了铜石并用时代,个体作坊手工业(individual workshop industry)开始出现,其表现形式是在村落附近或周边出现相对独立的专门的小型手工业作坊。其后在青铜时代社会和国家社会,核心作坊(nucleated workshop)出现,这种手工业生产通常占地1-2公顷,是可以进行大规模生产活动的大型作坊。生产规模方面,可以分为兼职专门化生产(part-time specialization)和全职专门化生产(full-time specialization),前者只在一年中的某些时间从事专门化生产,当对物质文化的需求及人口逐渐增长,会催生兼职专门化生产向全职专门化生产转化。

在新石器时代,人类成功驯化了特定的植物和动物,为后续的伊朗社会变化垫定了经济基础。到了铜石并用时代,人类之间的关系经历了重新构建的过程,社会政治结构发生变化,人类开始真正“创造自己”,而促成这一系列变革的关键因素正是以冶金术为代表的各类技术革新。

伊朗中部高原地区的社会复杂化与手工业生产

1. 铜石并用时代过渡期(Transitional Chalcolithic period,公元前5200-4300年)

自新石器时代始,伊朗中部高原地区就是早期人类活动的重要区域,因为地理环境的限制,大部分遗址都分布在北部山地与南部沙漠之间的地带,特别是河流冲积扇地区,因其充足的水资源、肥沃的土壤,吸引了大量的人口聚居于此,从事农业和手工业生产。大致从公元前6000年开始,这一地区出现了很多重要的土墩遗址(mound site),如Tepe Sialk遗址的北侧土墩地层堆积厚达16米,年代从新石器时代延续到铜石并用时代,时间长达1500年。

伊朗中部高原地区新石器晚期至铜石并用时代社会发展的一个重要因素是灌溉系统的出现,根据现有证据,当地最早的灌溉水渠可以追溯到公元前5200年。在此基础上发展的农业生产为当地其他生产活动,特别是手工业生产的专门化提供了必需的食物和剩余财富。这一点与魏特夫在《东方专制主义》一书中所强调的水利系统对于古代文明发展的重要性,特别是劳动力组织和因为分配水资源等而出现的政府组织管控能力的发展,是十分一致的。

公元前五千纪伊朗中部高原北部地区手工业生产的发展,主要体现在陶器生产方面。这一时期的陶器生产经历了一系列技术变革,具体而言包括:陶土的选择从以植物为羼合料的黏土(vegetal-tempered clays)变为使用钙质黏土(calcareous clays);简单的轮制技术已经出现;陶器纹饰方面,黑色纹饰取代了早期的双色纹饰(bi-chrome painted decoration);陶器烧成温度提升至850-1000℃,这意味着当时已经开始使用封闭式窑炉。这些特点都表明这一时期的陶器生产专业化水平不断增强。此外,大体量陶器的出现,也间接说明这一时期的农业生产得到了进一步发展,粮食剩余的增加促成了大型存储陶器的生产和使用。

伊朗中部高原地区铜石并用时代过渡期的陶器

这一时期的陶器制作精美,纹饰以山羊、人物舞蹈纹等图案为主,德黑兰平原地区(Tehran Plains)是此类陶器的集中分布区。根据已有的考古发现,位于德黑兰市东南方向的Tepe Pardis遗址,便是当时一处非常重要的陶器生产中心。该遗址发现了大量的陶窑和其它陶器生产的工具和相关设施,其中年代为公元前4800年的慢轮是当时制陶技术发展的重要证据。遗址出土的很多陶器表面磨光且有彩绘,制作十分精美。从目前的发现来看,Tepe Pardis遗址生产的陶器应该是供给周边很多聚落使用的,按照之前提及的生产组织形式划分,应属于个体作坊手工业模式。

Tepe Pardis遗址发现的陶窑遗迹

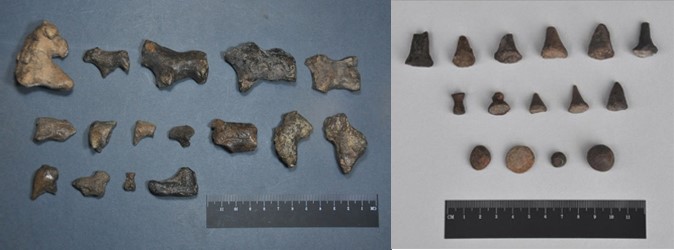

在德黑兰市以西的Tepe Zagheh遗址,同样发现了陶窑和大量陶器生产相关的证据,其年代为公元前5300-4300年。该遗址的南部发现有非常厚的灰烬层,其中出土大量烧毁的陶塑、陶筹和陶球,其中陶筹的发现格外重要。根据Schmandt-Besserat的研究陶筹可能是抽象数字出现之前的一种实物计数体系,在早期的交换活动中不同的陶筹用于指代不同的产品及其数量,因此,陶筹的出现和使用是当时社会运行体系发展的重要证据。

Tepe Zagheh遗址出土的陶塑与陶筹

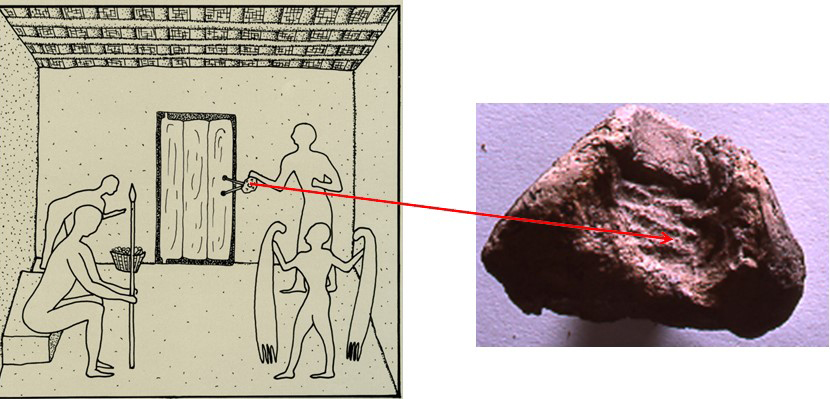

这一时期手工业生产的另一个重要表现是考古遗址内开始大量出现纺轮,这表明当时的纺织业生产得到了迅速发展,以羊毛为主要原材料的纺织业使得精致衣物成为人们日常生活的必需品。此外,早期冶金技术萌芽的相关证据也在这一时期的很多遗址都有所发现。

伊朗铜石并用时代过渡期的纺轮及使用示例

铜石并用时代过渡期社会结构的变化还表现在特殊装饰品的使用、葬俗及特殊功能建筑的出现等方面。这一时期人们已经开始使用舶来品等珍贵物品来展示个人身份。这或许表明当时社会内部的等级分化已经比较明显,高等级人群可以通过某些特殊物品的使用来表征和强调自己的身份和地位。葬俗方面,伊朗中部高原的墓葬中开始出现前所未有的精致随葬品,如贝壳、青金石等需要通过与阿富汗、伊朗东部的长途贸易才可获得的稀有物品。与新石器时代相同的火葬和居室葬都有所发现,红色赭石粉的使用仍较常见,大多数墓葬都随葬有陶器、石质的化妆调色板和串珠等装饰品。

这一时期的特殊功能建筑以Tepe Zagheh遗址的“着色建筑(Painted Building)”最为著名,其年代大约为公元前5200年。主殿为一座台基建筑,四壁涂朱并绘有白色和黑色的装饰,墙上悬挂有18个带角山羊头骨,殿内的圆形火塘建在洁净的沙地之上,主殿入口和殿外出土有约30个女性形象的陶塑。这座建筑的南部还发现有8个女性墓葬。有研究者根据相关发现认为这座神殿或许与女性生产有关。

“着色建筑(Painted Building)”平面图及出土的女性塑像

2. 铜石并用时代(Chalcolithic period,公元前4300-3400年)

相比于铜石并用时代过渡期,这一时期的手工业生产和社会发展有如下四个主要特征:(1)铜器与陶器的全职专门化生产;(2)出现了Tepe Ghabristan和Arisman等专门从事大规模铜合金生产的大型遗址;(3)与美索不达米亚和伊朗西南部的社会经济互动,特别是苏萨第二期(Susa II period)所谓乌鲁克现象的出现;(4)书写系统的萌芽。

伊朗是冶金术早期发展的核心地区之一,是探索冶金术起源和早期发展的关键区域。得益于砷铜、锡和黄金的生产,公元前四千纪的伊朗社会发生了巨大的转变。

就生产流程而言,铜器的生产可分为矿石的获取、冶炼、铜锭或铜器的铸造、运输与消费等五个阶段。需要指出的是,在整个生产流程中,原料的获取可能比后期的生产涉及更多的区域间和人群之间的协调,从而促成了某种更大范围内的社会组织或关系网络的形成。家畜在这一时期也可能比之前更为重要,因为矿石的运输或许意味着对畜力的使用,当时可以使用的家畜有驴和牛,而从运输效率来看,驴显然比牛更为重要。此外,技术本身的进展也是这一时期冶金手工业发展的一个重要因素,铜的冶炼是一项非常复杂的技术,需要在冶炼过程中将杂质以炼渣形式排出,从而获得纯净的金属铜。

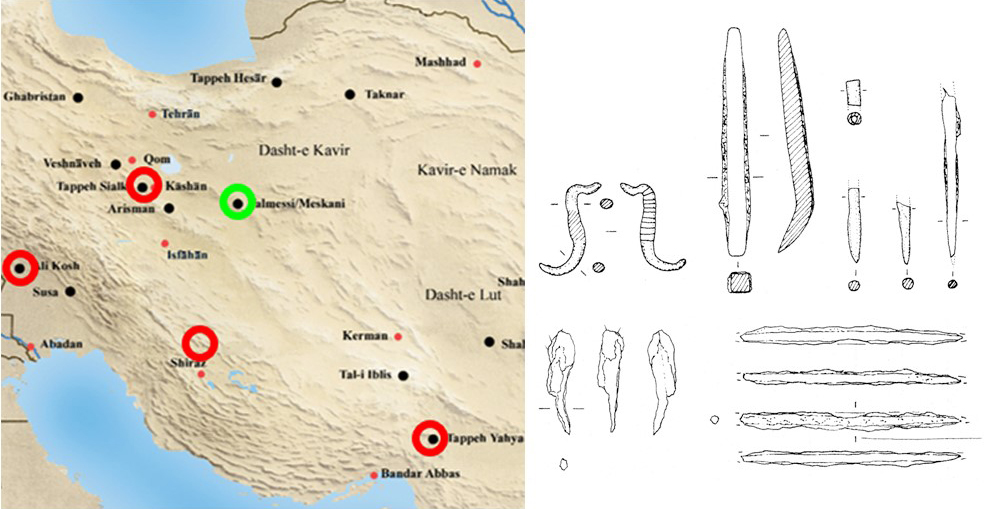

伊朗早期铜器制作和使用的时间可以追溯到公元前七千纪至五千纪,Ali Kosh、Sialk、Mushki、Jari、Yhaya等遗址都有最早利用铜资源的证据。这些遗址出土的铜器大多为小型的工具或装饰品,制作技术均为冷锻处理(cold-making)。

伊朗早期铜器主要类型及出土遗址分布图

到了公元前四千纪,伊朗中部高原北部地区的金属利用在规模和范围上均有显著扩张,精美的铜、银、铅、金制品层出不穷。Tepe Ghabristan是这一时期的重要冶铸遗址之一,其面积达4万平方米,出土了丰富的矿石、铜锭、坩埚、铜器铸模等遗物。Sialk遗址也发现了这一时期的铜器生产证据,出土有超过50千克的炼渣及铜斧等工具和一些铜容器。对该遗址出土炼渣的分析结果显示,当时冶铜和锡的技术还停留在相对低效的本地生产阶段。Tepe Ghabristan与Sialk遗址或许可以作为铜器生产的村落手工业(cottage industry)阶段的代表性遗址。

Sialk遗址出土的冶炼相关遗物

位于伊朗中部高原西北部的Arisman遗址是一处公元前四千纪中期到三千纪早期的大型冶炼遗址,遗址内出土有铜、银、铅等多种金属制品和生产相关遗迹遗物,其中炼渣达20吨以上。在冶炼技术方面,该遗址既出土有坩埚又有炼炉,是本地冶金技术在这一时期发生重大进展的重要证据,类似的冶炼证据在临近的Qaleh Gusheh等遗址也有发现。

Sialk遗址发现的炼炉与密陀僧

(注:密陀僧即氧化铅块,为灰吹法炼银产生的废弃物)

对于手工业生产而言,技术的发明和革新固然重要,技术的传承也是一个不可忽视的问题。法兹里教授指出,在一个社会内部,技术的传承有多种形式,例如可以通过家族内部的传递(如老-少,母-女,父-子,舅-甥等);通过有序的技术学习在更大的血缘群体内部传递;通过参与手工业生产活动(如采矿、矿石加工、金属冶炼等)而习得;通过异族通婚传递(如陶工迁入其配偶的村落)。对于这些问题的研究,固然由于材料的限制是考古学的弱项所在,但我们并不能因此忽视这一问题的重要性。

在制陶手工业方面,这一时期的特点是快轮技术的普遍使用以及陶器制作技术和装饰图案在区域内甚至区域间的高度一致。伊朗中部高原地区铜石并用时代的陶器多为浅黄色或淡红色,表面常装饰有牛、蛇、豹逐山羊、二犬斗豹等彩绘图案。这种类型的陶器在铜石并用时代晚期(公元前3700-3400年)的伊朗各个地区,甚至美索不达米亚等地都有发现,表明当时在伊朗中部高原、扎格罗斯山地区乃至美索不达米亚等地已经形成了区域间的交流网络。

伊朗中部高原地区铜石并用时代晚期的陶器(3700-3440BC)

法尔斯地区的早期社会复杂化(公元前5200-3200年)

法尔斯地区四季分明,山间谷地与冲积扇地区为农业生产提供了有利的条件。这里同时也是连接伊朗中部高原与伊朗西南部的桥梁。该地区最早有人类居住的证据可以追溯到公元前11000年的Haji Bahrami洞穴遗址,新石器时代文化的区域化则开始于Mushki时期(公元前6300-6000年)。到了公元前六千纪,法尔斯地区的人口逐渐增多,形成了特有的陶器面貌。

进入公元前五千纪的Bakun期,法尔斯地区的人口爆发式增长,这与伊朗中部高原地区的人口猛增是同步发生的。Bakun期陶器的典型特征是以矿物为羼合料,陶色多为浅黄色,上绘黑彩,烧成温度高,纹饰多样,例如最为常见的山羊角造型、飞翔的鸟、蛇、蛙等,独具特色。此类陶器除了法尔斯地区外,在波斯湾沿岸等地均有发现,表明伊朗南部地区在公元前五千纪已经出现了较为密切的区域间交流互动。更为惊人的是,300多公里外的苏萨遗址与Tal-e Bakun遗址出土有极为相似的陶器,这说明当时的区域间互动范围已经远远超出了临近区域。

Tal-e Bakun遗址与Susa遗址同类陶器对比

Tepe Rahmatabad遗址是法尔斯地区目前已经发掘的最大一处Bankun期遗址。该遗址发现了大规模陶器生产遗迹,特别是大体量的陶窑,并在陶窑中发现大量烧毁的陶塑。类似的证据在Bolaghi平原的Darreh-ye遗址也有发现。法兹里教授认为这一时期法尔斯地区的制陶业尚处在个体作坊手工业的阶段。

这一时期社会复杂化相关的另一处重要发现是Tall-e Bakun遗址,这里发现了大面积的泥砖多室建筑,年代大约为公元前4500-3900年。遗址的发掘出土了金属加工、陶器生产等方面的证据,此外还发现了大量的陶筹和印章以及大约140块封泥,其中大部分来自储藏室的门栓部位,表明当时已经出现了对特定物品的控制和管理。Alizadeh认为这些印章和印泥与同时期伊拉克东北部Tepe Gawra遗址的证据一同表明了血缘系统的衰退,而精英阶层对经济与政治事务的控制越来越强,随之而来的是社会复杂化的进一步加深。他还进一步推测,Tall-e Bakun社会的统治者,要么是控制着某些物品生产和流通的少数家庭,要么是一些地位较高的人,他们通过陶筹和印章控制着物品的流通。

储藏室门栓处封泥及其使用示意图

伊朗西南部的早期社会复杂化(公元前5200-3200年)

伊朗西南部因其与两河流域的紧密联系,一直受到考古学家的重视。这一地区与两河流域一样,有着肥沃的土地和充足的水资源,从古至今都是重要的人口聚居区。游牧人群会在夏秋两季进入扎格罗斯山区,在冬季返回埃兰平原等胡齐斯坦低地地区。

Chogha Bonut遗址是胡齐斯坦低地的一处代表性的季节性遗址,其年代大约为公元前7200年。遗址出土的石器、陶器、石像和陶筹等都与扎格罗斯山地地区十分相似,这或许可以作为公元前八千纪早期农人在山地与低地之间往返迁徙的直接证据。该遗址早于有陶新石器时代的堆积未发现任何保存较好的建筑遗迹,但是砸实的地面、火塘、柱洞、泥砖残块等的出现都可以作为这一时期建筑的重要材料。根据现有研究,胡齐斯坦低地地区的人们依靠混合经济为生,种植小麦、大麦、扁豆等农作物,饲养绵羊、山羊、猪、狗等家畜,同时还存在对野生资源的狩猎采集。

从地理位置上看,埃兰平原地处美索不达米亚与法尔斯等伊朗其它地区之间,同时受来自东方的伊朗高原、扎格罗斯山区以及来自西方的两河流域的影响,因此本地出土的陶器中有大量两河流域的欧贝德式(Ubaid)彩陶,也有很多法尔斯地区的Bakun期彩陶。此外,背靠扎格罗斯山的地理优势,使得埃兰平原的居民受到战乱的影响程度相对较低,当两河流域出现战争、动乱等危险形势时,人们可以很快逃入山区避难。

埃兰平原地区出土的欧贝德式彩陶

到了铜石并用时代,埃兰平原已经出现了明显的聚落等级分化,中心遗址吸引了大量的人口聚居,小型遗址则大多依附于中心遗址而存在。在所有的遗址中,苏萨(Susa)与Chogha Mish是当时的两处区域中心。

苏萨遗址显然在当时具有重要的宗教和政治地位,城内有一个泥砖建造的巨型纪念性台基建筑(monumental mud-brick platform)—“高级露台(haute terrasse)”,台基高达20米,顶面长70米,宽65米,其上原本可能有与宗教仪式相关的建筑。在这座台基建筑的南部,发现有大量的墓葬,埋葬了至少2000个个体,其中很多是二次葬。从埋葬方式来看,这些人很可能是出于某种仪式性的原因在短时间内被集中埋葬在此的。这些墓葬中大多出土有非常精美的随葬品,如制作精良的陶器、铜斧及铜盘等,其中一些或许曾用于仪式性的活动之中。

苏萨遗址出土的印章和彩陶纹饰,为我们了解该遗址早期的宗教和政治生活提供了重要的图像资料。法兹里教授将这些图像中位于中心位置、体型较大的兽首人身形象解读为酋长,周围的人们都在将祭品奉献给他。这些图像或许是当时宗教仪式活动的真实写照,其出现表明当时的埃兰平原早期社会结构已经出现了前所未有的变革,进入到酋邦社会阶段,酋长同时在宗教和政治活动中扮演着至关重要的角色。

苏萨遗址出土印章及彩陶上的“酋长”图案

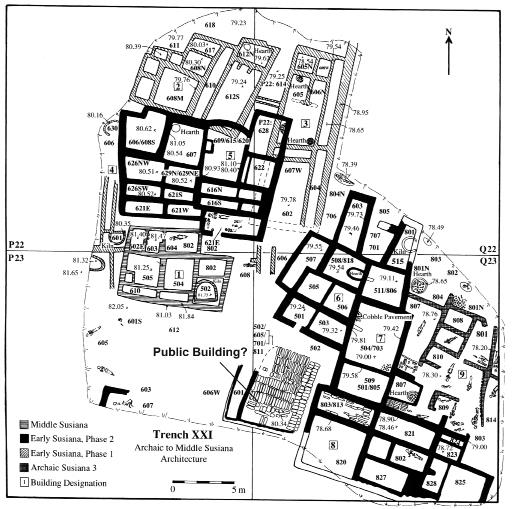

作为埃兰平原的另一处中心性遗址,Chogha Mish在苏萨中期晚段(约公元前五千纪后期)开始崭露头角,整个遗址面积达到15公顷。其中最为明显的一个变化是,大约从公元前5000年开始,Chogha Mish遗址中建造了一个大型纪念性建筑(monumental building),台基顶面长宽各达20米以上。此外,Chogha Mish遗址还发现了大量的建筑遗存,大多为平行分布的长排房屋,厚厚的泥砖墙体保存高度达1.5米左右。很多建筑因为毁于失火,其内保存了大量炭化的有机材料,屋顶的木料和芦苇等都清晰可见。房屋内的原有陈设也都得以全部保留,出土了大量的陶器等生活用品,一些房址中还可见到原址保存的打制石器的证据。此外,遗址中出土的封泥,同样告诉我们当时存在着较为成熟的仓储和管理系统。

Chogha Mish遗址房址平面分布图

基于上述提到的苏萨和Chogha Mish遗址发现的诸多证据,显而易见的是,这些大型建筑的修造必然需要调动和组织大量的劳动力,各类图像证据和纪念性建筑的存在也昭示着宗教和仪式性活动在当时社会生活中的重要地位。然而,这一切是否就说明当时已经存在一个像酋长那样拥有至高无上权力的统治者,又或者当时仍然是一种相对平等的社会,这一问题的解决仍需要更多的证据和研究。

对于伊朗西南部地区的早期社会复杂化,除了埃兰平原之外,波斯湾北部沿岸地区也有一些发现,其中最为重要的便是Tol-e Chega Sofla遗址发现的墓葬。这些墓葬大多使用泥砖或石头建造墓室,也有一些墓葬只有简单的土坑。每个墓坑中都埋葬有数量较多的个体,具体数量因人骨杂乱分布而难以确切统计。其中一个墓坑中按照头骨数量计算至少埋葬了52个个体,已发掘的9个墓葬中死者的数量至少有87个。值得注意的是,墓中的死者均为暴力致死,且基本都是妇女、儿童或老人,没有壮年男子。据此,法兹里教授提出很可能当时男性在外作战,而留守村庄的老弱妇孺被侵入者全部杀死。这一证据反映了当时战争的残酷,而战争本身也是社会复杂化的重要指征。此外,Tol-e Chega Sofla墓地发现的部分死者存在头骨人工变形的现象,这被认为是当时社会内部已经存在某种分化的证据。

Tol-e Chega Sofla遗址出土的墓葬

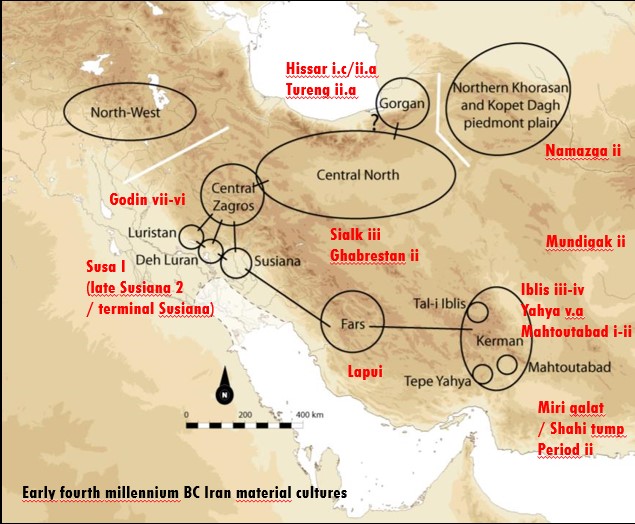

Tol-e Chega Sofla遗址的墓葬中还出土了一些制作精美的随葬品,包括彩陶、铜器、石质印章和一些小型的黄金制品。其中铜器的出土尤为值得注意,因为伊朗南部地区并不产铜矿,这些器物的出现意味着当时在伊朗南部和中部高原地区之间存在着铜器或者铜料的远途贸易。实际上,从现有证据来看,在公元前五千到四千纪,除了东北部和西北部地区之外,伊朗的其它地区已经紧密地联系在一起,区域间的交流网络已经形成。

公元前4千纪早期伊朗的区域间的互动与联系示意图

胡齐斯坦地区的铜石并用时代晚期(大约公元前4000-3100年),是伊朗史前时代最具活力的一个时段。正是在这一时期,国家形态的社会已经出现,苏萨遗址的面积在公元前3700-3100年这一阶段成倍增加,卫城中也都建造了大量的纪念性建筑。行政机制愈发复杂,滚印、数字产生,距离早期文字的形成仅一步之遥。苏萨和Chogha Mish遗址出土的图像资料显示,社会地位高的男性参与负责军事行动和大规模建筑的修建。这些现象表明机构化、中央集权的精英阶层统治开始出现。四级聚落结构的出现也是这一时期国家社会已经出现的另一标志。当然,胡齐斯坦地区这一时期的社会复杂化与两河流域乌鲁克的扩张是紧密相关的,只是两个地区之间的关系目前还缺乏深入细致的研究。

(所有图片均来自Hassan Fazeli Nashli教授课程ppt)

课程内容安排

第1讲:何处是伊朗——伊朗概况

第2讲:伊朗考古学发展史

第3讲:伊朗的早期人类及其活动(500,000-12,000 BC)

第4讲:新石器时代从狩猎-采集者向农牧人群的转变(12,000-6,000BC)

第5讲:伊朗在城市与文明社会兴起与扩散过程中的作用(6,000-2,000BC)

第6讲:游牧人群在国家起源过程中的作用

第7讲:伊朗最早的国家?原始埃兰文化(3200-2800BC)

第8讲:史前网络与伊朗西北地区(3,200-1,100BC)

第9讲:超越国界的伊朗:伊朗东部地区青铜时代网络 (公元前3000-1200年)(上)

第10讲:超越国界的伊朗: 伊朗东部地区青铜时代网络(公元前3000-1200年)(下)

第11讲:青铜时代的埃兰与其近邻(2,900-1,100BC)

第12讲:铁器时代的乡村、城市、国家与帝国(1250-330BC)

第13讲:波斯阿契美尼德王朝:一个世界帝国的考古学(550-330BC)

课程主要参考书目

Hole, F. (ed.) (1987) The Archaeology of Western Iran. Settlement and Society from Prehistory to the Islamic Conquest. Washington: Smithsonian.

Roaf, M. (1990) Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East. Oxford: Facts on File.

Harper, P. O., J. Aruz and F. Tallon (eds) (1992) The Royal City of Susa. New York: Metropolitan Museum of Art.

Curtis, J. (ed.) (1997) Mesopotamia and Iran in the Persian Period: Conquest and Imperialism 539-331 BC. London: BM.

Potts, D. T. (1999) The Archaeology of Elam. Cambridge: Cambridge University Press.

Curtis, J. (2000) Ancient Persia. London: The British Museum.

Wilkinson, T. J. (2003) Archaeological Landscapes of the Near East. Tucson: University of Arizona Press.

Stöllner, T., R. Slotta and A. Vatandoust (eds) (2004) Persiens Antike Pracht. Bochum: Bochum Museum.

Matthews, R. and H. Fazeli Nashli (eds) (2013) The Neolithisation of Iran: the Formation of New Societies. Oxbow: BANEA.

Petrie, C. (eds) (2013) Ancient Iran and Its Neighbours: Local Developments and Long-range Interactions in the 4th Millennium BC, Oxbow books.

Potts, D. T. (ed.) (2013) The Oxford Handbook of Ancient Iran. Oxford: Oxford University Press.

贾晓文 撰稿

邓振华 审校

崔嘉宝 排版

(未经作者授权,严禁转载)