2019年4月9日晚,北京大学人文社会科学研究院访问教授、德黑兰大学考古学系法兹里教授(Hassan Fazeli Nashli)主讲的“伊朗考古:从旧石器时代到阿契美尼德帝国时期”课程第六讲在红五楼5211举行,本讲主题为“流动畜牧业在国家起源中的作用”( The role of mobile pastoralism in the origins of the state)。

背景介绍:畜牧业的概念、类型及其考古学表现

本讲开始,法兹里教授首先从伊朗长程历史的角度强调了流动畜牧业(mobile pastoralism)在伊朗国家起源及人类社会复杂化进程中起到的重要作用。从公元前2700年伊朗的第一个王朝——埃兰王国建立至今,伊朗的十六个王朝中有十一个王朝都起源于游牧部落。因此,探索这一经济形态的起源并讨论其在社会复杂化过程中的作用就显得格外重要。伊朗,作为世界畜牧经济的中心,是我们探讨畜牧经济的起源问题时最应当关注的地区。

关于伊朗畜牧业起源这一重要问题,学界已有相当数量的精彩论述。为深入了解这一问题,法兹里教授着重推荐了Kamyar Abdi于2003年在Journal of World Prehistory杂志上发表的《扎格罗斯山区中部畜牧业的早期发展》(The early development of pastoralism in the central Zagros mountains)一文及Abbas Alizadeh于2010年在Current Anthropology杂志上发表的《伊朗西南部高地埃兰国家的兴起》(The rise of the highland Elamite state in southwestern Iran)一文(点击文章名称可下载)。

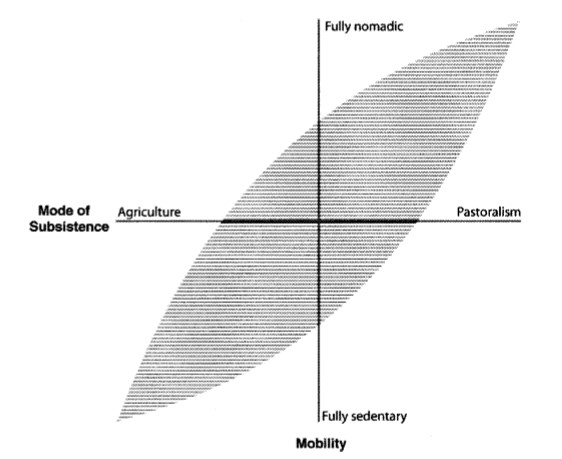

接下来,法兹里教授界定了本讲所涉及的相关概念。在讨论食物生产相关的生业经济方式时,我们通常采用经典的二分法将之简单地划分为农业(agriculture)与畜牧业(pastoralism),并认为农业与定居的村落息息相关,而畜牧业则被等同于游牧业(nomadic pastoralism),以人群和畜群的迁徙为特点。实际上,畜牧业(pastoralism)指的是一种利用家畜(在近东地区特指绵羊和山羊)的生产模式,在定居村落中的家畜饲养(village-based herding)与游牧业(nomadic pastoralism)之间,任何一种生产模式都属于畜牧业,这一定义大大地扩展了畜牧业的认知范畴。流动畜牧业(mobile pastoralism)的特点则是在农业生产区以外的范围放牧畜群,且时常需要移动的一种畜牧业,自草场步行至村落往往需要一天到数天之久。这意味着为了提升自身的生产效率,畜牧业摆脱了定居的生存模式。

流动性与生业模式间的关系

根据移动性的强弱、劳动分工、社会组织形式和经济模式等标准,可以将畜牧业分为以下四种类型:

1.村落周边的家畜饲养(proximate village-based herding)

在这一模式中,夏季白天家畜可在村落周围的草场吃草,到了夜间则返回圈栏休息,而冬季则完全在村落中的圈栏内由人喂养,家畜的活动范围鲜少超出农业生产区域。畜牧业本身只是作为农业的补充而存在,因此畜群规模也很小,多由家户中的孩童负责进行管理。

2.远离村落的家畜饲养(distant village-based herding)

在这种饲养模式下,家畜的放养范围大多会超出距离村落一日路程,但一次只会在草场停留几日。村落中的绝大多数人口仍从事农业,放牧工作往往由家户内部的年轻人进行管理。

3.季节性迁移型畜牧业(Transhumant pastoralism)

这是流动畜牧业的一种特殊类型。人类活动仍以定居聚落为中心,但畜牧业已经从其他经济活动中独立出来,畜群在不同草场间季节性地迁徙,在温暖的夏季迁往山间草场,在冬季返回海拔较低的地区,放牧者需要在草场建立临时营地。由于游牧的路程非常危险,放牧不再由畜群所有者家中的青少年负责,而是出现了专职牧羊人,他们与畜群所有者不存在血缘关系,大部分情况下是雇佣关系。

4.半游牧型畜牧业(semi-nomadic pastoralism)

这一类型的畜牧业以大量放牧及不同草场间阶段性的迁徙为特征,与前述季节性迁移型畜牧业的根本性区别在于,畜牧业成为主要产业,而农业则占据次要地位,完全采取旱作农业方式,依赖自然降水,不存在灌溉系统,与复杂农业社会大相径庭。同时,整个社群都参与到农业和畜牧业之中,二者的分工发生于社会内部。

Ram Hormuz地区流动畜牧人群的季节性营地

在此基础上,法兹里教授还探讨了如何在考古研究中识别上述几种不同的畜牧业类型。对于围绕定居农业村落进行的家畜饲养(包括村落周边和远距离两种),我们需要着重关注村落遗址内部,并寻找以下几类物质文化遗存:(1)紧邻居住区的围栏遗迹;(2)通过浮选大植物遗存、土壤微形态观察以及地球化学检测分析等手段确认动物粪便遗存;(3)不同种属和年龄的动物骨骼遗存数量构成特征;(4)陶器残留物中的奶制品标志物。

对于季节性迁移型畜牧业,我们要格外关注以下三点:(1)首先我们要寻找营地遗址,它们大多分布在可用于农业生产的地域以外;(2)由于此时的专职放牧者自身不能组成一个独立社群,因此营地遗址出土的器物组合并不能反映完整的家户活动,只能代表与放牧有关的行为活动,例如用于锯切木料、切割草料的石器,小体量的炊煮、盛贮陶器等;(3)由于此时的专职放牧者与畜群所有者来自不同社群,因此他们携带着其原生社群的日用器物等来到放牧营地,而在牧群迁徙途中,他们会在畜群所有者所在的村庄停留,交换物资并收取报酬,由此放牧营地的陶器会呈现出一种混合面貌。

对于半游牧型畜牧业以及其后发展出的成熟游牧型畜牧业而言,我们往往可以发现如下四类考古学证据与之相印证:(1)坐落于季节性草场以及迁徙路线附近的营地遗址,为了避免与定居农业村落的潜在冲突,这些遗址往往不再分布于适于耕种的区域;(2)营地遗址应体现季节性的重复使用迹象;(3)成组分布的临时性居所;(4)营地遗址使用的物质文化应反映自给自足的完整家户活动,包括与食物的获取、加工、贮存及纺织等家庭生产活动相关的器物以及装饰品等私人财产。

扎格罗斯山地区与畜牧业的起源

扎格罗斯山脉是全世界游牧业的核心和起源地。就地理环境而言,扎格罗斯山间分布有数不胜数的山谷,那里水资源充足,土壤平坦而肥沃,不适合进行大规模的农业生产,却是发展不同模式畜牧业的理想地区。在扎格罗斯山地和埃兰平原间往来迁徙的游牧人群自出现以来,便成为美索不达米亚与伊朗高原等地之间联系的重要桥梁。

法兹里教授指出,探索流动畜牧业的起源,我们需要将目光转回新石器时代。人类最初驯化农作物和家养动物时,就采取的是农牧混合的经济模式。位于伊朗西北部的Tepe Sarab遗址(公元前6500年),海拔1800米,遗址发现了大量的灰烬堆积,却未发现任何形式的建筑遗存。由此可以推知这是一个典型的营地聚落,灰烬层的形成源于人们周期性的居住和生活。直至今日,游牧人群仍将这个地区作为夏季草场,他们的营地就建立在遗址旁不远处。到了冬天,人们就需要迁徙至海拔低得多的区域生活,位于卢里斯坦的Tappeh Guran遗址(公元前7500年)便是此类遗址的一个典型代表。也就是说,至少在公元前七千纪,这种季节性迁徙的农牧生活方式已经出现。

Tepe Sarab的新石器时代灰烬层堆积(下)与现代游牧部落营地(上)

国家形成过程中的游牧经济及其作用

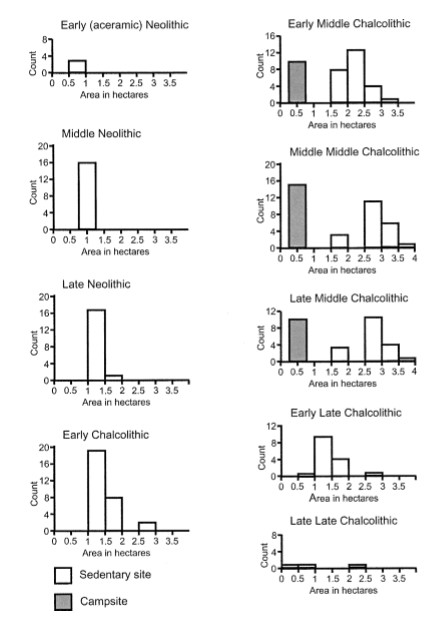

1990年代,Kamyar Abdi主持了伊斯兰堡平原(Islamabad Plain)的区域考古调查,发现了从旧石器时代到近代的190余处遗址。从时代来看,这批遗址的年代以历史时期和伊斯兰时期为主,但也有相当数量新石器时代和铜石并用时代的遗址。统计结果显示,新石器时代到铜石并用时代早期,该地区全部为定居型聚落,且聚落数量与面积逐渐增加,并出现了聚落等级分化现象。进入铜石并用时代中期早段,开始出现营地遗址,这标志着游牧经济的出现。在铜石并用时代晚期之后营地遗址消失,或许表明这一时期游牧社会崩溃,人们重新转向农业社会。

伊斯兰堡平原从新石器时代早期至铜石并用时代末期不同规模聚落数量分布

在伊朗西南部,很多考古遗址内都未发现任何与农业活动相关的遗存,研究者一般认为这些都是游牧营地遗址。例如位于胡齐斯坦的Dar Khazineh遗址,年代为公元前六千纪至五千纪,遗址的文化堆积多为夹杂在自然层中间,而且很薄的透镜体状,这些可能与遗址曾经在冬季被重复利用有关。换句话说,这些低地地区的很多遗址实际上可能是游牧人群的冬季营地。

Dar Khazineh遗址地层堆积

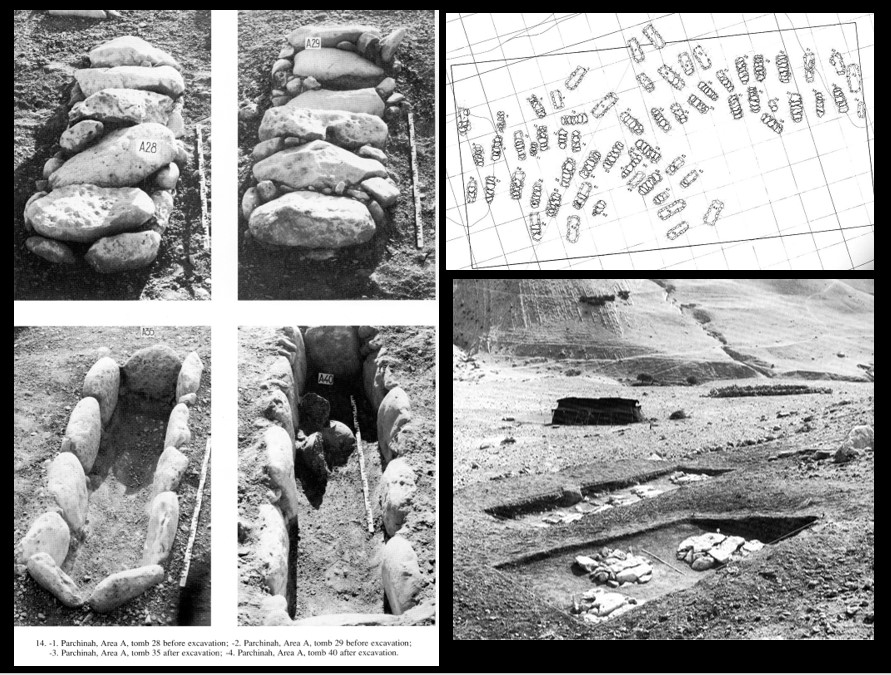

此外,关于当时游牧人群的社会组织、运行管理体系等,也有很多重要的考古发现,Parchinah墓地便是其中之一。位于卢里斯坦的Parchinah墓地是伊朗境内目前已知最早、规模较大的游牧人群墓地之一,其年代为铜石并用时代中期,约公元前五千纪前后。这片墓地由上百座墓葬组成,未发现任何属于定居型农业聚落的考古证据,且随葬陶器与同时期伊朗西南部的游牧社会陶器面貌非常一致。游牧人群在夏天来到此处,建造营地、放牧牲畜,死者也就近埋葬。此外,Parchinah发现的很多墓葬中都随葬有非常精致的陶器、石斧、权杖头、印章等,由此我们可以确认,游牧社会具有与农业社会相似的社会行政管理体系,社会复杂程度也比较高。

Parchinah墓地及墓葬举例

Parchinah墓地出土的彩陶、权杖头、印章等随葬品

从伊朗不同地区社会发展的角度来讲,伊朗西南部地区,特别是埃兰平原比伊朗高原地区更早地出现了复杂社会,这里的游牧人群进入伊朗高原并直抵德黑兰,与当地相对简单的农业社会发生交流,影响了当地的社会发展和物质文化内涵。从已有考古证据看,至少在公元前五千纪,埃兰平原的游牧人群就与直线距离将近600公里法尔斯(Fars)地区建立了联系。无论是法尔斯地区的Tal-E Bakun遗址还是埃兰平原和德黑兰间的诸多遗址,都出土了与苏萨相类似的陶器,这说明埃兰平原的游牧社会在促进伊朗各个地区相互交流方面起到了极为重要的作用。

公元前五千纪前后伊朗区域社会与互动格局示意图

随后,法兹里教授通过对当今伊朗游牧社会的描绘为本讲作结:游牧人群在高山河流间跋涉,女性在营地中烹饪香气四溢的馕和面包,制作酸奶,缝制衣物。随着科技与时代的发展,游牧人群用卡车替代了驴与牛,孩童在迁徙的旅途中读书识字,培养国家意识,人们甚至在帐篷中架设卫星电视来保持与世界的联系。但时间只能改变生活的形式,却改变不了游牧的本质。法兹里教授饱含深情地说道:当你望向他们的面庞,他们美丽的双眼中蕴含的是八千年以来伊朗游牧人群筚路蓝缕跋涉走来的艰辛。

现代伊朗游牧部落的迁徙场景

本讲最后,法兹里教授指出,要研究游牧人群,需要对他们的生活方式,特别是传统的生活方式有直观的了解和认识,这也将有助于我们解读相关的考古发现。为此,他向大家介绍并放映了拍摄于1925年的纪录片 Grass: A Nation's Battle for Life(视频资源可在网络中找到),以20世纪早期的影像资料生动地展示了游牧人群的传统生活方式和迁徙途中的艰辛。

(所有图片均来自Hassan Fazeli Nashli教授课程ppt)

贾晓文 撰稿

邓振华 审校

(未经作者授权,严禁转载)