2019年3月29日晚7时,由北京大学考古文博学院图书馆举办的第6期藏书讲谈“什么是艺术史——《罗越与中国青铜器研究:艺术史中的风格与分类》”于考古文博学院多功能厅举行。北京大学考古文博学院曹大志助理教授担任学术主持,西雅图华盛顿大学艺术史系王海城副教授作专题报告,考古文博学院徐天进、杭侃/陈建立教授以及中国古代史研究中心的陆扬研究员也受邀出席,并在学术报告之后谈及各自对于“艺术史”等问题的理解。

报告伊始,王海城老师简单介绍了自己在北京大学取得硕士学位后前往普林斯顿跟随贝格利先生进一步深造的缘起,他希望能够在考古学的基础上,进一步学习艺术史的理论与方法。在随后的报告中,王老师基于丰富的实物和图像资料,旁征博引,层层递进,系统讲述了艺术史的风格分析与考古的类型学之异同、罗越青铜器风格分析的过程及要素、贝格利在罗越五式青铜器风格体系下的深入研究以及“视觉证据”在艺术史研究中的重要性问题。

王海城副教授

一、艺术史的风格分析与考古的类型学

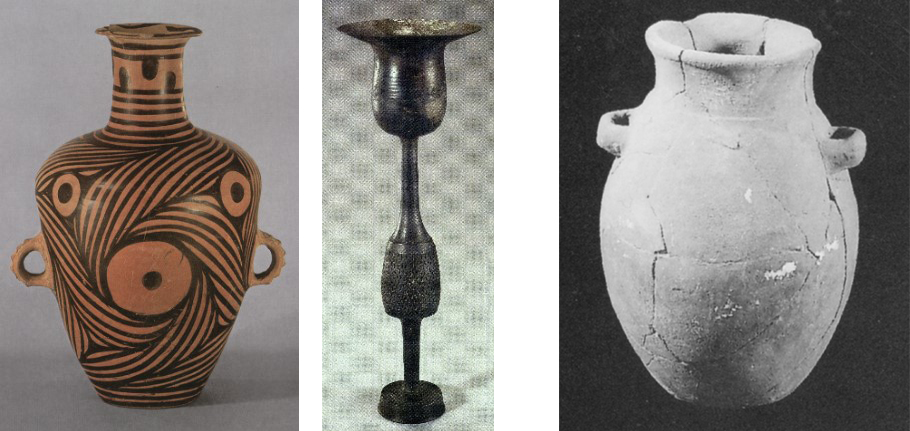

王海城老师认为艺术史风格分析与考古类型学的相似之处在于两者都是对器物进行分类,相异之处是考古类型学可以经常借助地层学对器物进行排比。此外,在对象与目标方面两者也存在不同。首先,风格分析的对象一定是经过刻意设计的器物,这些器物的视觉效果都是刻意设计的结果。考古类型学最经常排比的对象则是普通的日用陶器,陶器上所看到的变化很多都是随时间推移而出现的无心变化,并不是陶工的有意所为。

新石器时代经过设计的陶器以及青铜时代无心变化的陶器

其次,考古类型学与艺术史风格分析最重要的区别,是两者的终极目标不同,考古学是借助类型学求得相对年代,艺术史则是要通过类型排比推测器物演变背后的逻辑,也就是器物制作者的设计思维。在这一分析过程中,相对年代则是其中的一个副产品。艺术设计是人类发挥想象力的一个普遍方式,是人之所以为人的一个特有行为,需要我们对此进行研究。虽然考古学与艺术史两个学科都想通过物质遗存来复原当时人类的行为,但是艺术史涉及的人群范围更小,主要是以艺术家为中心的那些与艺术相关的人群,包括王侯将相、富商大贾等艺术的资助人,艺术家的各类助手,还有艺术品的观众。艺术史涉及的人类行为也有限,吃喝住行并不是它的兴趣所在。艺术史研究的焦点是人类的心理,包括设计者的动机、设计者对观众心理的揣摩、观众对艺术品的反应等等。从这个角度可以说,艺术史是心理学的一部分。

觚的演变

二、罗越青铜器风格分析的过程及要素

为了进一步阐明何为艺术史的风格分析及其运作,王海城老师接下来全面梳理了罗越对青铜器进行风格分析的过程,并着重总结了其中最为重要的两个要素。

1、分析过程

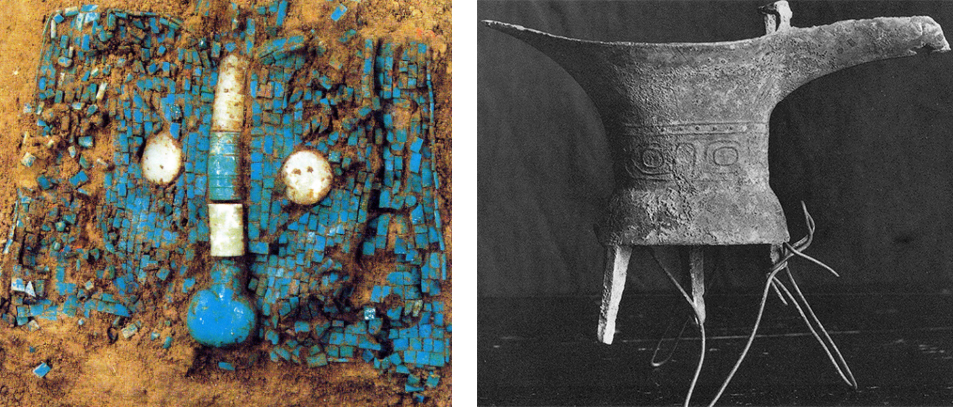

在罗越着手研究中国青铜器时,国内尚未有太多的考古发现,仅有历史语言研究所于安阳进行的发掘,但资料尚未正式发表。所以,他所面对的材料主要是散见于西方且未经考订年代的博物馆藏品。罗越在对铜器分类前做了两个假设:一是这些铜器一定有早晚变化,二是能通过这些变化推测出变化的原因,也就是演变的逻辑。罗越可借助断代的客观因素包括:可用于作为铜器上限和下限的新石器时代晚期陶器和已知的西周早期铜器;在铜器还处于早期发展阶段之时,由于制作铜器的作坊应该不多,所以也有条件找出一条铜器发展的主线。具备了这些假设和已知因素,罗越开始对他收集到的铜器进行分类。他首先根据器型分出觚、爵、斝、盉、鼎等器类,在每一类中,再根据器物形状的变化排序,把每一类器物中最早的铜器挑选出来。

罗越假设最早的铜器是模仿陶器而做,或至少参考了陶器的形制。据此,通过与新石器时代的陶器进行比较,找出构成第一组的铜器群。这些铜器共有的纹饰特征为极细的阳线纹,所以罗越总结到这是一式铜器的风格。

早期铜器与新石器晚期陶器

1 Brundage藏盉 2齐家文化盉 3大汶口文化鬶

有些铜器的器型在陶器上找不到祖型,比如方彝,而最早的方彝也没有阳线细纹,所以罗越把这些晚出的器型从第一组中剔除。然后,他再把每一类器物中比第一组铜器在形态上稍晚的挑出来构成第二组。那么,如何辨认出形态上稍晚的铜器呢?罗越认为任何一个设计者的起点都是已经存在的铜器,新的风格将在细节上发生变化。当罗越把每一种器型中第二早的铜器都挑出后,他发现这些铜器都具有绕器一周的纹饰带,每条纹饰带都包含三个纹饰单元。在鼎、觚和大口尊这类没有把手的圆形器物上,三个纹饰单元是一样的,均是具有两只眼睛的双目纹饰。在有把手的器物上,一个双目纹饰单元则被两个单目纹饰单元夹持着。罗越把上述特征总结为二式铜器的纹饰风格,早期的西方学者则把这种纹饰结构称之为三分带式动物纹。

罗越的第二式风格铜器:盘龙城出土铜器组合

在对第三、四和五式铜器群进行确认和风格分析时,罗越除了继续关注器物的口、流、鋬和足等细微变化之外,将焦点集中在纹饰的表现手法方面,尤其是三分带式动物纹的呈现方式。罗越认为三式铜器的风格表现在整个器身布满单层纹饰,但三分带式动物纹有被纹饰淹没的危险;四式的纹饰有明显的主纹和地纹的区别,一个有着两只眼睛的动物图像诞生了;五式铜器则继续加强主题和地纹的区别,进一步简化纹饰主题,将其变为高出稠密雷纹的浮雕。与之相应的是扉棱的广泛使用,进而强化了纹饰纵向分格的结构。

罗越的五种风格,可以说是一系列的设计事件。他所关注的是在这一系列事件中发生的新变化及其原因。正是因为罗越对设计者和观众心理的揣摩,他才能正确地把握住设计变化的所在和背后的动机。他认识到了早期审美观对纹饰结构的偏爱,猜测到有些设计者和观众对没有组织的三式花纹产生了厌倦不满的情绪,而四式花纹的创造正是对这种不满的一个解决办法,从而纹饰结构得到了凸显,清晰的动物图像取代了模棱两可的图案。

罗越第三、第四式早期及第五式风格铜器

1城固出土瓿 2卢芹斋藏斝 3Trautmann藏鼎 4根津博物馆藏盉

2、两个要素

首先,罗越的风格分析是对所有器物全部特征的全面比对,既考虑器物形状的各个因素,也考虑纹饰的各个因素。罗越对铜器风格的分析,是一种寻找谱系的自下而上的分类,他要确保每式风格所表现出的变化,都有可能是设计者参考上一式风格而刻意做出的改变。由于这些变化可以是对上一件铜器的任何特征所做的改变,所以罗越必须要考虑铜器的所有特征。与此相反,罗越的论敌高本汉对铜器则采取了自上而下的分类,分类的唯一标准就是主题动物纹是具象的还是抽象的。从具象发展到抽象是他的根本假设,这一假设的依据是西方绘画在19世纪末20世纪初所发生的变化。然而,高本汉从来没有意识到这只是一个假设,而这也绝不是所有艺术发展的必然规律。

艺术发展史从古到今从来没有什么必然的规律。所谓的演化规律只不过是后人的总结,这些规律看起来很符合逻辑,那是因为做出变化的艺术家是在用逻辑进行思考。此外,艺术家在做出变化前会面临很多选择,他只是选择了其中的一个可能性。罗越因为明白这些道理,所以他不会机械地套用一个艺术传统的现象来解释另一个艺术传统。罗越也知道虚幻的动物纹是人们在脑海里想象出来的,所以他着重的是重建那个想象的过程,而不是到现实世界去寻找饕餮的源头。

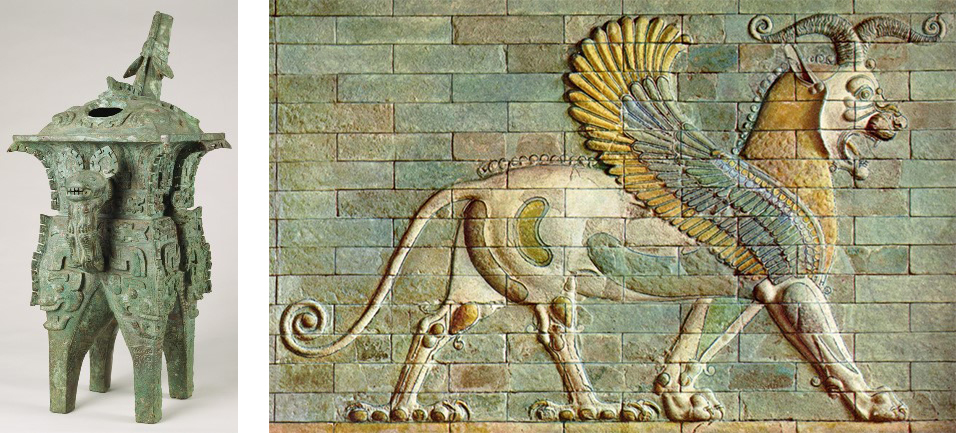

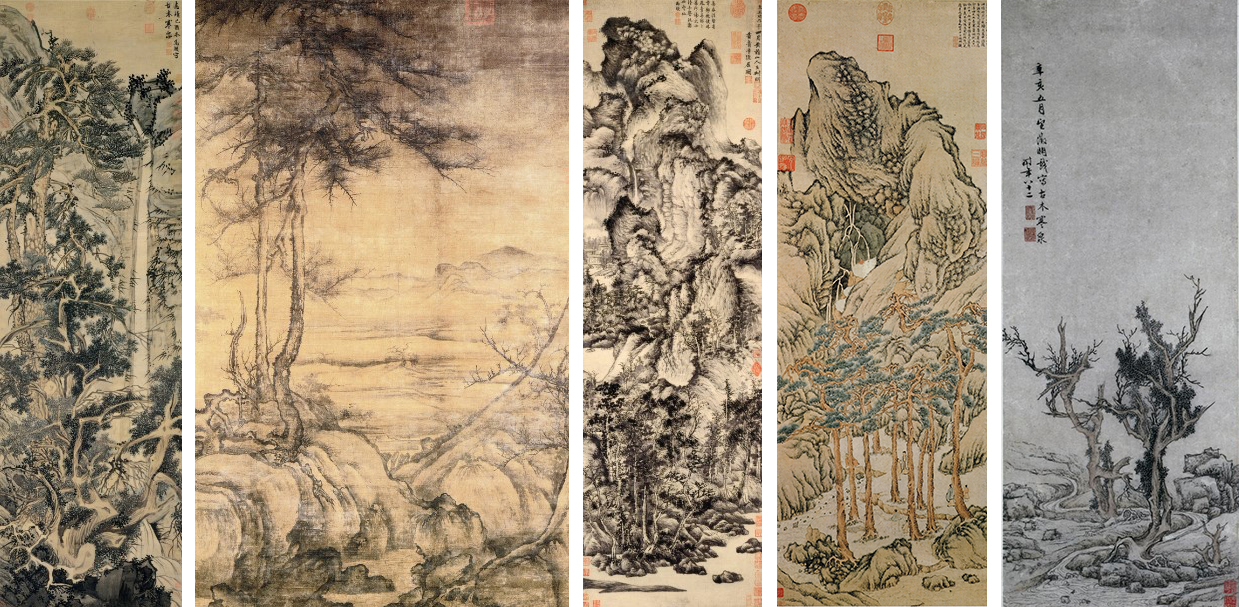

1 从简单的目纹逐渐构造出来的虚幻动物:根津博物馆藏盉

2用真实动物躯体组合起来的虚幻动物:狮身格里芬

罗越风格分析的另一个要素是比较。罗越对五种青铜器风格的描述,不是抽象的理论叙述,而是他对器物进行比较后所得结果的具体描述。在罗越的风格分析中,风格并不是铜器的固有属性,并非一旦被贴上五式风格铜器的标签,就不能再是任何别的风格了。“风格”是个抽象的词,在现实中并不存在。在艺术史研究中,我们常用风格来提纲挈领地描述我们所做的比较,但很多时候这种比较是无意识的或潜意识的。王海城老师以文徵明的《古木寒泉》为例对艺术史中的“比较”进行了深入的说明,指出“没有一组‘完整的’特征能够代表所有可能的比较。一份物理属性的完整清单不会是这幅画的风格, 它将会是画本身。我们不能对《古木寒泉》的风格作出一个决定性归纳的原因很简单, 因为世上本来就没有风格这一事物, 只有比较。”

在优秀的艺术史研究中,比较是有意识、有目的的行为。对于罗越和贝格利这样的艺术史学家来说,比较的终极目的是要理解一件艺术品为什么呈现出当前的状态,也就是理解它的历史源流,并对其尽可能做出全面、彻底的解释。

图1的《古木寒泉》因与右列诸画的不同比较而获得了种种不同的风格,说明风格不是固有的属性,只是比较的结果。

1文徵明《古木寒泉》(1549年)2李成《双松平远》

3王蒙《青卞隐居》4文徵明《松壑飞泉》(1531年)5文徵明《古木寒泉》(1551年)

三、贝格利的进一步研究

罗越在1953年发表的有关青铜器五种风格的论文,为青铜器的研究建立了一个新的范式。之后,罗越将注意力转移到绘画史,而他的学生在这一范式下则进行了各种新的尝试。王海城老师随后重点介绍了他的老师贝格利所进行的深入研究。

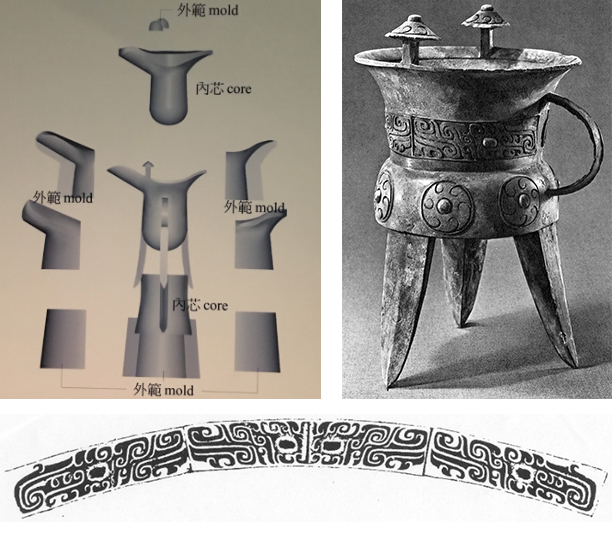

首先,针对最早的一式风格,贝格利引入技术手段,阐明最早的纹饰为什么是阳线细纹。由于采用分范法进行铸造,只需在每块范的内壁刻划花纹,就可以在青铜器的表面得到凸起的细弦纹。

雕刻陶范得到的细阳线纹饰

1爵的铸型 2二里头出土纹饰范

其次,针对二式风格,贝格利从铸造技术入手,重构了单目纹饰的发明过程。对于爵和斝这类有鋬的器物来说,在分范铸型过程中,需要额外增加一块范来铸造器鋬,而这块多出来的范使得夹在它两边的、用来铸造器身的范块变小,分范后铜匠得到的是三块大小不同的范,其中,面对器鋬的一块比较长,另外两块则比较短。贝格利将自己置于铜匠的立场去思考如何装饰这三块范。他会在大的范块上刻上一个他已经熟悉的双目纹,然后他开始想如何装饰剩下的两块小范。同样大小的饕餮纹放不下,他要么把图案缩小,要么创造出一个完全不同的图案。他选择了后者,创造了一个完全不同的图案。贝格利认为,不同的范块意味着不同的空间,设计者的任务就是要把这个空间填满,而对这位设计者来说,不同的空间就需要不同的图案来填充。

面对鋬和鋬两侧的纹饰

1爵的铸型 2盘龙城出土斝 3盘龙城斝器身纹饰展开图

贝格利对制作技术的研究,目的就是要通过制作技术来领会艺术家在创作时所面对的问题及其做出的解决办法。他坚信,只有这样,才能获得一个坚固的切入点,进入到艺术家的创作思考过程,才能明白艺术品为什么是这样。

第三,贝格利从人类的生物进化和艺术家的心理活动角度,揭示了青铜器目纹演变的驱动力。罗越的风格序列告诉我们,大家熟悉的饕餮纹,在最早的铜器上仅是一双眼睛而已。贝格利试图探明为什么偏偏放上一双眼睛。他通过比较发现,在世界各地的艺术传统中都能发现这种双目纹,从西亚到巴西,从古到今。贝格利认为如果一个题材是普天之下都常见到的,而使用这些题材的人群却未必都有直接或间接的接触,那么我们就得用一个放之四海而皆准的理由来解释它的发明。这就涉及到人的共性,贝格利进一步解释到,眼睛在不受主观意识支配的情况下,有着自动控制人们注意力的能力。这种能力是生物进化所带来的,我们生来就对注视着我们的眼睛有着高度的警惕性。

世界各地带有眼纹的器物

1底特律汽车 2手表广告

贝格利认为,对于铜器上最早的双目纹,我们不应该排除这是铜匠独立发明的可能性,因为这是一个很容易的发明。但作为一个艺术史学家,他不会满足于被告知铜器上的双目纹来源于二里头或者石峁或者良渚和红山,也不会满足于被告知这个纹饰有什么宗教或神话含义,因为这些说法都没有解释铜匠为什么单单要把一双眼睛放到青铜礼器上,而不是一个鼻子或耳朵。我们不知道这是来自国王的旨意,还是铜匠的突发奇想。但是,关注心理活动的艺术史学家,可以有把握地说出这个纹饰母题的视觉效果,也就是它攫取观众注意力的本领。贝格利说,正是这个视觉效果驱动了罗越所描述的铜器纹饰的演变过程。

双目的相似

1二里头出土龙 2盘龙城出土爵

第四,贝格利的艺术史研究与他的史学取向息息相关。艺术史是历史的一部分,所以它的从业者也必然要回答什么是历史之类的哲学问题。历史是人创造出来的,在每一个时刻,每一个人都会根据自身所处的环境做出下一步行动的选择,这些无数的选择相互作用,构成了一个时刻变化的系统。这一动态的系统,没有必然的发生规律。贝格利认为,我们所说的文化就是不断积累的人类选择。若要解释一个历史文化现象,我们就要辨认出导致这个现象发生的种种选择,我们同时也应该指出那些没有被采纳的选择,意识到历史的发展本来不必如此。

贝格利指出从直接刻范转变为刻模,是铜器发展史上一个非常重要的变化,也是二式风格向三、四、五式风格演变的原因之一。如果古代铜匠只在陶范上直接刻划纹饰,那么他就永远不会发明出像这件方彝上的纹饰。所以,在陶模上刻划纹饰是至关重要的一个选择,没有这个选择,二式风格以后的演变就不可能像我们所知道的那样发生,那将是一个我们无法想象、但绝对不同的演变历史。

1赛克勒藏斝细部 2赛克勒藏斝细部橡皮泥翻印 3城固出土瓿 4大都会藏方彝细部

四、“视觉证据”

在报告的最后,王海城老师指出,罗越和贝格利对青铜器的研究均不依赖于对文字证据的理解,而是完全建立在对器物进行比较的基础之上。在这一点上,艺术史和考古学有着强烈的相通之处。王海城老师又以最近观看的一处教堂为例,再次强调 “视觉证据”永远是艺术史家的重要证据,而这也是艺术史之所以成为独立学科的一个标志。

对于视觉证据的有效性,王海城老师留给大家继续评判,但他同时指出,若仍觉得它的有效性不如文献证据,大家应该留心文字普及所带来的诸多偏见。

在后续的讨论中,徐天进老师首先谈到中国考古学与西方艺术史研究的异同。他们的不同之处在于,一是在考古学研究中,地层学在判定器物序列的早晚关系时可以发挥重要作用,二是除了实物资料外,中国的考古学者也更为重视文献资料。但是,无论考古学还是艺术史的研究,都是我们今天对古代的一种解读,这些解读是否如实地还原了事实,尚有很多讨论的空间。但就此形成的一些判断,在学界和读者中引起的讨论,也是这些研究的价值所在。随后,徐老师谈到罗越、贝格利等学者虽然从事艺术史研究,但在他们的工作中,已经具备了考古学的思维。这反过来促使我们考古学者也要尝试从艺术史的角度去重读考古材料,当我们介入到审美的视角之后,考古材料才会呈现出更加丰富、立体和有趣的信息。而对于美的探索,也才是人之所以为人的意义所在。除此之外,徐老师还指出,根据近年的考古发现,关于青铜器铸造技术与纹饰之间的关系,还有进一步探讨的空间。

陆扬老师回忆自己在普林斯顿大学任教期间,曾完整地听过贝格利教授关于青铜器的课程,给他留下最深的印象是贝格利的课程准备极其充分且精致,他在概念的运用、图像的选择、逻辑的论证以及课堂的表述上都非常准确。陆老师认为,不同于其他艺术史学者,贝格利的风格研究非常重视对材料物质属性的关注。杭侃老师则向王海城对于《罗越与中国青铜器研究》一书的解读表示感谢,希望在未来的研究中,能够进一步重视考古学与艺术史在方法上的互为借用。物理学出身的陈建立老师谈到,在自己涉足考古学之后,逐渐认识到人类发展演进的复杂化。而通过王海城的讲座,则开始对艺术史有了一个清晰的概念。陈老师认为,“技术”可以在艺术史与考古学之间找到某种结合,希望未来两个学科能够有更多的合作。

在随后的互动环节,现场听众就艺术的自觉性、艺术视角下考古材料的透物见人、青铜器更新迭代的速率、青铜匠人技术的传承等问题进行了深入的讨论。

听众提问

讲谈现场

罗越教授文章举要

1. "A Landscape by Li T'Ang, Dated 1124 A. D." The Burlington Magazine for Connoisseurs 74, no. 435 (1939): 288-293.

2."Bronzentexte Der Chou-Zeit Ghou i(2)." Monumenta Serica 11, (1946): 269-325.

3. "The Bronze Styles of the Anyang Period (1300-1028 B.C.)." Archives of the Chinese Art Society of America 7, (1953): 42-53.

4. "The Chinese Elements in the Istanbul Miniatures." Ars Orientalis 1, (1954): 85-89.

5. "The Stag Image in Scythia and the Far East." Archives of the Chinese Art Society of America 9, (1955): 63-76.

6. "A Landscape Attributed to Wen Cheng-Ming." Artibus Asiae 22, no. 1/2 (1959): 143-152.

7. "The Question of Individualism in Chinese Art." Journal of the History of Ideas 22, no. 2 (1961): 147-158.

8. "Some Fundamental Issues in the History of Chinese Painting." The Journal of Aesthetics and Art Criticism 24, no. 1 (1965): 37-43.

9. "The Fate of the Ornament in Chinese Art." Archives of Asian Art 21, (1967): 8-19.

10. "layers of Style in some Works of Yün Shou-p'Ing (1633-1690)." Source: Notes in the History of Art 1, no. 2 (1982): 1-5.

文献来源:https://www.jstor.org

撰稿:陈 冲

摄影:陈 冲

编辑:方笑天

资料:马铭悦

(本文据录音整理而成,小标题为编者所加,经王海城及曹大志老师审校,未经作者授权,严禁转载)