2024年11月8日上午,北京大学考古文博学院研究生课程《考古学研究》系列讲座秋季学期第六讲《三星堆青铜器的技术特征和来源问题》在考古楼A101举行,由英国剑桥李约瑟研究所所长、剑桥大学麦克唐纳考古研究所研究院、北京大学人文社会科学研究院邀访学者梅建军主讲。

图1 梅建军老师主讲

图2 讲座现场

1. 三星堆青铜器的考古发现和研究

1.1 三星堆青铜器的考古发现

三星堆遗址位于距离成都不远的广汉县,在1986年发现了2个祭祀器物坑,2019年以来又发现了6个,8个祭祀器物坑之间相距不远。

1986年,三星堆遗址发掘出土一批青铜器,包括青铜人像和面具等,这些造型奇特的青铜器震惊了国内外学界。到了2020和2021年,新的发掘成果更加惊人,如七号坑出土的龟背形网格状青铜器,其里面固定着一块玉,外部用金属浇铸固定,无法打开,至今尚未解开其神秘面纱。

图3 七号坑出土龟背形网格状青铜器

新的发掘还包括祭坛和其他文物,展示了三星堆文化的特殊性和丰富性。特别是新发现的六个祭祀坑,提供了更多关于当时宗教信仰和仪式活动的线索。考古学家推测,这些器物的排列和放置可能与特定的仪式活动有关。

此外,由于成都地区的潮湿环境,许多青铜器遭受了严重的锈蚀,部分器物的表面被铜锈覆盖。令人意外的是,考古人员发现,一些青铜器和商代青铜容器混杂埋藏,这种现象以前未曾见过,于考古学家而言完全是出乎意料的。

还有一个很有意思的发现是,一尊蛇身人像的部分雕像分别在1986年和2021年的发掘中出土。经过修复,专家们将它们拼接在一起,并将其称之为“3000年后的重逢”,为三星堆文化增添了一份独特的历史情感。

图4 三星堆遗址出土蛇身人像雕像

1.2 三星堆青铜器的考古研究

关于三星堆已经进行了很多的研究工作,本次报告主要涉及以下两个方面。

第一个方面是三星堆文化与中原和长江中下游地区青铜文化的联系。三星堆文化与其他地区的青铜文化之间一定是有联系的,但这种联系的程度如何,可以归纳为三种观点。第一种观点认为三星堆文化是古蜀文化,是本土产生的文化,与中原和长江中下游的青铜文化虽有联系,但主要是本土发展演变的结果。因为绝大多数在三星堆发现的铜器都是有当地特点的人像、神像、神树等,这些东西在其他地方没有见过。所有能够反映联系的就是青铜容器尊、罍等。第二种观点认为三星堆文化是在中原和长江中下游地区青铜文化的影响下发展起来的。在三星堆之前,成都平原是没有很多证据显示青铜技术发展的,它之所以能够发展起来一定是受到了中原和长江中下游这两个地区的影响。第三种观点认为三星堆文化不仅与中原和长江中下游地区青铜文化有联系,也与更遥远的西亚、中亚地区存在联系。比如三星堆遗址内发现的象牙、金器等,还有很多在中原地区完全见不到的独特的文化观念,很可能是与更遥远的地区,包括南亚、西亚、中亚这些地区相互交流而形成的。

第二个方面是三星堆青铜器的制作技术及其来源问题。这个问题大概也有下述四种不同的观点。第一,认为三星堆青铜器可以分为本土和外来两种,头像、眼形器和神树等是本土的器物,而容器是外来的,来自于长江中下游地区。第二,关于三星堆青铜器的制作技术,有外国学者认为其都是采用失蜡法制作的。中国学者进行研究后认为都是采用组合陶范技术制作的,反映了其与中原和长江中下游地区的密切联系。第三,三星堆青铜器有自己的一些工艺技术特点。第四,铸造三星堆青铜器的金属原料是外来的。

关于这个问题,学者们有不同看法。李学勤认为三星堆器物与中原器不同,更接近长江中下游的出土器物,故中原的影响当经湖北、湖南发生。李伯谦则认为三星堆青铜器“具有浓厚的商式作风, ……是当地铸造的,模仿的原型应当是当时流行的商式器物”。发掘者也持类似观点,认为“铜器应是在该遗址范围内铸造的, 而不是从外地输入的”。Robert Bagley觉得三星堆“尊、罍与长江中游地区同类器相匹配,充分说明他们是从那里输入的”。金正耀通过铅同位素研究,认为三星堆文化可能对殷商文化青铜工艺有过非常重要的影响。孙华和苏荣誉认为三星堆所有的铜器都为本地所铸,但其铸造工艺则可能完全来自中原。张昌平通过研究青铜容器的纹饰风格,指出“以尊、罍等青铜容器为代表的南方东部青铜文化逆长江而上,传播到三星堆文化,其部分文化因素又为三星堆文化所吸收和引用”。崔剑锋和吴小红通过铅同位素分析,认为三星堆与殷商文化的铜器可能是同一来源,且大量三星堆文化的铜器“很有可能是外地工匠携带着金属原料来到三星堆后在很短时间内铸造而成的”。黎海超也支持此观点,认为三星堆本地式和外来式铜器所用原料一致,并且“三星堆铜器有着复杂来源,殷墟、长江中下游、三星堆本土均可能是来源地”。他根据“非三星堆特征的大口尊圈足上有三星堆特色圆孔,且可能为铸造成形”,提出“殷墟定制”的假说,认为“殷墟应是三星堆祭祀坑铜器的来源之一”。同时,他还提到“相信三星堆当地应有铸铜作坊”。这一点非常重要。因为我们一直在推测这么大量的青铜器究竟是在哪里铸造的?最合理的推测是,这些器物应该是在当地制造的。因为在当时的条件下,从河南将这些青铜器运送到三星堆,几乎是不可想象的事情。因此,他认为三星堆可能确实有铸铜作坊,但至今我们还没有发现相关的证据。

2.三星堆青铜器的技术特征

2.1 三星堆青铜器的合金组成

最早的研究论文是曾中懋1989年在《四川文物》上发表的《广汉三星堆一、二号祭祀坑出土铜器成分的分析》。他分析了24件器物,包括人头、面具、尊、罍、戈、神树和瑗等。结果显示:人像和面具为铜锡合金,锡含量低于5%;尊、罍为铜锡铅三元合金,铅含量超过15%;神树为铜铅合金,铅含量更高。此后,他再次分析了13件器物,包括人头、面具、尊、罍和神树等。与第一次分析结果相比,结果有些不同:人头和面具不再是铜锡合金,而是铜锡铅三元合金;神树也不再是铜铅合金,而是含少量锡和铅的红铜;而尊和罍仍为铜锡铅三元合金,但罍的铅含量在10%以下。

金正耀等人分析了13件青铜器,结果表明:6件为铜锡铅三元合金,铅含量介于3-22%;5件为铜锡合金,锡含量介于6-16%;2件为含少量锡和铅的纯铜。

孙淑云等人分析了16件铜器,包括尊、戈、罍、面具、眼形器、神树、大立人像等。结果显示铜器多为铜锡铅三元合金,个别铜器含锡量低;仅有一件铜戈为红铜制成;人面具和立人像的铅含量较高,可达27%;立人像的底座与身体的合金组成存在明显差异。

马江波和金正耀等分析了30件铜器,包括兽面具、人面具、尊、盘、罍、方彝、神树、瑗、戈、太阳形器等,发现绝大部分器物均为铜锡铅三元合金制成,仅戈、瑗和神树枝为铜铅合金;部分容器的铅含量较高;之前分析的2件纯铜样品,此次分析表明是铜锡铅三元合金。他们指出“三星堆容器类器物和本地风格器物在合金成分上存在较大差异,反映两类器物可能存在不同合金配比技术”。

崔剑锋和吴小红分析了17件铜器,包括神坛、罍、尊、人头像、神树、面具和鸟腿等。发现它们均为铜锡铅三元合金,且人头像的含铅量高达23-27%,尊的含铅量低至2.2%;容器尊和罍的含锡量最高可达23-25%,神树枝的含锡量可以低至2%,从而总结“本地风格的铜器铅含量普遍高于中原特色的铜容器,而锡含量则相对低于后者”。

综上,大多数三星堆青铜器均用铜锡铅三元合金(Cu-Sn-Pb)制成,仅有少量的铜器是用铜或铜铅二元合金制成的;与中原式的青铜容器相比,本地式的青铜器如人像、神树和面具含铅高、含锡低。

2.2 三星堆青铜器的制作工艺

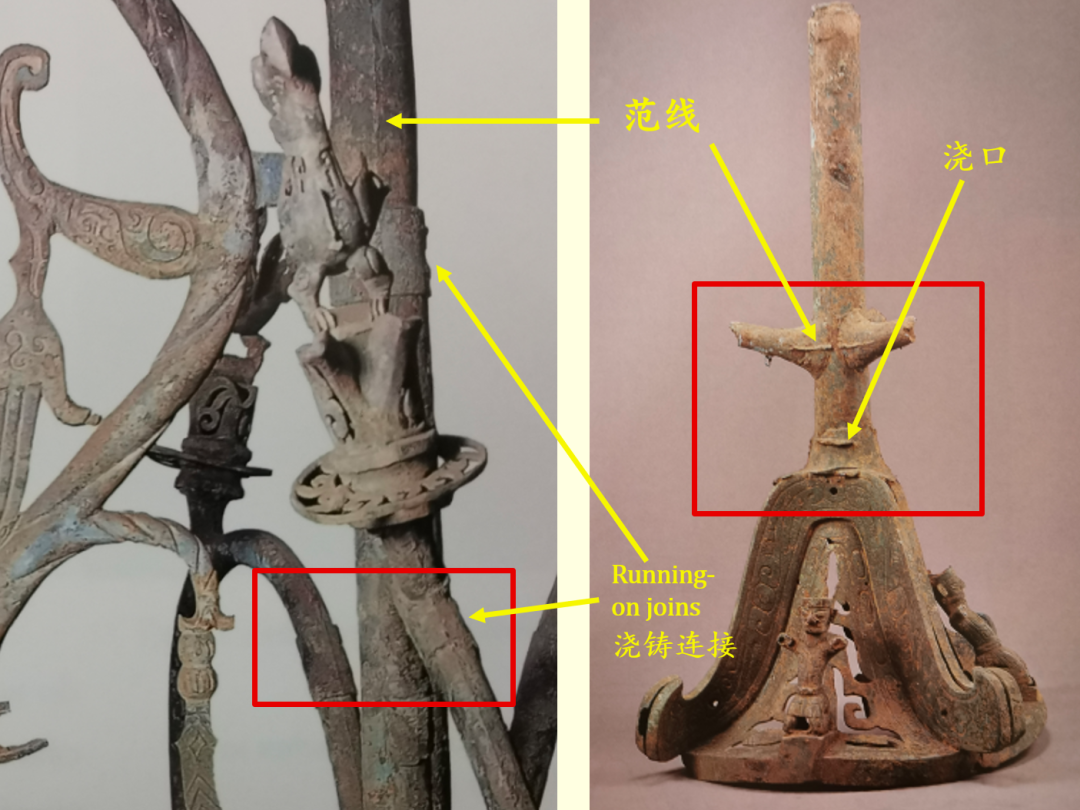

最早开始研究制作工艺的也是曾中懋,他在1989年发表的《广汉三星堆一、二号祭祀坑出土铜器成分的分析》一文中已经指出三星堆青铜器的铸造方法可以分为两种,一种是陶范铸造,多范合铸、一次成型的“浑铸法”,用于小件器物;第二种为分步分段浇铸成型的“分铸法”,用于大件器物,如立人像等。在《三星堆出土铜器的铸造技术》中,他进一步将三星堆铜器的制作工艺划分为六类:即浑铸法、分铸法、套铸法、爪铸法、邦铸法和锻打法。所谓的“套铸”、“爪铸”和“邦铸”,都是指先铸的部件如何连接的问题,实际都是分铸法应有之意。它所谓的“爪”就是像一个爪子一样伸出来,是把一个器物在连接的时候在器物上挖一个洞,然后通过铸造时铜液的浇铸,将其铸接在一起,这种叫爪铸。邦铸则是通过绑在一起,然后再浇铸,邦即绑之意。套铸也是类似的意思,先铸一部分,后铸一部分,靠铸接将器物连接在一起。这篇论文的价值是指出了三星堆的很多铜器、尤其是大型铜器都是采用分铸法铸成的。

许杰在Ancient Sichuan: Treasures from a Lost Civilization一书中指出,小型装饰品(miniature ornaments)如鸟、鱼等,由极薄(0.1-0.2 毫米)的片状青铜锻造而成;本土式青铜器(Locally cast bronzes)使用铸接技术,用模具分别浇铸出不同的部分,然后铸接在一起,这一技术许杰称之为Relentless joining,我把它翻译为“没完没了的连接”。此外还有类似于铆接的工艺。铸接是三星堆青铜器制作工艺最大的特点。许杰在书中第60页提到“三星堆的青铜技术来自中原”,这一结论与苏荣誉、孙华的观点是一致的。

图5 残留在神树表面的铸造工艺现象

(图片出处:Jay Xu,Bronze at Sanxingdui, in Robert Bagley (ed.), Ancient Sichuan: Treasures from a Lost Civilization, Seattle Art Museum, 2001. pp.59-70.)

苏荣誉在《三星堆祭祀坑青铜器铸造工艺的初步考察》中指出:三星堆的一些铜器在铸造后未经进一步的加工处理,如去除表面的毛刺、打磨扉棱等,表明其制作过程可能比较匆忙。此外,三星堆铜器上的很多方孔采用了独特的切割工艺制成。最后,三星堆铜器的范铸工艺来源于中原和长江中下游流域。

黎海超等人在《三星堆一、二号祭祀坑出土铜器产地问题初论》一文中,提出三星堆遗址出土的某些青铜器可能是在殷墟定制的观点。原因是他们注意到2号坑出土的铜尊底部的小圆孔非常规则,认为这表明其应该是铸造出来的,而不是后来研钻出来的。并且这件尊含有高放射性成因铅(以下简称“高放铅”),说明它有可能是在安阳殷墟的作坊制作的。换言之,这些小孔有可能是按照三星堆人的要求特别设计的,因为中原地区的尊通常不带有这种小孔,这种小孔的设计是三星堆特有的。基于此,他们提出这件尊或许就是三星堆人在殷墟定制的产品。

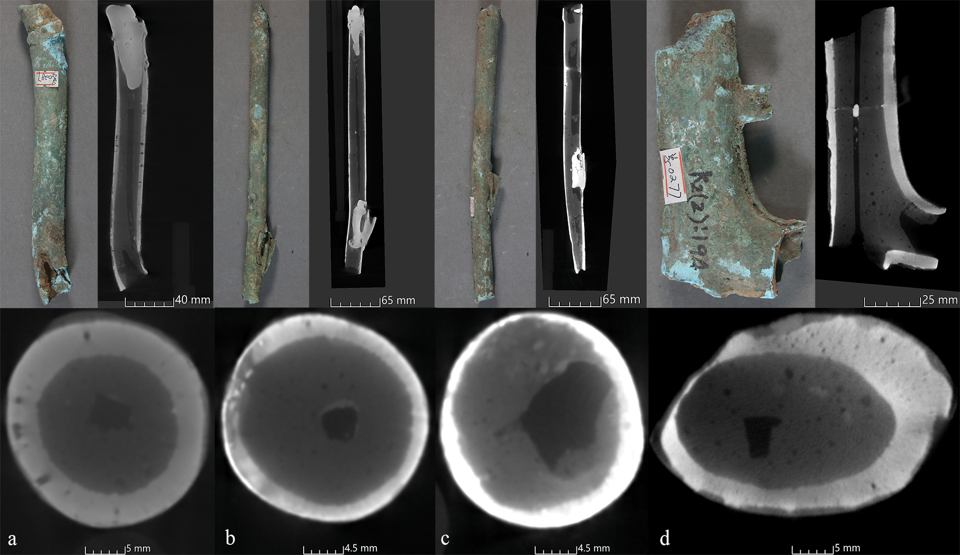

最近,郭建波和陈坤龙等人通过X射线断层扫描技术,发现三星堆青铜树枝中存在芯骨,芯骨的材质可能是有机或无机的。这一发现非常有意义,因为这样的工艺在中原是不见的,中原的商代青铜容器里面未见到类似的技术,所以这应是为了铸造这种神树的树枝而专门发展出来的,它可能代表了当地一种新的技术创新。

图6 X射线断层扫描所揭示青铜树枝中的芯骨

综上,三星堆青铜器的制作工艺大致有这样几个特点:其一,绝大多数青铜器均采用组合陶范铸造工艺制作,显示出与中原或长江中下游地区的某种联系;其二,神树枝的铸造使用了芯骨,显示出一些前所未知的工艺特征;其三,三星堆青铜器的制作大量采用了分铸和铸接工艺;最后,很多三星堆青铜器在铸造后没有做进一步地表面处理,因此不少铜器外表显得比较粗糙。

3.三星堆青铜器的来源问题

3.1 三星堆青铜器的原料来源和产地问题

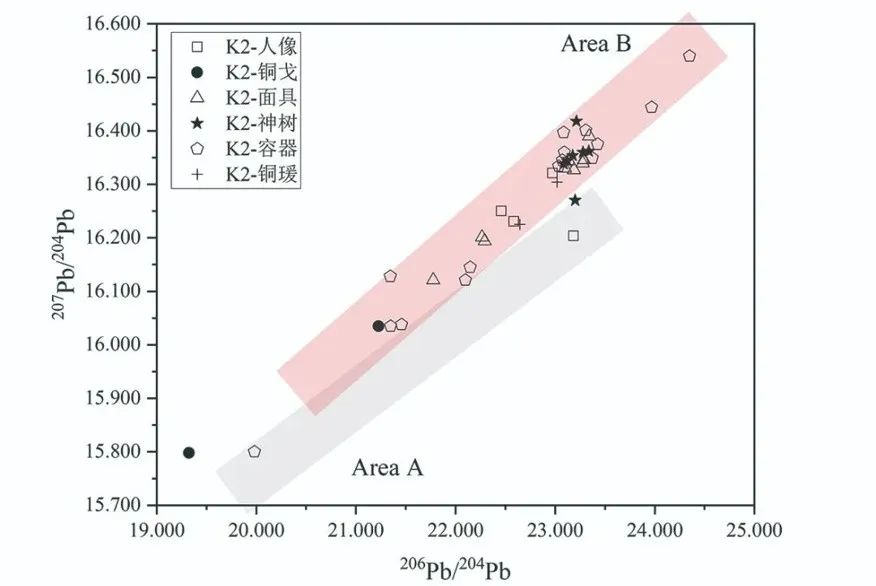

金正耀等在《广汉三星堆遗物坑青铜器的铅同位素比值研究》一文中,根据53个三星堆出土青铜器的铅同位素数据(面具、立人像、尊、罍、盘、方彝、神树、戈、瑗和头像等),首次报道了不同器类青铜器的铅同位素比值均属所谓“高放射性成因铅”,并且这种高放铅不仅见于三星堆出土的青铜器,也见于安阳殷墟和江西新干出土的青铜器,从而“揭示了黄河流域青铜文明和长江流域以及西南地区青铜文明之间的某种深层联系”。

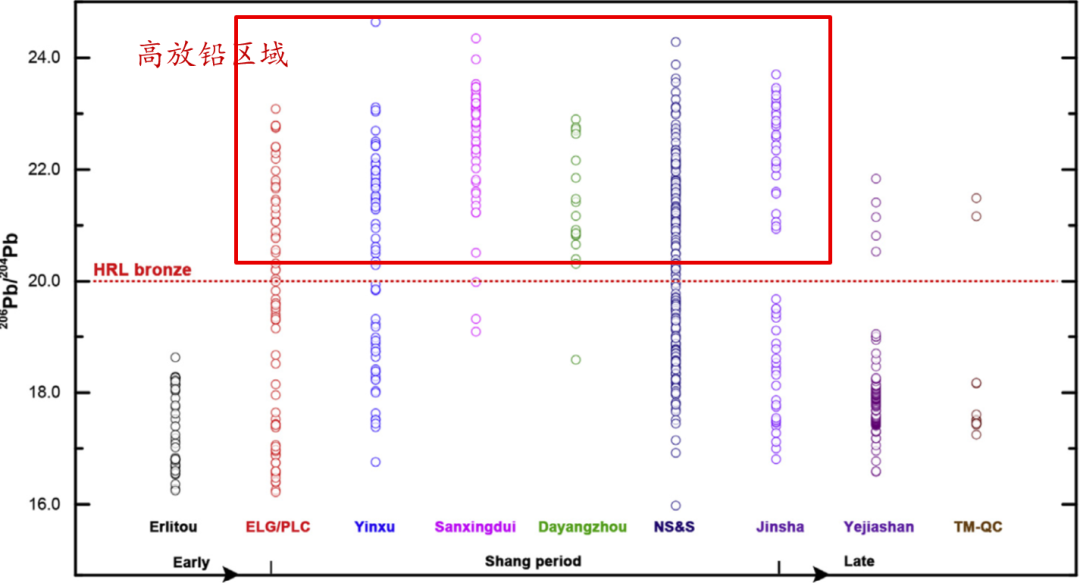

崔剑锋和吴小红在2013年发表了《三星堆祭祀坑中出土部分青铜器的金属学和铅同位素比值再分析—对三星堆青铜文化的一些新认识》一文,报告了17件三星堆青铜器铅同位素比值的测试结果,得出如下结论:(1)所有样品均为典型的高放射性成因铅,说明“所有的铜器不管是三星堆文化特色的铜像等还是中原文化的尊、罍等都是同一矿料来源”,而且很可能来自同一铸造地或由同一批工匠铸造完成;(2)“三星堆文化的大部分本地青铜器很有可能是外地工匠携带着金属原料来到三星堆后在很短时间内铸造而成的”。2022年,崔剑锋与马仁杰在《试论高放射性成因铅——商代中华文明多元一体的科学实证》一文中再次指出“三星堆青铜器中使用的高放射性成因铅与同时期的殷商铜器具有共同来源,从而说明三星堆文化代表的古蜀文明与商文化之间存在着资源共享、技术交流、文化互动等各方面的密切联系”。他们将商朝核心都邑青铜器中的高比值铅归纳为两组类型,分别流行于二里岗时期或殷墟晚期(HL(A))和中商至殷墟早期(HL(B))。在商文化的四土疆域地区,青铜器的铅料面貌与都邑地区高度同步,是中央强势经略地方的体现。而在商文化的远方边地,不同风格的青铜器中都大量使用高放射性成因铅,这些青铜器的铅料面貌亦与商文化区基本保持同步。基于以上构建的商时期铅料资源变迁框架,对三星堆青铜器的铅同位素比值特征进行比较分析并揭示其流行背景,可见三星堆青铜器的铅同位素比值绝大部分位于B组高放射性成因铅的范围之内,显示出与殷墟二期安阳青铜器较为一致的特征。三星堆遗址出土的部分中原文化青铜器的铅同位素比值相对分散,但仍主要位于B组高放射性成因铅的范围之内。以上情况表明三星堆遗址出土的土著文化铜器可能是在短时间内集中铸造的,而部分青铜容器(如K1出土的铜盘、铜器盖、龙虎尊),其铅同位素比值位于A组高放射性成因铅的范围之内,说明这几件铜器的年代较早。

图7 三星堆青铜器铅同位素比值(此图采自崔剑锋 2022)

3.2 汉中地区出土青铜器

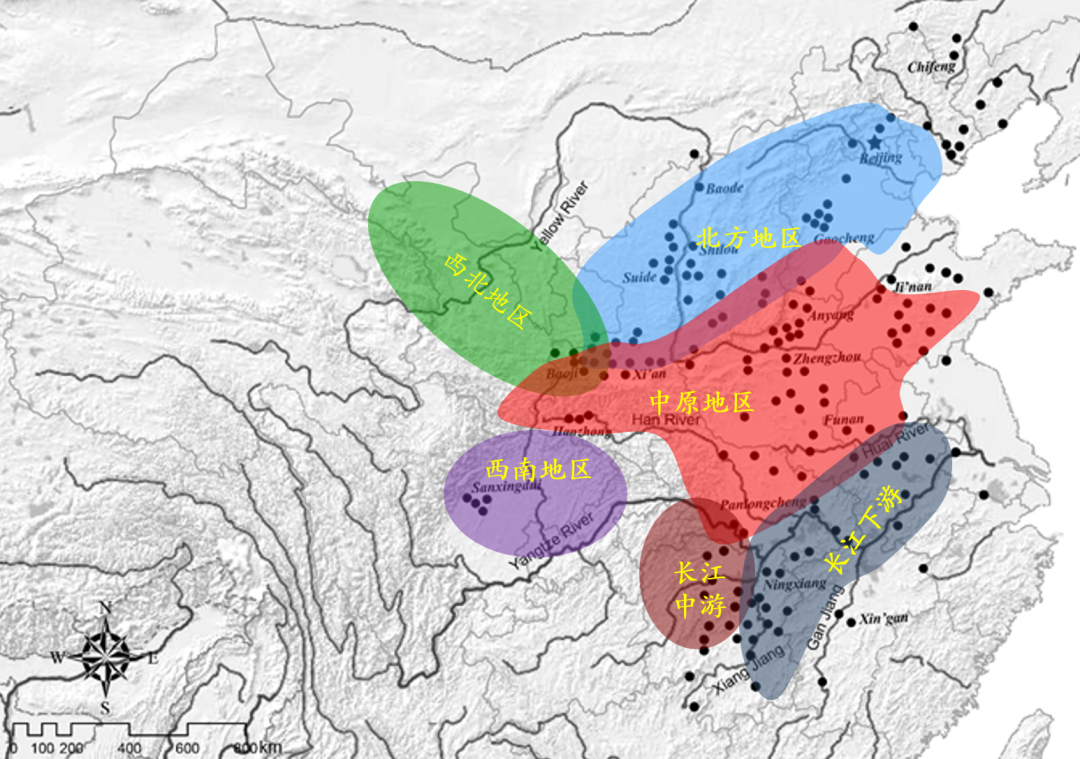

根据图8,可以整体了解商代的青铜文化的特点和分布。商代的青铜文化大致可分为六个不同的区域,这些区域的青铜器各具特色。从湖北盘龙城遗址出土的青铜器来看,它们的质量和风格与二里岗时期郑州地区的青铜器非常相似。北方地区,即晋陕高原一带出土的青铜器,则呈现出明显的北方风格,例如弓形器等。在湖南地区,出土的青铜器造型精美,且许多器物呈现动物造型,反映了该地区独特的文化特点。江西新干的青铜器也有一些在中原地区未见的特殊造型。而四川三星堆出土的青铜器亦呈现出截然不同的风格,具有强烈的地方性特色。

图8 商代青铜文化的分区示意图 :中原地区及其周边 (李伯谦,1989)

其中一个重要区域是汉中,它在地理位置上大致位于这些区域的中心地带。汉中青铜器具有一些独特的特点,比如璋形器、镰形器等,这些器物可能主要用于礼仪活动。此外,汉中地区出土的青铜面具在三星堆遗址也有类似的发现。

3.2.1 汉中青铜器的主要特点

陈坤龙对汉中青铜器进行了深入分析研究,并在Antiquity杂志上发表了Indigenous production and interregional exchange: late second-millennium BC bronzes from the Hanzhong basin, China一文。文章通过类型学和科学分析,表明汉中地区存在本地的冶金生产,并认为汉中与关中、中原、三星堆等地有着频繁的交流与互动,是商代区域互动网络中的重要节点。

汉中青铜器是在一个长时段里形成的混合体,其中大部分可能是从外部输入的,但也有一小部分是当地或本土生产的。本土生产的铜器包括镰形器、璋形器和竖銎钺等。

此外,汉中青铜器与中原和长江中下游地区的青铜器还有一些不同之处。许多汉中青铜器出自窖藏或器物坑,而非墓葬,其组合及其功用或许与中原和长江中下游有所不同。这些器物通常是在某些村庄附近的河道中偶然发现的,可能与祭山祭水等仪式活动有关。

3.2.2 汉中青铜器的主要类型

汉中青铜器可以大致分为以下几类:第一类是容器类,包括三足鼎、鬲等,这些器物可能是外来品。此外还有一些兵器,竖銎斧可能是当地的。第二类是尖顶鍚、穿孔鍚、人面具、兽面具等,这些器物可能与关中地区有一定关系。第三类是璋形器、镰形器等,这些应该是本土生产的。

3.2.3 汉中青铜器中不同合金类型所占的比例

通过对来自24个不同地点或窖藏的204件器物(其中包括39件容器、54件兵器、51件鍚、19件面具、31件镰形器和10件璋形器)进行样品分析,发现汉中地区存在大量的纯铜器,占比17.2%。此外,还发现一些器物使用了前所未见的特殊合金,包括铜砷镍合金、铜铅合金、铜砷合金和铜锑合金。这些特殊合金仅在汉中地区出现,且其类型也很独特,表明它们可能是本地特有的。具体而言,容器和兵器的主要成分是Cu-Sn-Pb(铜-锡-铅)、Cu-Sn(铜-锡)、Cu(铜)、Cu-Pb(铜-铅);鍚和面具则主要由Cu-Sn(铜-锡)和Cu-Sn-Pb(铜-锡-铅)组成;而镰形器和璋形器则主要使用Cu(铜)、Cu-As-Ni(铜-砷-镍)、Cu-As(铜-砷)、Cu-Sb(铜-锑),以及少量的Cu-Sn(铜-锡)。

3.2.4 汉中青铜器与三星堆、关中、长江中游地区的联系

就类型而言,汉中青铜器与三星堆青铜器存在显著差异,只有个别类型可能有相似之处,比如容器尊和罍、人面具和兽面具。另外,璋形器可能是两地青铜器之间联系最紧密的类型。汉中出土了一些青铜璋形器,而三星堆则出土了玉牙璋、持璋的小铜像以及带有璋形器装饰图案的铜器。对璋形器的重视可能是两地青铜器文化关联的一个重要方面,这是否暗示两地在宗教信仰上可能存在某些共性,值得进一步探讨。

陕西中部老牛坡遗址出土的青铜人面具、兽面具、鍚及铸造鍚所用的泥范,与汉中地区的发现非常相似,表明两地之间存在密切的文化联系。此外,汉中、三星堆和长江中游地区发现的“南方风格”的尊和罍,器物类型的相似性也显示了这些区域间的文化互动。通过黎海超等人的研究,可以清楚地看到这些容器在大范围内的相似性。

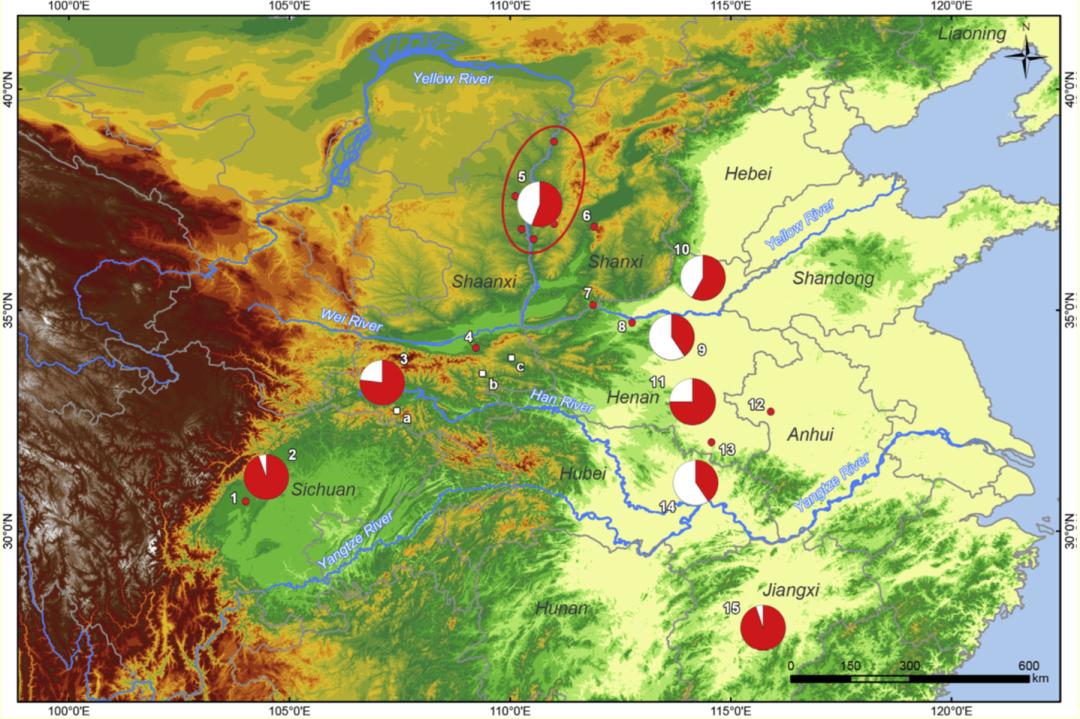

从青铜器的科学分析来看,汉中青铜器中的特殊合金成分,如铜砷、铜锑和铜砷镍合金,在三星堆青铜器中并未发现,但两地青铜器的铅同位素比值测定却显示出较高的一致性,均以高放铅为主。这使人推测,汉中所在的秦岭地区可能是铜、铅矿物的来源地。

3.2.5 汉中青铜器与中国商代的高放射性成因铅

汉中青铜器根据文化联系或来源的不同,可以重新分为四组:A.中原,B.关中,C.长江中下游,D.本土。通过对不同来源青铜器铅同位素比值的分析,可知不同组别的青铜器可能反映了不同的文化联系或来源。然而,分析结果显示这些青铜器的铅同位素比值在数据上完全混合,无法明确区分来源。由此,陈坤龙等在其论文Hanzhong bronzes and highly radiogenic lead in Shang period China中推测汉中地区很可能是高放射性成因铅的一个来源地。由于汉中位于多个区域的地理中心,可能在铅、铜、锡等金属材料的供应链中起到了重要的中介作用。这个区域不仅为汉中提供了所需的金属资源,还可能供应了三星堆、中原以及长江中下游地区。

图9清晰地展示了高放铅的历时性分布情况。根据图示,二里头时期并未发现高放铅。到了二里岗、盘龙城及殷墟时期,高放铅开始出现,并与普通铅并存。三星堆和大洋洲的铜器大多使用高放铅,陕北、晋北以及金沙等地的铜器也同样同时存在高放铅和普通铅的使用。西周时期叶家山和天马曲村的青铜器主要使用普通铅,高放铅的数量显著减少。这引发了一个问题:为什么在商代早期至偏晚时期的特定阶段,高放铅会集中出现?而到了殷墟三期以后,高放铅的使用逐渐消失了?

图9 二里头至西周时期青铜器的铅同位素比值分布特征的变化

商代不同遗址出土的高放铅在铜器群中的比例也有所不同,如新干、三星堆、汉中等地高放铅的比例都很高。

图10 商代出土高放铅的遗址和高放铅铜器在铜器群中的比例

3.2.6 商代青铜器中“高放射性成因铅”的发现、启示与困惑

根据金正耀、崔剑锋和吴小红等人的研究,三星堆青铜器中普遍含有“高放射性成因铅”,无论是容器还是面具和人像,都是如此。因此,就铅同位素比值特征而言,三星堆与安阳殷墟、陕西汉中和江西新干出土的青铜器似乎是一致的,这一结果似乎提示,三星堆所获取的铸铜原料,或许与殷墟、汉中和新干等遗址存在某种关联性。

根据这些发现,学界提出了两种观点。一种是单一来源假说,基于这种类型的铅的出现和使用似乎只在特定的时段(商代),而在周代基本不再出现,所以假定含有高放铅的铜矿和铅矿可能只出自某一特定的矿区,而其断然退出或许与政治全力转移所导致的金属矿源转变有关。第二种是多元来源假说,认为产出含有高放铅的铜料与铅料可以有多个不同的来源,高放铅的存在不能认为是各区域铜器共享一个矿物来源的结果。换言之,高放铅的发现并不必然支持不同地区出土的青铜器存在关联性。

3.2.7 小结

综上所述,汉中青铜器无论是时代上还是地理上看,都与三星堆青铜器比较接近,考古和科学分析研究所揭示出的最重要的特征,是本地生产的存在。尽管规模不大,但意义显著。由此看来,三星堆也应该存在本地的生产和技术创新。

三星堆青铜器不仅在形制上风格独具,如立人像、头像、面具、祭坛、神树等,而且在制作技术上也有本土的特征。这些技术上的创新跟器物的艺术风格和造型功能密切相关,应该是由当地的社会和观念体系所推动的。

汉中和三星堆青铜器中均检测出很高比例的高放铅的存在,似乎提示无论是铜矿还是铅矿都可能来自于同一个来源,这是非常令人困惑的结果。尤其是就汉中青铜器而言,某些本土生产的特殊合金也呈现高放铅的特征,很难解释为单一的矿料来源。

3.3 三星堆青铜器本地技术特征或技术创新的意义

三星堆青铜器本地技术特征的揭示具有重要的意义,表明三星堆青铜器尽管在制作技术上与殷墟和长江中下游的铜器有相似之处,但仍有不少自己的特征,说明很可能存在本地的生产。

三星堆铜器不仅在形制上风格独具,如立人像、头像、面具、祭坛、神树等,而且在制作技术上也有本土的特征,如铸接、芯骨设置、研磨钻孔等,这些技术的产生跟器物的艺术风格和造型功能密切相关,可见技术创新的出现是由本土社会和观念体系推动的。

此外,三星堆遗址不仅出土了大量的青铜器,还出土了很多金器,比如金面具。金器加工技术和金料的来源同样有待深入的探讨。鉴于更早的使用金器的考古实证出自中国西北地区,三星堆与西北地区以至欧亚草原地带的文化联系也是值得关注的课题。

提问与讨论

考古文博学院的马仁杰博士后提到,梅老师的讲座内容丰富、论据翔实,发人深省。关于商代青铜器中的高放射性成因铅问题,学术界已研究了40年,但其具体的地质来源问题仍旧很难进一步突破或完全解决。近些年来,很多学者都尝试从其他方向去阐释高放射性成因铅背后的一些更深层次的考古学意义,特别是关于铅料资源的变迁规律方面。梅老师的团队做了大量汉中青铜器群的检测分析工作,其他学者也开展过检测工作,可是对比不同学者的数据,却发现同一青铜器的不同批次的铅同位素比值数据存在不一致的情况。因此,想咨询一下测试时是否存在青铜器锈蚀物被埋藏环境中铅污染的可能性?梅建军教授回应称,早年汉中青铜器样品均测定的是金属本体的铅同位素比值,而非锈蚀部分,因此不太可能是铅污染的影响。

2023级本科生相梦达提问,如果用铅同位素比值判断青铜器来源,能达到多高的精度。马仁杰博士后解释,对于讲座中提到的高放射性成因铅而言,一般具有良好的线性关系,且与地质成矿年代密切相关,可以用于区分不同的地质来源。相梦达进一步提问,这一精度具体能有多少。马仁杰博士后表示,这种精度很难对应到具体的行政单位。梅建军老师补充,处于同一成矿带的铜矿,由于其地质年代一致,铅同位素差异可能是有限的。马仁杰博士后指出,全国大部分地区的铅矿数据都有发布,铅同位素比值可以在较大的地球化学省内划分,但是由于铅同位素比值的重叠效应,但难精确到具体的行政单位。对于某一特定考古背景下的青铜器群,其所使用的金属资源应是有某几个限定的区域,如商周时期仅需重点考虑晋南和长江流域的矿产资源。

2020级博士生龚梓桑提问是否应该对现有矿冶遗址和矿产资源进行普查,了解高放铅和普通铅的情况,从而对古代的金属资源有所了解。并且同样的一个矿冶资源,在其使用过程中,它的分布与成分是否会发生变化。梅建军老师回应,先秦矿产资源的调查工作已在进行,矿石的成分确实会随区域的不同发生变化,尤其地质上的事情是很大的尺度。至于铅同位素分析,目前尚不清楚不同矿点或深度是否存在差异。龚梓桑进一步询问目前在冶金考古中,是否将高放射性成因铅和微量元素结合起来进行研究。针对这一问题,梅建军老师介绍了牛津大学Mark Pollard教授的“牛津体系”。“牛津体系”是根据青铜器中微量元素砷、锑、镍、银的存在与否,将青铜器组合分为16组,并结合铅同位素分析,研究不同时代青铜器群所展现出的变化。同时,梅建军老师强调这种微量元素分组是一种人为的组合,不应视为实际所使用的原料本身。

本文已经梅建军老师审核

撰稿、摄影:陈嘉琦