2025年3月28日上午,北京大学考古文博学院研究生课程《考古学研究》系列讲座春季学期第三讲《早期人类起源及在欧亚大陆的扩散》在考古楼A座101室举行,由北京大学考古文博学院长聘副教授李锋主讲。

图一 李锋老师主讲

图二 讲座现场

一、早期人类起源

(一)人类的定义

在早期研究阶段,学界曾将能否制作和使用工具视为人类和其他动物的本质区别,直到简·古道尔在坦桑尼亚对黑猩猩进行研究,首次系统记录黑猩猩群体用树枝制作“钓蚁工具”、用石块敲开坚果等行为,促使学界对人类界定标准进行反思。此后,动物学家开展了更多关于动物制造和使用工具的研究。原先从工具制作和使用角度对人类进行的界定已经被修正,目前学界基本认可将惯常性的直立行走作为人类从古猿进化而来的关键特征。该运动方式可导致一系列骨骼特征的改变,如枕骨大孔位置更靠前、股骨头更大、股骨颈长度增加、股骨踝前后延长、膝关节因双踝角而呈轻微外翻、大脚趾较短、足弓较高等。根据对骨骼化石形态的研究,学者们可判断是否有着惯常性的直立行走行为。

(二)最初人类起源地的推测、寻找和确认

对人类起源的研究早期主要是理论推测,达尔文在1859年出版的《物种起源》中阐述生物进化原理并指出人类的演化可能由此得到启示。其追随者赫胥黎1863年在《人类在自然界中的位置》进一步阐明达尔文的观点,并明确提出“人猿同祖”假说。1871年,达尔文在《人类的由来及性选择》里系统讨论了人类的起源,指出“在一个遥远的过去时期,人类——宇宙的奇迹和光荣——从旧世界猴类产生出来了”,并推测人类的起源地极有可能在非洲。但是需要指出,达尔文也并未否定其他可能性,当时人类起源地问题存在亚洲起源说、非洲起源说等多种假说。

支持亚洲起源说的海卡尔(Ernst Haeckel)于1868年构建“缺环”理论,主张在东南亚寻找人类起源证据。受此启发,杜布瓦(Eugene Dubois)于1890-1892年前往印度尼西亚做调查,在爪哇岛发现了头盖骨、腿骨和牙齿化石,1894年命名为直立猿人( Pithecanthropus erectus),也称爪哇猿人。上世纪20年代,北京周口店遗址发现的人类化石也为验证亚洲起源说提供了一定支持。

同样在上世纪20年代,以美国学者安德鲁斯(Roy Chapman Andrews)为代表的团队考虑到喜马拉雅隆起导致的环境变化,认为北部山地的干燥气候、稀疏林地可能导致古猿下地,进而演化成早期人类,提出了中亚高原人类起源假说。

认可非洲起源说的学者则前往非洲开展工作。1924年,在南非发现“汤恩幼儿”头骨化石,随后雷蒙德·达特(Raymond Dart)对其进行了报道;1931年,路易斯·利基(Louis Leakey)在奥杜威峡谷考察;1959年,玛丽·利基(Mary Leakey)在奥杜威峡谷发现距今175万年的南方古猿鲍氏种( “东非人”)化石,使得学者们对人类起源地的推测回到非洲。此后,非洲地区持续有早期人类化石的发现:1960年,强纳森·利基(Jonathan Leakey)在奥杜威峡谷发现距今约190万年的能人化石;1972年,理查德·利基(Richard Leakey)在图尔卡纳湖发现了能人1470号头骨化石;1973年,阿瓦什地区发现了距今约318万年的“露西”骨架……随着新发现的持续积累,非洲地区保存了距今700万年以来人类演化各关键阶段的化石材料。学界目前基本达成最初人类起源于非洲的共识。

(三)早期人类起源历程

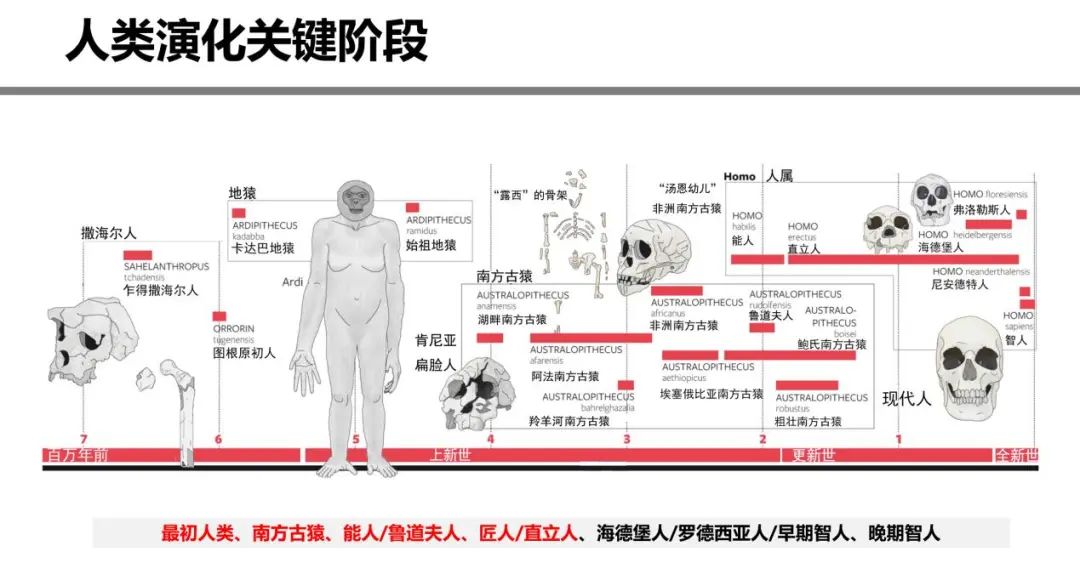

图三 人类演化关键阶段

(https://shire.science.uq.edu.au/showcase/evolution/,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所邢松研究员翻译)

人类的演化是一个复杂的多阶段历程,我们此处主要探讨早期人类的起源与扩散,主要包括对最初人类、南方古猿、能人和直立人的讨论。

1.古猿下地假说与最初人类的发现

稀树草原假说(Savanna Hypothesis)是解释古猿下地原因的主流假说,此种思想常被学者们追溯到拉马克在十九世纪初的著作,但系统提出是由伊夫·科庞斯(YvesCoppens)在上世纪80年代完成的。该假说认为,森林环境向稀树草原环境的变化促使了人类直立行走方式的形成。然而,乍得共和国距今700万年的撒海尔人乍得种、肯尼亚距今600万年的原初人图根种以及埃塞俄比亚距今580-520万年的地猿始祖种家族祖先亚种和距今440万年前的地猿始祖种始祖亚种这些新化石的发现挑战了稀树草原假说。原因是学者们对上述化石的分析以及其所生存环境的重建表明这些最初的古人类是生活在森林或林地环境中的。部分稀树草原假说支持者补充回应,稀树草原的定义是理解这一假说的关键。与把稀树草原等同于草原环境不同,部分学者将其看作是一种随季节变化、植被类型多样的环境,而早期人类可能在具有一定森林覆盖率的草原环境(tree- or bush-savanna)中演化出现。

2.南方古猿

南方古猿生存年代约距今420-130万年,在东非、南非、北非已发现非洲种、鲍氏种、粗壮种、阿法种等10余种南方古猿化石。值得注意的是,肯尼亚发现的距今约330万年的石制品和埃塞俄比亚发现的距今约340万年的带切割痕动物骨骼均将工具使用行为推至人属成员的出现时间之前,由此引发了对南方古猿技术能力的研究。虽然掌骨形态分析显示与现代人掌骨最接近的特点最早出现于直立人化石,但是掌骨应力研究表明南方古猿可能已具备工具制作的潜力。

3.早期人属成员

目前年代最早的人属成员化石是埃塞俄比亚发现的一块下颌骨化石,年代距今280-275万年。但是,也有研究认为该化石形态显示出原始特征,并不属于人属成员。目前普遍认可的早期人属成员相关发现有距今209-144万年的能人和距今209-178万年的鲁道夫人。结合古环境重建数据,非洲大草原的干旱环境扩张可能给人类带来新的生存压力,这种环境压力可能通过资源竞争机制驱动选择会制作、使用工具和食谱广泛的生物,从而推动了早期人属成员的出现。

另外,直立人出现年代的关键突破来自南非和肯尼亚的重要发现,两地分别出土了年代距今204-195万年和距今190-188万年的直立人化石。该发现改变了早期研究阶段亚洲直立人化石年代早于非洲的情况,改变了部分学者原来提出的直立人在亚洲起源,随后迁回非洲的观点。直立人在非洲起源并向世界其他地区扩散成为多数学者认可的观点。

4.早期人类适应多变环境

对出土奥杜威石制品分布区域开展的古环境重建研究表明,早期人属成员已具备较强的环境适应能力和环境应变能力。通过同位素分析技术对人类牙齿化石的研究同样证实,直立人、能人等早期人属成员均已具有对多样化环境的适应能力。学者们认为较强的环境适应能力、较大的脑量、一定的合作能力等多种优势因素共同结合,助推了直立人能够成功实现跨大陆迁移并广泛分布于欧亚大陆。

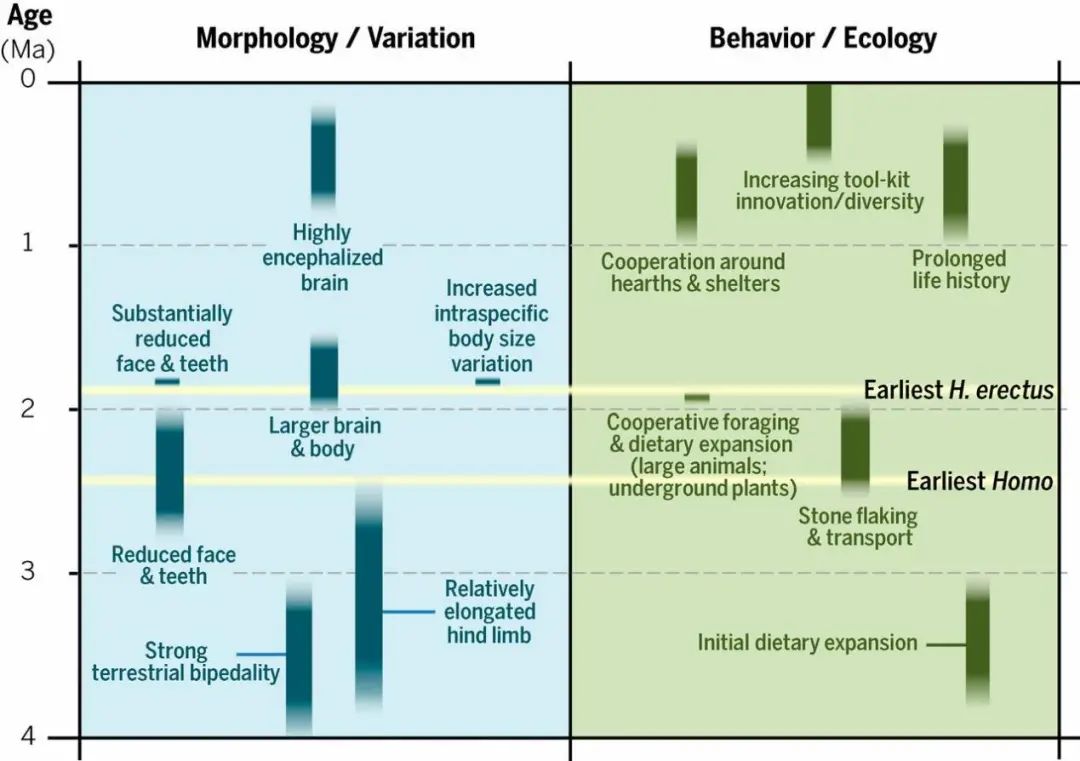

图四 直立人与其他早期人属成员形态与行为适应的比较(Antón et al., Science, 2014)

二、走出非洲

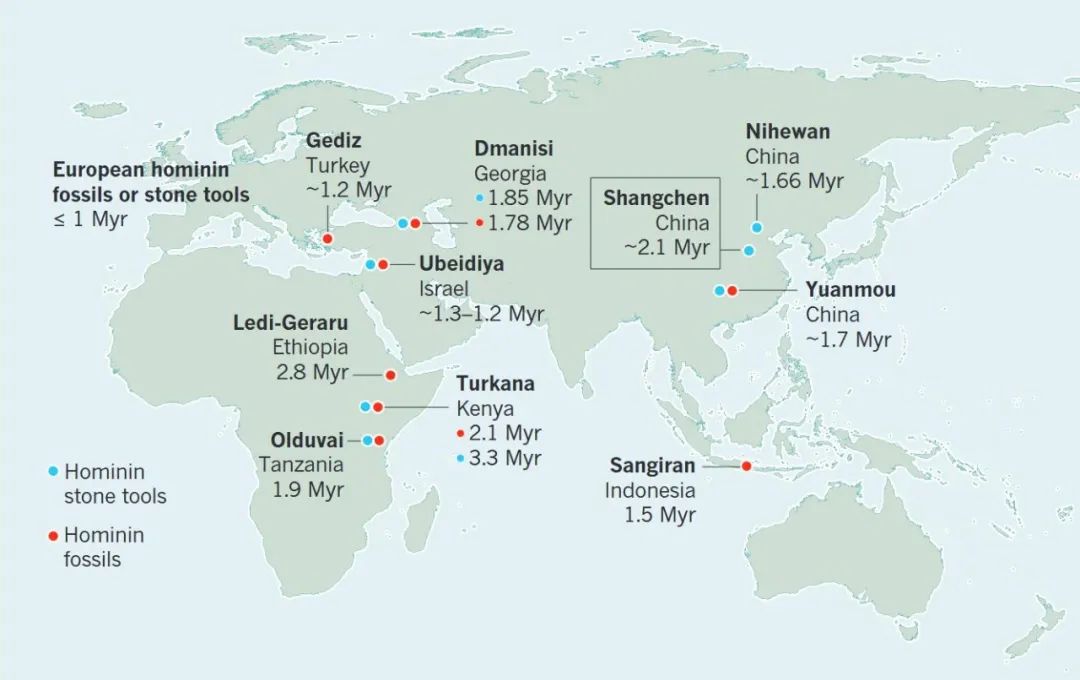

图五 部分发现早期人类化石和石制品的遗址(John Kappelman,Nature, 2018)

(一)进入亚洲

亚洲地区重要的早期人类遗址是自格鲁吉亚的Dmanisi遗址。该遗址不仅出土了大量奥杜威模式的石制品,还发现了五个保存完好的人类头骨化石,化石年代可确认为距今约180万年,依据与非洲人类化石的时代比较,有学者认为可能为能人、匠人或直立人头骨化石。值得注意的是,同一遗址发现的五个头骨化石在形态结构上的显著差异,为早期人类的种间多样性研究提供了实证材料。亚洲地区较早的人类活动证据的报道也见于约旦扎尔卡地区,该地出土的石制品年代为距今248-195万年。但从石制品较高的磨圆程度和相对较少的片疤看,其是否为人工制品有待更为系统的研究。

(二)进入东亚

陕西蓝田上陈遗址是东亚地区所报道的年代较早的遗址,出土有动物化石和石片石器等技术较简单的石制品。通过古地磁测年法测定,遗址最下层含石制品的堆积年代可追溯至距今212万年。这一发现刷新了东亚古人类活动的时间记录,也使得学术界重新审视早期人类在直立人阶段之前向欧亚大陆扩散的可能性。

(三)进入欧洲

欧洲目前发现的较早人类活动证据来自罗马尼亚Grăunceanu,该地发现了表面存在切割痕迹的动物骨骼,经分析认为年代距今195万年。此外,欧洲的早期人类扩散证据还有乌克兰Korolevo出土的年代距今约140万年的奥杜威石制品组合。这些发现与Dmanisi遗址的发现一同粗描出一条由非洲到格鲁吉亚,进而向西进入乌克兰再到欧洲其他区域的早期人类扩散路线。

图六 早期人类在亚洲西部和欧洲的扩散(R. Garba et al., Nature, 2024)

(四)进入东南亚

自爪哇猿人化石发现以来,东南亚地区便被视为早期人类起源和扩散的前沿区域,但近年来通过出土层位梳理和重新测年,该地区的人类出现时间已被修正。以印度尼西亚Sangiran和Mojokerto为例,其新的年代分别调整为距今150-130万年和不早于距今149万年,而非180万年。这些年代修正将东南亚早期人类出现的时间推迟了至少30万年,启示需要对早期人类扩散的南方路线进行反思。

三、中国的发现

(一)南方地区

中国南方地区发现早期人类化石和石制品的遗址有云南元谋人遗址、么会洞遗址、龙骨坡遗址、建始龙骨洞遗址、繁昌人字洞遗址等,此处重点介绍元谋人遗址和龙骨坡遗址。

1.元谋人遗址

元谋人遗址位于云南省元谋县上那蚌与大那乌村之间,地处河湖相沉积盆地。1965年,钱方等学者在元谋人遗址区考察过程中采集到2枚人类门齿化石。此后,遗址历经多次调查和发掘。其中,1973年发掘出土石器、碳屑和烧骨。总的来说,遗址出土石制品总量较少、制作技术较为简单。目前,学界对元谋人遗址人类化石和石制品年代判定仍存争议,主要存在距今约170万年和距今约70万年两种测年结论。通过对元谋人牙齿的形态分析,元谋人牙齿化石相较北京猿人呈现更为原始的特征,这或许提示其处于更早的演化阶段。但需指出,我国南方晚更新世人类牙齿化石也较常见原始性表征,故此类原始特征并不一定具备年代指示意义。

2.龙骨坡遗址

龙骨坡遗址位于重庆市巫山县庙宇镇。1984年,黄万波、李宣民等人首次发现该遗址。1985年正式启动系统发掘工作,出土了疑似人类化石、石器、动物化石等遗物。但是,经后期审察,最初鉴定的人类下颌骨化石最终确认为猿类骨骼,而同期发现的牙齿化石可能为较晚期的现代人牙齿。学界目前认为龙骨坡遗址未发现确凿的早期人类化石。遗址出土石器制作技术简单,加工痕迹不明显,人工性质的认定也常有质疑。年代测定方面,有距今240-180万年范围内的不同测年结果。

3.小结

南方地区早期人类遗址研究面临多重挑战。年代研究方面,测年结果争议较大,普遍尚未明确遗址年代。石器组合研究中,由于石器人工性质认定存疑,导致石器技术特点分析受阻,还未形成系统认识。

(二)北方地区

中国北方也有很多的相关发现,如蓝田上陈遗址、西侯度遗址、泥河湾马圈沟遗址等,此处主要聚焦蓝田上陈遗址和泥河湾盆地的相关发现。

1.陕西蓝田上陈遗址

上陈遗址位于陕西省蓝田县,距蓝田人遗址北约4公里。遗址尚未开展系统考古发掘,出土的石制品和动物化石材料源自地质学者等在年代样品采集过程中对局部区域的清理,其中石制品以石英为主要原料,制作技术较为简单。古地磁测年结果显示,遗址年代为距今212-120万年。

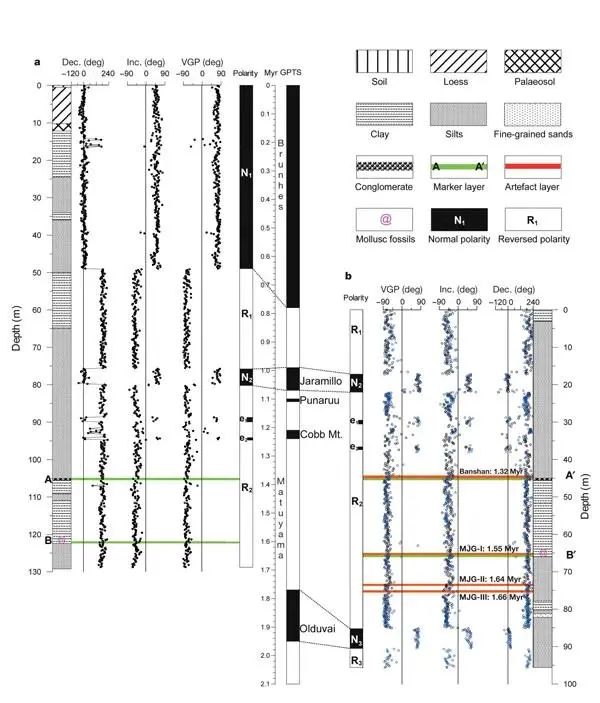

2.泥河湾盆地相关发现

泥河湾盆地是第四纪地质、第四纪哺乳动物、旧石器时代考古学研究的“圣地”,发现的遗址数量多、时间跨度大,已基本构建了从距今170万年到距今1万年连续的人类活动序列,为早期人类的扩散与适应、石器制作技术的演变规律等议题提供了重要资料。其中,马圈沟遗址是泥河湾盆地发现的层位最低、年代最久远的旧石器时代遗址。该遗址位于河北省阳原县,自1992年以来已开展多次系统发掘。经古地磁测年,遗址年代距今166-132万年,出土的石制品总量逾2000件。虽然系统研究尚待深入,但初步分析显示马圈沟遗址石制品有白云岩、燧石等不同材质,小石片技术特点鲜明,与年代较近的格鲁吉亚 Dmanisi、乌克兰Korolevo发现的具有一定砾石石器特点的石制品组合存在显著差异。

图七 泥河湾马圈沟遗址的年代(Zhu et al., Nature, 2004)

3.小结

北方地区石器技术具有一定的复杂性,表现为石核、石片与石制品的组合,石核加工技术中出现了转向打法,石器形成了较为稳定的工具类型,如刮削器。生计方式相关的材料及研究相对匮乏,马圈沟遗址第三文化层发现的遗迹表明早期人类可能存在敲骨吸髓的行为。

(三)总结

中国发现的早期人类活动遗存年代主要集中于距今250-150万年间,但相关遗址的断代问题仍存在较多争议。相较而言,马圈沟遗址的年代数据认可度较高,其确定的遗址年代也与直立人走出非洲的时间趋势相契合。该遗址出土的石片石器在技术特征上与亚洲大陆西部同时代遗存有一定差异,这一现象是区域特色的体现抑或受原料影响所致值得深入探讨。另外,格鲁吉亚Dmanisi、乌克兰Korolevo与马圈沟遗址的相关发现共同实证了早期人类在距今180万年前后已具备适应中纬度环境的生存能力,为讨论直立人对相对较高纬度环境的适应过程以及相应的物质文化表征提供了线索。

四、相关思考

人类最早活动证据的争论主要集中于两点基础问题,其一是地层归属问题,其二是石制品等遗物的人工属性确认问题。

(一)石制品人工性质的确定

在自然界中,石头可能因河流、泥石流等自然营力的作用而产生与石制品相似的外观。因此,确定某些简单石制品的人工性质是早期人类研究中的一个难题,这需从多角度进行综合考虑。从出土情境来看,若出土环境的自然营力不足以改造石材外观,则石制品更可能具有人工性质。例如,黄土堆积环境的主要自然营力为风力,而风力通常不足以改变石材形态,故黄土堆积中发现的石质材料很可能具有人工性质。相比之下,在河流砾石层中的石头则可能经水力作用具有与石制品相似的形态。从原料类型分析,原料与周围环境中常见石材原料不一致的石制品更可能是人工制品。例如,在石英岩砾石层中发现燧石石制品,则该石制品有可能是人工制品。从石制品组合的完整性分析,若在一个地区同时发现石核、石片、石器等多种类别的石制品,则这些材料更可能是人工制品。若仅发现石片,而未发现石核或其他种类的石制品,则需更多证据来论证其是否为人工制品。从附近区域遗存分析,若在相近区域能发现较多同时代或年代相近的人类活动证据,则可进一步增加石制品人工性质认定的可信度。当然,石制品的最终认定仍需要从实验考古学的角度加以论证,并结合以上的多方面证据进行判断。

(二)人类化石和石制品年代的确定

早期人类化石和石制品的年代研究存在较大困难。一方面,年代测定的精确度受到测年方法影响易存在偏差。非洲丰富的火山灰为钾氩测年法的应用创造了条件,测年精度较高。然而东亚地区由于火山灰匮乏主要依赖古地磁测年方法。古地磁测年易受遗址地层连续性差、剖面拼接的不确定性等因素的影响。另一方面,遗存的地层归属不明也会削弱年代判断的可靠性,这在对以往发现材料的再研究中表现得最为明显。为尽量避免“老材料”地层归属不明的影响,开展新的系统考古发掘是必须的;在不满足新发掘条件的情况下,研究者应该从多角度尝试侧面揭露材料的年代信息。例如,化石表面通常有沉积物附着,可以通过比对化石表面沉积物和地层剖面不同位置的元素分析结果来核定化石的出土位置。此外,也可以通过检测化石表面沉积物的年代来揭示化石形成的上限年代。当然,最理想的情况是直接对化石本身进行测年,但这受到化石本身以及测年方法适用性等方面的制约。

(三)新发现带来的早期人类扩散路线的思考

图八 早期人类欧亚大陆东部扩散路线推测

(底图引自Boris Brasseur,Science,2020,北方路线标注由李锋添加)

早期人类扩散研究的基本逻辑是:人类在未被占据区域的出现是扩散的结果,将各个未占据区域早期人类的发现位置连点成线,进而结合年代数据便可大致勾勒出早期人类扩散的路线。回顾欧亚大陆的相关发现情况,东南亚和中国南方地区的遗址年代争议较大,几乎没有发现年代明确且石制品性质无争议的早于距今150万年的遗址。相较而言,欧亚大陆北方地区的发现则认可度较高,如Dmanisi遗址、马圈沟遗址等均有距今200-150万年的材料发现。这些发现提供了一种可能性,即早期人类有可能通过欧亚大陆北方区域扩散到东亚地区。已有的考古发现和古环境研究表明,早期人类已经具备对中纬度靠北地区的适应能力,也从侧面说明早期人类存在通过北方路线扩散的可能。此外,雨林环境的适应通常被认为是现代人才具有的能力,通过南方路线并穿越东南亚雨林地区扩散到东南亚的可能性也值得重新评估。但是,这一推测尚缺乏充足的考古材料支撑,亟待在欧亚大陆北方地区开展更多考古调查工作。早期人类扩散路线、东亚地区早期人类出现时间及适应生存方式等是国际学术界关注的重要科学问题,开展这些方面的研究有潜力、有空间、有机会,对这些科学问题的解答有待于我们的共同努力。

本文已经李锋老师审核

撰稿、摄影:孙晨瑜