2025年4月11日,北京大学考古文博学院研究生课程《考古学研究》系列讲座春季学期第四讲《元代交通史研究中的考古学问题》在考古楼A座101室举行,由北京大学历史学系党宝海教授主讲。

图一 党宝海老师主讲

图二 讲座现场

引言:历史学研究中的考古学问题

考古学作为一门以物质遗存为核心研究对象的规范学科,其研究范围涵盖古代人类活动留下的遗迹、遗物等实物资料,注重通过科学方法阐释物质遗存中蕴藏的文明信息。相较于以文献分析为主的历史学,考古学具有显著的多学科交叉属性,尤其在近现代与自然科学、地质学、人类学、文物保护等领域的结合愈发紧密。例如,田野考古发掘不仅需要掌握地层学知识,还需运用现代科技手段对遗存进行保护和解读,体现了其综合性特征。学科终极目标均指向对人类历史与文化演变的还原,即“透物见人”的研究理念。

中国考古学的发展经历了从传统金石学向科学考古学的转型。古代金石学虽关注古器物铭文,但主要为历史文献研究服务。20世纪初,科学考古学方法传入中国后,王国维提出的“二重证据法”成为学科结合的关键理论。1913年,王国维在《明堂庙寝通考》初稿中提出结合文献与地下材料的“二重证明法”,后于1925年《古史新证》中正式确立为“二重证据法”,强调利用考古新材料补正、验证传世文献,推动古史研究的科学化。与此同时,傅斯年于1927年主持创立中央研究院历史语言研究所,倡导“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的实证史学理念,组织大规模科学发掘(如安阳殷墟),使考古学成为历史研究的重要支柱。

近代考古学通过规范发掘技术,提供具有明确时空信息的可靠材料,拓展了历史学的研究维度。以下以元代交通史中的具体案例为例,探讨其中涉及的考古学问题。

一、陆上交通

(一)驿站交通

元代陆上交通体系中的驿站制度在正史文献中留下了丰富记载。《元史·兵志》与官方政书《经世大典》均设有专门内容记载全国驿站的分布情况,详细记录各站所配备的交通工具种类与数量,如马匹、船只、车辆等。元人熊梦祥所著《析津志》则以地方志形式系统整理了天下站名,按各路站道顺序详细记载驿站信息。这些传世文献虽为研究元代驿站制度提供了基础资料,但仅能反映特定时期驿站设置的平面状态,无法展现驿站兴废沿革的动态过程。

图三 清水县蘸之印

近年来考古发现的大量驿站官印为此提供了重要补充。现存最早的驿站官印“清水县蘸之印”出土于甘肃,收录于刘体智《善斋吉金录》,印面使用九叠篆体,印背标注“中统五年四月日”铸造时间。印面篆体与印背释文汉字均使用“蘸”字。这种早期官印的用字特征与后续印章形成鲜明对比——如至元二年“宁昌蘸之印”(印背释文作“站”)、至元五年“黄妃蘸印”(印背释文作“站”)等稍晚时期官印,均呈现“印面印文用‘蘸’,印背释文用‘站’”的差异。这种异体并用的文字现象揭示了重要语言学证据——“站”作为交通节点的含义实为蒙古语借词。元代以前汉语中“站”仅有“站立”之意,作为交通枢纽的含义源自蒙古语“jam”(道路)。明朝虽在官方文书中恢复使用“驿”,但民间仍沿用“站”的称谓,最终使这个蒙古语借词在汉语中固定下来。

通过分析不同时期的驿站官印,可发现元代驿站体系的动态调整。如《经世大典》未载的“长宁站”通过其官印得以确认存在,推测该站在元中后期被裁撤。内蒙古凉城县出土的“常乐蘸印”与文献记载的大同路驿站相印证,证实三泉村很可能是元代常乐站所在地。这些实物资料有效弥补了文献记载的缺失,展现出驿站在不同时期的设置与废止情况。

驿站印章的制造机构变迁反映了元世祖时期中央权力机构的调整。元世祖早期驿站印章背面多刻写“中书礼部造”,而1970年辽宁新民出土至元七年“沈州蘸印”则背刻“尚书礼部造”,印证了至元七年新设尚书省、分化中书省权力的历史背景。

图四 吾剌毛丹站之印

至元六年八思巴字颁行,被元世祖定为国字,官印制度也因此发生重大转变。吉林镇赉县发现的“吾剌毛丹站之印”采用八思巴字,背刻“皇庆元年”纪年。该印文对应的女真语意为“河流拐弯处”,与出土地沿江镇南莫村的地理特征完全吻合,证实了该驿站的实际存在及其命名渊源,补充了汉文文献记载的缺失。

图五 额济纳旗黑城遗址平面图

考古遗迹的发现进一步丰富了驿站研究维度。1984年内蒙古额济纳旗黑城遗址揭示的亦集乃路在城站,驿站位于西门大道南侧,与总管府隔街道相对,占地面积约1600平方米,院内品字形建筑群包含正房、厢房等设施,出土铁锅等生活用具,牲畜粪便痕迹印证了驿站饲养数十头牲畜的记载。1969年北京良乡窖藏出土的“兀剌赤”铭文瓷器(“兀剌”特指驿站用马,“兀剌赤”即养驿马之人),包含35件精美瓷器和13件铁制器具,证实大都周边驿站配备有高端物资。这些实物证据显示,首都地区的驿站不仅规模宏大,还承担着接待重要使节的功能。

综合文献与考古材料可知,元代驿站体系具有明显的动态特征。官方文献记录的驿站名录仅反映特定时期的设置情况,大量官印的出土揭示了驿站在不同时期的兴废沿革。同时,驿站制度成为蒙汉文化交融的重要载体,语言文字的借用、管理制度的创新都反映出多元文化的深度互动。这些考古发现不仅弥补了文献记载的不足,更为研究元代交通网络、边疆治理和文化交流提供了立体化的实物证据。

(二)乘驿凭证

元代驿站使用凭证制度的研究主要依据文献记载与考古发现相结合的方式展开。据《经世大典·站赤》记载,元代驿站体系专供官方使用,普通百姓仅可在驿道通行但不得享受驿站食宿服务。使用驿站必须持有两类凭证:其一是政府文书“玺书”,作为常规公务往来的基础证明;其二是特殊符牌“圆符”,分为金字、银字两种等级。金字圆符用于奉旨处理军情要务的朝廷特使,银字圆符则供诸王、公主、驸马派遣处理紧急军务的使者使用。这些符牌由中央统一管理,地方官府派遣使者亦需配备相应凭证。

图六 西藏日喀则扎什伦布寺藏金字圆符

考古发现为文献记载提供了实物佐证。1965年甘肃省博物馆在兰州征集到一件铁质圆符,其中心凿空镶嵌白银制作的八思巴文,铭文译作“长生天气力里,可汗的圣旨,不遵从的人要受到惩罚”。该实物与西伯利亚地区发现的同类文物相互印证,证实其为银字圆符。1995年西藏日喀则扎什伦布寺公布的金字圆符更具代表性,这件铁质符牌嵌有五行金质八思巴文,文字内容与银符完全一致,但装饰更为考究,符面铸有虎头图案,被认定为元代最高等级的驿站凭证。值得注意的是,现存最高等级的金字圆符实物存在文字错拼现象,反映出当时符牌制作中的实际状况。此外,俄罗斯西部利亚地区曾发现过同类牌符,有学者对其文字做出了释读,但由于文献的缺乏,未能确定其功能。这一案例展现了实物与文献的互补性。

通过实物研究,学界还澄清了长期存在的认知误区。内蒙古兴安盟出土的金质牌符等长方形职官符牌,与圆形驿站凭证具有本质区别。据《经世大典序录·政典·军制》记载,万户佩金虎符(以三珠、二珠、一珠区分等级),千户佩金符,百户佩银符。这些长形符牌仅作为军官身份标识,并不具备使用驿站的资格,圆形金银符牌则专用于驿站通行。

(三)交通管制

元代交通史研究不仅关注货物运输与人员往来,还需考察交通管理制度。据《经世大典序录·政典·弓手》记载,元代实行严格的夜禁制度:一更三点钟声响起后禁止行人出行,五更三点钟声再响方解除禁令。都城设有标准计时钟,通过钟声传递宵禁信号。除公务人员及突发急事(如疾病、生育等特殊情况),任何人不得在夜间出行,违者将受处罚。

为执行夜禁,政府设置“马步弓手”专职巡夜。这支治安部队负责夜间巡逻,发现违规出行者即行抓捕。被捕者需陈述出行理由,经核查属实者放行,无正当理由者治罪。这种制度自元朝建立至元末长期执行,成为城市交通管理的重要特征。

图七 河南洛阳出土铜质夜巡牌

考古发现为夜禁制度提供了实物佐证。2000年河南洛阳出土铜质夜巡牌,正面刻“令”字及莲叶纹,背面饰鹰纹。牌面文字系统具有多元文化特征:正面两侧各列六字汉文,背面用八思巴蒙古文、畏兀体蒙古文及波斯文分别标注“令觉奸恶”与“持此夜巡”。这种多语种标识反映元代多民族政权特色,确保不同族群巡夜人员均可识别令牌权威。

1985年内蒙古科尔沁右翼中旗发现的圆形铜牌更具代表性。正面中央“元”字彰显国号,左侧藏文直书“夜巡牌”,右侧标注汉字编号“天字拾二号夜巡牌”。背面以八思巴蒙古文、畏兀体蒙古文和波斯文重复功能说明,其中波斯文“夜巡牌”与藏文形成对应,体现中央政令在边疆地区的有效传达。

1951年扬州南门出土的铜牌则呈现典型江南样式。正面四行楷书汉字清晰注明用途,背面八思巴文“巡牌”与波斯文“持此夜行”互为印证。这类夜巡牌通常由巡夜官兵佩戴,既是身份凭证,也作为执法依据。不同地区出土的令牌虽形制有别,但功能标识系统高度统一,证明元代夜禁制度在全国范围内的标准化实施。

这些文物实证显示,元代通过中央、地方分别铸造、配发的制式令牌,建立起覆盖全国的夜禁执行体系。多语种标识不仅适应多民族国情,更强化了法令的权威性。结合文献记载与实物考证,可较为清晰地勾勒出元代夜间交通管制的立体图景。

二、水上交通

(一)内河航运

在探讨中国古代水上交通时,内河航运始终是重要的研究对象。传统文献与图像资料虽为研究提供了基础,但存在显著的局限性。以《卢沟运筏图》为例,这幅绢本设色画作现藏于中国国家博物馆,描绘了卢沟桥附近的木材运输场景。画面中心为一座十一孔石桥,桥栏每根望柱顶端均置石狮,桥头另设石狮、石象各一对,并立有华表。河面木筏顺流而下,岸边堆积待运木材,桥上可见进京车马与市井店铺。然而细究之下,这类艺术作品虽具历史价值,却难以准确反映古代航运全貌。要深入考证古代船舶形制与航运实况,必须依赖考古实物证据。

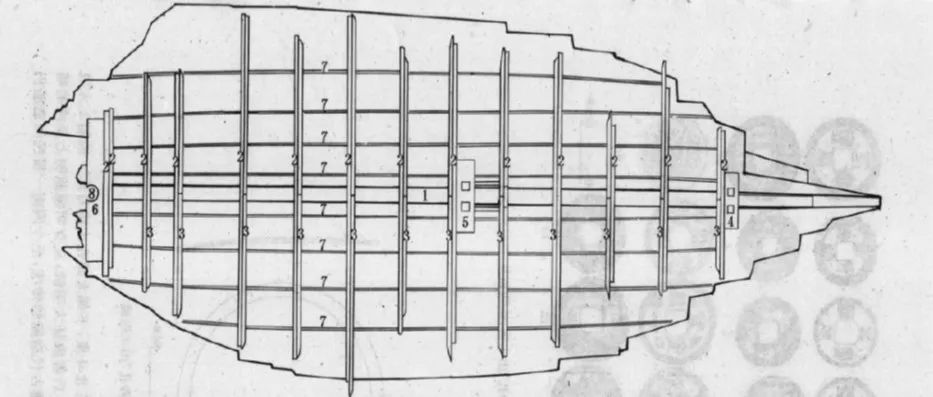

图八 山东菏泽出土元代木质河船

2010年山东菏泽出土的元代木质河船,为此类研究提供了重要材料。该船残长21米,宽4.82米,高1.8米,除船头、船尾独立船舱外,共分为10个船舱,舱室宽度在1.3-1.8米之间。船体采用柏木与楸木建造,左舷虽已腐朽,但底部及右侧保存完好。尤其值得注意的是,船内出土文物达160余件,其中有三件珍贵青花瓷器,包括一件大型青花梅瓶。这些发现表明船主或乘客身份显赫,可能为元代商贾或官员。考古工作者通过剖面图清晰展示了船体结构:主龙骨与辅助龙骨精密衔接,船舱隔板采用水密结构设计,证明当时已掌握先进的船舶建造技术。此类实物资料填补了文献记载的空白,使学界得以直观了解元代内河船舶的运载能力与航行特征。

内河航运研究除船舶外,还需关注河道工程。元代通惠河的开凿堪称古代水利工程典范。该河由科学家郭守敬主持修建,至元二十九年(1292年)动工,次年竣工,全长约82公里。其水源引自昌平白浮泉,经瓮山泊(今昆明湖)、积水潭,再沿皇城向南、向东,经崇文门外折向通州张家湾汇入北运河。为调节水位落差,河道设置24座船闸,其中著名的庆丰闸遗址仍存。通惠河开通后,漕船可直达积水潭,元代后期年运粮量达二三百万石,对元大都的物资供应起到决定性作用。近年来考古调查揭示了通惠河更多细节。

图九 上海志丹苑元代水闸

特别值得关注的是上海志丹苑元代水闸的发现,该遗址位于吴淞江(今苏州河)故道,2001年因房地产开发施工意外揭露。水闸主体由两块巨型青石构成,间距6.8米,石面凿有宽28厘米、深17厘米的闸槽,槽底平整如削。底部铺设的青石板长达30米,采用企口拼接工艺,石板间接缝处嵌有长22厘米的铁锭加固,表面灌注砂浆防止渗漏。石板下铺设20厘米厚衬木,再以25厘米见方的木梁承托,木梁下方密布直径30厘米的松木桩基。这一设计有效解决了软土地基的沉降问题,在中国古代科技史上有重要地位。

(二)近海航运

图十 山东蓬莱登州古港出土元代战船

1984年山东蓬莱登州古港出土了元代海船。该船出土时被泥沙掩埋,原始船体长28米、宽5.6米、高1.2米,共划分14个舱位。经复原推测,其完整形态应为长35米、宽6米,呈现尖头阔艉的瘦长船型,船底呈圆弧形。从船体比例来看,宽长比约为1:6,这种显著小于常规海船的比值特征表明该船不具备远洋航行能力。

考古人员在船内发现了铁剑、铁炮、铁铳等武器装备,以及灰弹瓶、铁炮弹等军用物资,同时出土的还有瓷器、草席、滑轮等生活器具。结合船体结构特征分析,其修长的流线型船身有利于快速机动,符合古代战船的作战需求。当地民众形象地将其称为“刀鱼形船”,生动体现了船体狭长如刀刃的外观特征。这种特殊船型设计以牺牲载重为代价,专为提升航速而优化,适用于近海防御作战。

(三)远洋航运

泉州后渚港发现了一艘南宋末年的古船,其沉没时间与宋元更替时期紧密相连。该船发现于1974年,现存于泉州开元寺旁的古船陈列馆。从船体形制来看,这艘宽体海船与蓬莱发现的狭长型古船形成鲜明对比,其设计特点充分体现了远洋航行的需求——宽大的船体可承载更多货物,隔舱结构则显著提升了航行安全系数。

考古发现与马可波罗《寰宇记》记载高度吻合。该船采用多层板叠合工艺:以杉木、松木为原料,通过铁钉将两层船板紧密相叠,修缮时增加叠层。防水工艺方面,使用桐油混合石灰、麻絮制成密封剂,相较于欧洲使用的沥青涂料,这种复合材料的防漏效果更好。

图十一 泉州后渚港南宋古船水密舱结构

船体内部设置13个水密隔舱的创新设计尤其值得关注。每个舱室通过承重隔板完全隔离,即便某舱因触礁或鲸鱼撞击破损,仅需转移该舱货物即可进行修补,其他舱室仍能维持船舶浮力。这种分舱技术不仅提升安全性,还便于货物分类管理,同时增强了船体整体强度。值得注意的是,该技术早在唐代已见雏形,比欧洲19世纪才引入的隔舱构造早了十个世纪。英国造船工程师Samuel Bentham在伦敦考察中国清代商船时获得启发,将水密舱技术引入西方造船业。

三、讨论:历史学与考古学

历史考古学与历史研究始终保持着密切的互动关系。以王国维先生提出的二重证据法为理论基础,地下出土的文字材料与传世文献的互证成为学科交叉的重要范式。在具体的考古实践中,墓葬考古往往能够提供墓志、简帛等文字资料,这些实物不仅能够确定具体年代,更能为历史研究提供更直观的依据。比如隋唐洛阳城遗址的持续发掘,既印证了文献中关于里坊制度的记载,又通过形态复原的揭示填补了文献语焉不详的细节空白。

传世文物的真伪鉴别同样需要考古发现提供参照。清末学者柯劭忞旧藏的“夜巡牌”曾长期作为孤品存世,其真实性受到质疑。直到2000年隋唐洛阳城东城遗址金元地层出土五枚同款铜令牌,才消除学界疑虑。这种地下材料的集中出土,为传世文物的鉴定提供了科学标尺。

类似的案例还体现在海外交通史研究中,《萍洲可谈》较为笼统地记载了瓷器海运方式,而通过南海一号沉船考古,使之得以具象化——船舱内采用“水密舱”分装技术,每个隔舱按器型分类码放,蕴含极其丰富且真实直观的历史信息。

考古发现对历史研究的推动作用还在于提供崭新的材料、提出新的问题。1976年韩国新安海域发现的中国古代沉船,意外揭开了航海技术史的重要篇章。考古人员在这艘14世纪的商船上发现了独特的顶边水舱设计:每舷设置8.96立方米舱容,通过舷侧圆孔调控海水注入量,满载时可装载9吨海水。这种利用压舱水平衡船体的“减摇水舱”技术,比欧洲文献记载的同类技术早出现600年。如此重要的科技创新在传世文献中却未见记载。

图十二 南海一号出水船舱瓷器码放情况

本文已经党宝海老师审核

撰稿、摄影:谢瑞杰