为深入学习习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出的重要指示,响应“进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,切实提高遗产保护能力和水平,守护好中华民族的文化瑰宝和自然珍宝”的行动号召,10月2日上午,北京大学考古文博学院组织北京中轴线徒步活动,带领同学们感受历史文化遗产背后的深厚底蕴。考古文博学院团委书记宋玺、部分本科生、研究生参与本次活动。

师生从中轴线南端的永定门出发,沿中轴线道路遗存一路穿越先农坛、正阳门、万宁桥等古迹,向北抵达鼓楼。途中,师生实地探访古代皇家宫苑与祭祀建筑、古代城市管理设施、国家礼仪和公共建筑、居中道路遗存等多种历史遗迹,在徒步旅行中贯通课堂内外,将理论知识与实地调研有机融合。

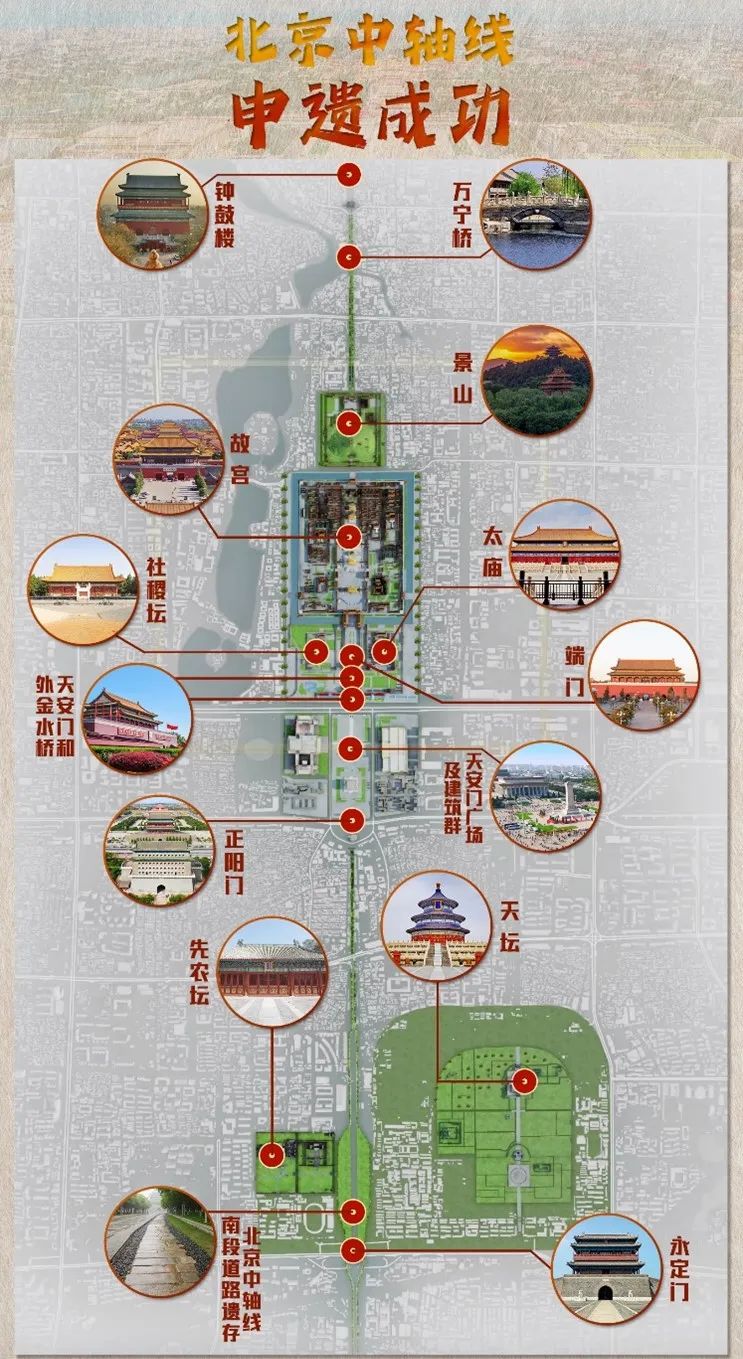

北京中轴线全长7.8公里,由15处遗产构成要素组成

(图源网络)

走出地铁永定门外站,师生首先被这座高大的灰砖高台吸引了目光。这是北京南城一景——燕墩。“沙路迢迢古迹存,石幢卓立号燕墩。大都旧事谁能说,正对当年丽正门。”燕墩历经明清两代,今日仍默默注视着京城的天高云淡、车水马龙,无声地叙说着幽燕形盛,京华气象。

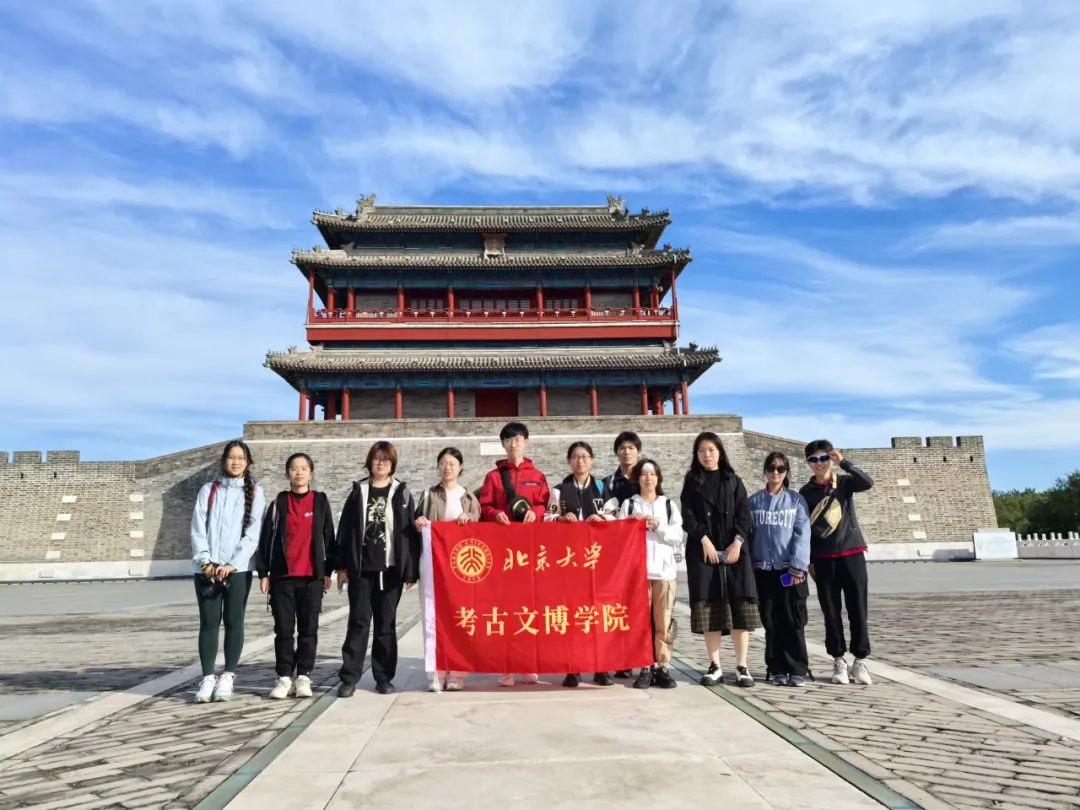

接着,同学们来到永定门城门脚下。这座寓意“永远安定”的城门巍然屹立,镇守着京城的南方大门。这是北京中轴线的最南端,也是这次徒步活动的起点。

蓝天映衬下的永定门

师生在永定门前合影

来到永定城城门背后,中轴线就在同学们的脚下;极目远眺,松柏掩映,远处诸多古建筑依稀可见。历经逾7个世纪的北京中轴线仍在生长:南中轴御道两侧绿树成荫,老人们太极拳的一招一式,正是北京悠闲宽厚城市性格的极好展现;虽是早晨,已有不少游人携带孩子近距离接触北京中轴线深厚的文化内涵。同学们不禁联想到课堂上学到的知识:处理好老城保护和文物利用的关系,是促进物质文明和精神文明相协调的重要体现,更是推进中国式现代化的鲜活实践。

自永定门至正阳门,这段居中道路是古代皇帝从宫城至南郊祭祀的必经之路,承载着北京中轴线延续至今的国家礼仪文化。

师生行走在中轴线上

接下来,同学们取道南纬路和东经路,抵达了中轴线西侧另一重要景点——先农坛。在中华民族的传统神话中,炎帝神农氏辨百草、识五谷、教稼穑,使人们脱离了饥馑之苦,被尊为先农。祭祀先农之神,既是中国古代祭农文化的精髓,也是世界农神崇拜文化中的重要内容。在先农坛,同学们切身体会着拜殿、太岁殿、神厨等建筑的独特风韵,聆听着背后天人合一的理想追求。历经多代发展,“天人合一”理念不断被赋予丰富意蕴,展现着中华先民独特的宇宙观、自然观、人生观。先农坛参照自然秩序而建,彰显了中华文明重视农耕、尊重自然的优良传统。

师生于先农坛拜殿前合影留念

参观完先农坛,同学们怀揣探索热情,继续向北进发。珠市口车水马龙,路边小吃琳琅满目,香气诱人驻足。穿过鲜鱼口和前门大街,正阳门箭楼就呈现在了眼前。在蓝天的映衬下,箭楼洋溢着国庆节日的热闹与辉煌。

正阳门箭楼

箭楼脚下,师生兵分两路抵达什刹海万宁桥。前方不远处,鼓楼宁静矗立。这位饱经风霜的老者,见证着同学们的青春活力。

鼓楼

随后,同学们迈着轻盈的步伐,于北京的小巷中穿行,也一并穿越了岁月的长廊。街巷市井,烟火可亲。午餐时刻,同学们围坐一堂,欢声笑语,感情进一步升温。用餐完毕后,师生乘坐公共交通返校,本次中轴线之旅正式结束。

习近平总书记指出,“中国式现代化是赓续古老文明的现代化,而不是消灭古老文明的现代化”,强调“实现传统与现代的有机衔接”。在中华文明从传统到现代的伟大进程中,北京中轴线展现出无穷的魅力和智慧。跬步以行,同学们切身体会到中轴线背后致中和的哲学理念,多元一体的文化特征,天人合一的理想追求。“北京中轴线”是体现中华文明突出特性的重要标识,徒步中轴线有利于传承北京老城历史文脉和文化传统,让同学们运用鲜活可感的知识,坚定学习研究信念,增强了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的坚定信心和精神力量。