2018年11月17日,来自英国诺丁汉大学的朱利安·汉德森教授在北京大学考古文博学院做了题为“玻璃与丝绸之路”(Glass and Silk Road)的精彩讲座。讲座聚焦于公元9世纪以来丝绸之路沿线经科技分析的各类玻璃器,其中包含了西亚、中亚以及中国发现的玻璃,并且深入探讨了如何以此建立新的古代玻璃生产模式。讲座由北京大学考古文博学院崔剑锋副教授主持。

Julian Henderson教授讲座现场

汉德森教授首先通过一张连接丝路各要冲的地图,生动展示了各类材质的物品在丝绸之路上的制作、使用、传播和贸易情况。丝绸之路亦可被称作金属之路、玻璃之路或瓷器之路等。丝绸之路并非一条道路,而是一张道路网。汉德森教授同时介绍了诺丁汉大学国际丝绸之路项目。

接下来,汉德森教授介绍了公元9世纪以来叙利亚地区重要的玻璃生产遗址Raqqa。Raqqa遗址是世界上最大的遗址之一,也是一处综合的手工业生产中心。这里共发现3处初级玻璃生产作坊。该遗址为玻璃生产研究提供了重要的背景信息。

叙利亚北部著名古代玻璃生产中心Raqqa

随后,汉德森教授介绍了公元9-14世纪的玻璃技术以及这一时期的各类玻璃器皿。汉德森教授展示了这一时期制作玻璃器皿的各类植物灰原料,以及拜占庭早期的玻璃熔炉。汉德森教授还通过大量精美图片,向观众展示了早期炼金术士对玻璃生产的文字记录以及丝绸之路沿线各类不同风格的玻璃器皿,其中包括各类刻纹玻璃器、lustre玻璃器、鎏金玻璃器、不透明的马赛克玻璃,以及透明的萨珊风格玻璃器等。

叙利亚出土刻纹玻璃器

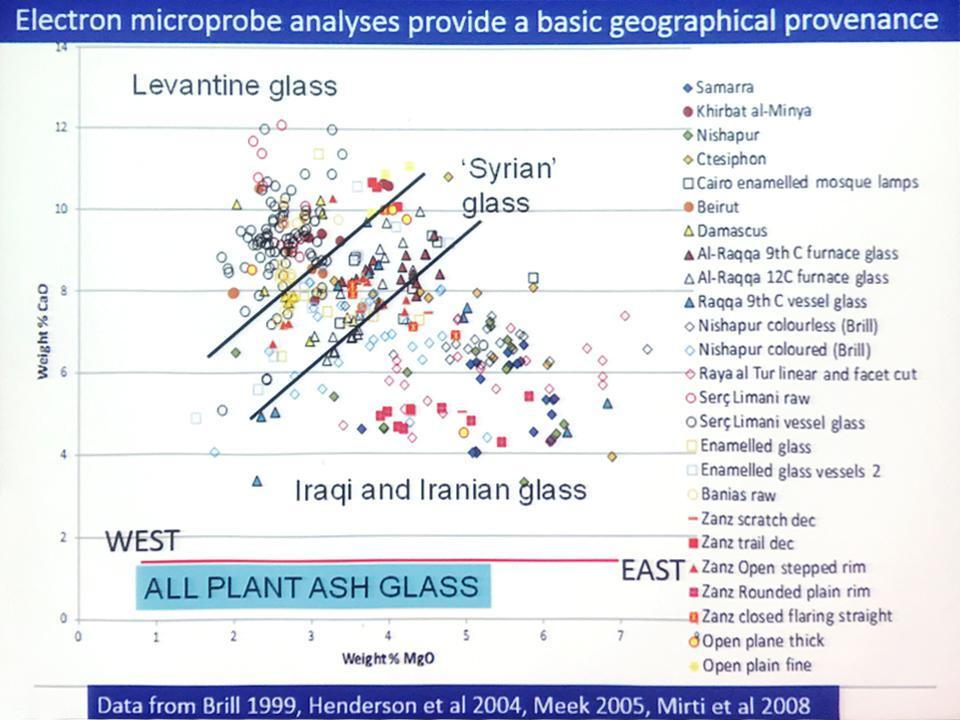

汉德森教授还展示了这一时期玻璃器科技分析的结果及相关研究成果。汉德森教授首先介绍了古代植物灰玻璃中所含化学元素的分类,这些元素主要被分为两大类,即来自原料的主量元素和来自杂质的微量元素,接下来这些元素又被细分为不同的来源。此外,利用西亚地区这一时期出土的植物灰玻璃的MgO-CaO二元散点图,可以将植物灰玻璃产地从西至东分为三组:黎凡特玻璃、叙利亚玻璃、以及东部的伊朗和伊拉克玻璃,其化学成分特征为从西至东CaO逐渐降低和MgO逐渐升高。中国法门寺的唐代刻纹玻璃器的MgO-CaO数据(pXRF数据)基本落在叙利亚玻璃的范围内,其产地有可能在叙利亚北部。

植物灰玻璃的MgO-CaO二元关系图

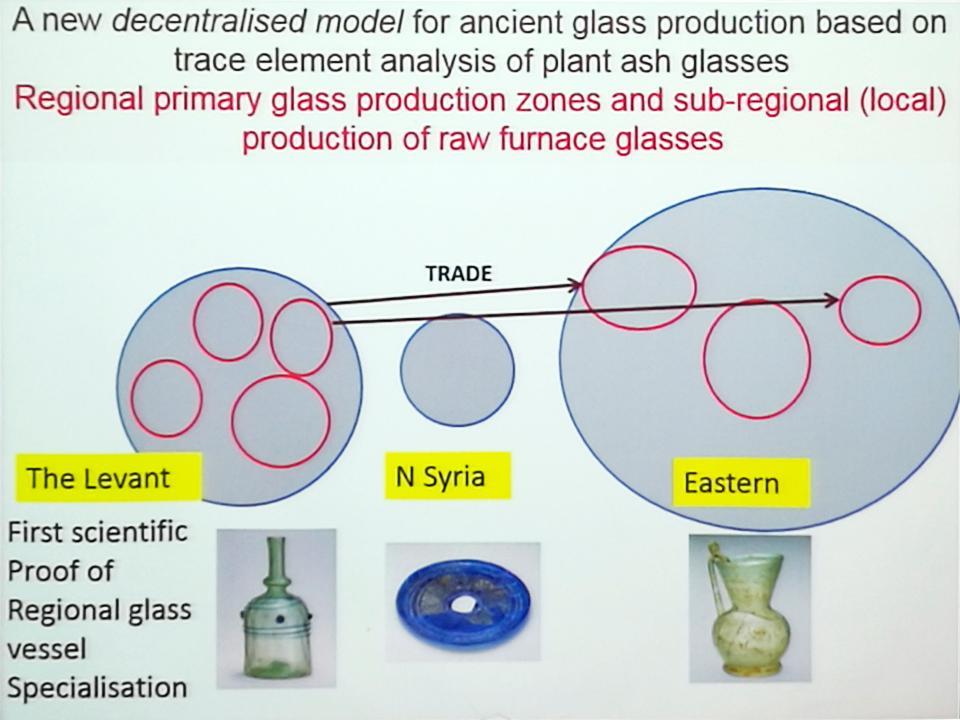

另外,利用沙子和植物灰中的微量元素组合,可以很好的将不同产地的植物灰玻璃进行区分,并且能够近一步划分出不同区域范围下的各个玻璃生产中心。首先,利用Cr-Fe二元关系图可以将植物灰玻璃产地分为东部区域(伊朗、伊拉克)和西部区域(黎凡特)。利用来自沙子的Zr/Ti-Cr/La关系图可以将黎凡特、叙利亚北部、尼沙布尔、萨马拉以及泰西封的玻璃很好的区分;而利用来自植物灰的Cs/K-Li/K关系图,可以将来自黎凡特、埃及(开罗)、叙利亚北部以及伊拉克和伊朗北部的玻璃进行区分。利用植物灰玻璃中的Cs/K-Li/K则可以将来自黎凡特地区的玻璃分为四个主要的生产中心。通过这些微量元素的分类,可以很好地指征东西方玻璃的贸易交流情况。并且,汉德森教授以此为依据,提出了新的植物灰玻璃生产模式,该模式不同于泡碱玻璃的初熔-重熔生产模式,而是以黎凡特、叙利亚北部和以伊朗和伊拉克为代表的东部区域为三大主要玻璃生产区,在这三个区域下又细分为不同的玻璃生产中心。微量元素数据表明,黎凡特地区共有4个玻璃生产中心,而东部区域(伊朗、伊拉克)则有3个玻璃生产中心,丝绸之路连接着这些玻璃生产中心,不同区域间的玻璃器存在着相互交流贸易的情况。

基于植物灰玻璃微量元素分析的古代玻璃生产模式

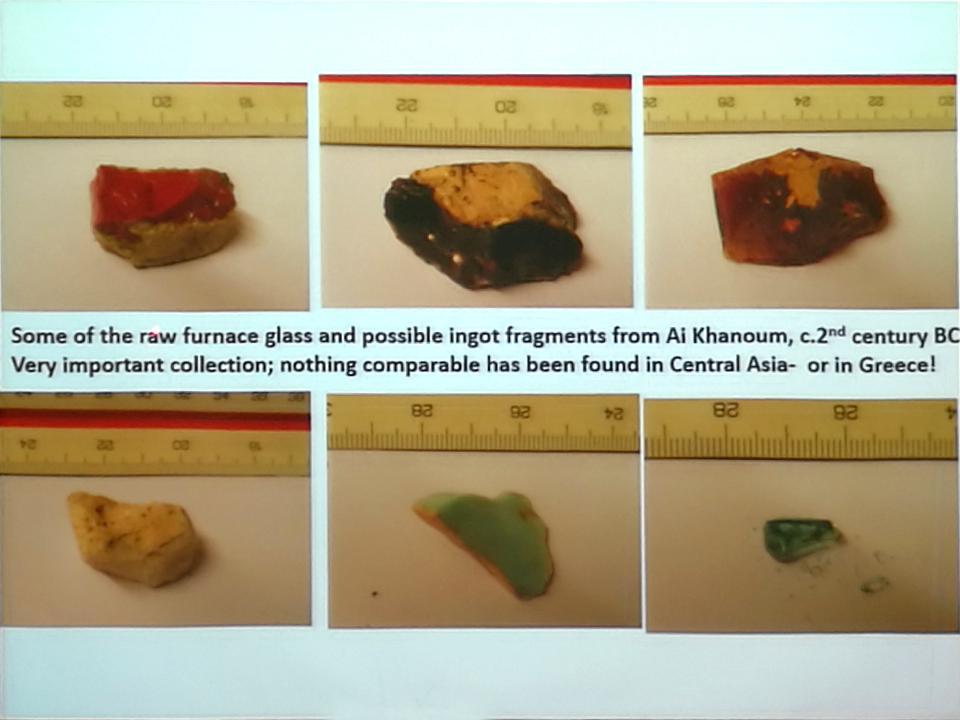

最后,汉德森教授还介绍了阿富汗Al Khanoum遗址出土玻璃的个案分析。应用已经构建的西亚植物灰玻璃主量及微量元素分组,可以通过化学元素对该批玻璃的产地进行指征。研究表明,公元前2世纪阿富汗Al Khanoum遗址发现的玻璃大部分都为植物灰玻璃,但其化学成分数据未落在西亚几处已知玻璃生产中心的数据范围,其植物灰原料可能来自中亚。从分析数据上看,该批玻璃并非由希腊制造,其玻璃炉料也与中亚及希腊明显不同。此外,该遗址出土部分高钾玻璃可能从中国南部或泰国传入,这一发现证实了丝绸之路上长距离的贸易往来。

阿富汗Al Khanoum遗址出土玻璃炉料

汉德森教授的讲座向我们展示了微量元素分析指征植物灰玻璃产地的有效性,这一方法在西亚和中亚出土的玻璃中均有应用。并且,该方法对于指征中国发现的植物灰玻璃产地同样具有广阔的应用前景。

刘念 撰稿

崔剑锋 审校