2025年9月18日,北京大学考古文博学院“宿白讲座”第三讲在北京大学考古楼A座101室举办,美国国家科学院院士、美国亚利桑那大学Mary C. Stiner教授应邀作题为“阿西克里霍裕克:区域背景下安纳托利亚中部前陶新石器时代聚落的叠代演变”的学术专题讲座。讲座由北京大学考古文博学院院长沈睿文主持。

Mary C. Stiner教授主讲

一、西南亚地区新石器时代与Aşıklı Höyük遗址概况

1914年,有学者将西南亚涵盖三大山脉(地中海普罗旺斯丘陵、土耳其的托罗斯山脉、欧洲的扎格罗斯山脉)的山麓地带命名为“新月沃地”,该区域分布有丰富的新石器时代遗址,部分遗址年代较早。此后,在塞浦路斯岛、幼发拉底河和底格里斯河上游或中游区域也发现有诸多早期遗址,而安纳托利亚中部是其中重要的组成部分。

Aşıklı Höyük遗址位于土耳其安纳托利亚中部卡帕多奇亚省,区域内火山活动频繁,广泛分布熔结凝灰岩和火山凝灰岩,近现代人类常利用这些岩石建造房屋与教堂。遗址周边有雪山融水与当地泉水汇集成的Melendiz河,为该区域的“生命之带”,河中生存着独特的鲤科鱼类,印证了河流长期稳定的水流与充足的含氧量。此外,区域内Hasan Dağ火山及周边的Göllüdağ地区是高品质黑曜岩的重要产地,为Aşıklı Höyük遗址及周边区域提供了优质的石器原料。

安纳托利亚中部地区地貌和遗址所在区域景观(下图1为Aşıklı Höyük遗址)

Aşıklı Höyük遗址的早期阶段,与其邻近区域同时存在着其他史前聚落,这些聚落虽在物质文化上存在诸多差异,但在石器加工技术方面却有着一定的相似性。这一现象表明,史前时期整个西南亚地区虽存在不同社会群体,甚至可能语言各异,但在经济组织层面,拥有大量相似的工具制作技术与传统,暗示该区域存在广泛的文化关联性。

二、Aşıklı Höyük遗址的考古学研究

(一)Aşıklı Höyük遗址年代

Aşıklı Höyük遗址碳十四测年工作起步较早,在初期的发掘中获得了40余个测年数据,但数据多集中于遗址的晚期地层。新的研究中,为精准建立年代序列,研究团队仅采用燃烧遗迹中较短生命周期的碳化植物材料进行测年,结果显示遗址存续约1000年,大致分为三个阶段:第一阶段为遗址第5-4层(10,400-10,000 cal BP),该阶段形成速度较快,第5层可能仅存在了100年;第二阶段为遗址第3层(10,000-9,700 cal BP);第三阶段为遗址第2层(9,700-9,300 cal BP)。研究者重点关注Aşıklı Höyük遗址在存续期间的发展历程及动植物驯化在这一发展历程中所起到的影响性作用。

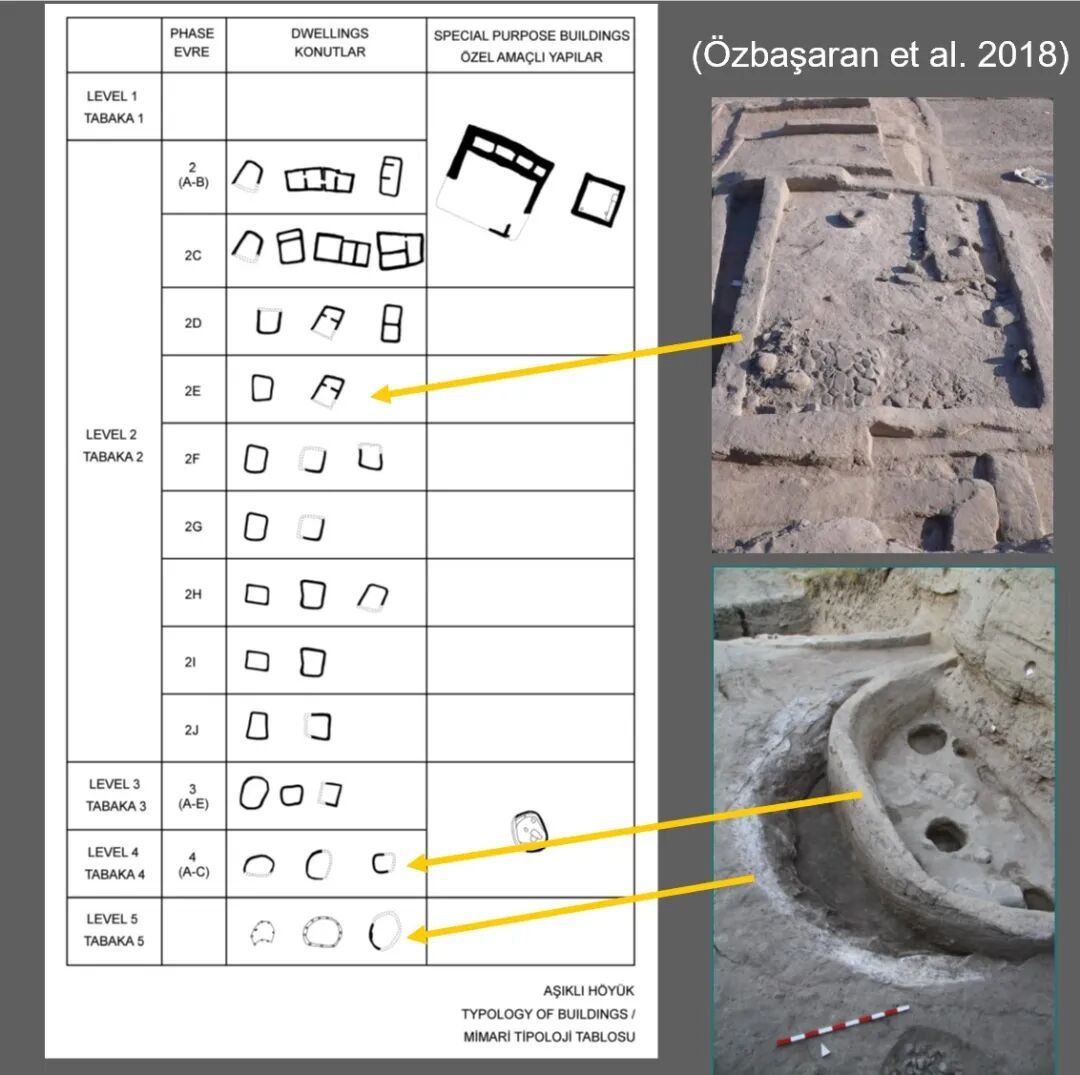

(二) Aşıklı Höyük遗址建筑与丧葬习俗

Aşıklı Höyük遗址第5层发现半地穴式木骨泥墙圆形房屋,主体位于地下,少部分位于地上,顶部覆盖茅草屋顶。第4层房屋结构基本无变化,但墙体改用更坚固的泥砖,墙面大量涂抹灰泥。第3层房屋仍以圆形为主,出现部分方形建筑。方形建筑最初并非居住用房,而是用于储存的粮仓,采用泥浆灌注使得其密封性远高于居室建筑。此后建筑形制逐渐过渡为方形为主,房屋面积增大,出现内部分区,遗址末期部分房屋内可划分3个房间。

值得注意的是,Aşıklı Höyük遗址晚期房屋排列密集,但并未出现共用墙体现象,这与西南亚其他地区及安纳托利亚中部新石器时代建筑常见的共用墙体模式不同,反映出独特的建筑传统。此外,研究发现早在遗址第3层,就出现了圆形的特殊用途建筑,内含大型火塘,尺寸远超普通居室;部分建筑沿内部墙面还设有类似长凳的平台结构,体现出与普通居室之间的功能性差异。这些面积更大的特殊用途建筑主要分布在聚落南端。

Aşıklı Höyük遗址建筑类型

Aşıklı Höyük遗址存在房屋的定期翻新与重建行为,周期约为30~50年。人们会将老旧破损的房屋拆毁,并在原址重建。同时,该遗址始终保持着居室葬传统,部分房屋内地面下存在多层墓葬,居所既是生者的生活空间,也是逝者的安葬场所,这进一步强化了聚落的文化连续性。此外,该遗址成人墓葬中,女性在房屋内埋葬的比例高于男性,约占三分之二,这与西南亚其他地区常见的男性占比高的居室葬模式不同,反映出独特的葬俗和理念。

(三) Aşıklı Höyük遗址的贸易与文化交流

Aşıklı Höyük遗址周边Göllüdağ地区的高品质黑曜岩,曾吸引了大量黎巴嫩南部及幼发拉底河中部地区的早期人类前往开采,经过初步加工后作为贸易商品运离。以往有观点认为,Aşıklı Höyük遗址居民因控制黑曜岩原料来源而实现繁荣,但现有研究表明,事实并非如此。该遗址居民在黑曜岩石制品加工技术、专业化程度上所体现的独特性说明他们与黑曜岩贸易网络所带来的技术文化交流相距甚远,丰富的本地资源与非专业化、非标准化的加工技术形成了一道 “无形的边界”,使其始终游离于同期活跃的东部、南部黑曜岩贸易网络之外。

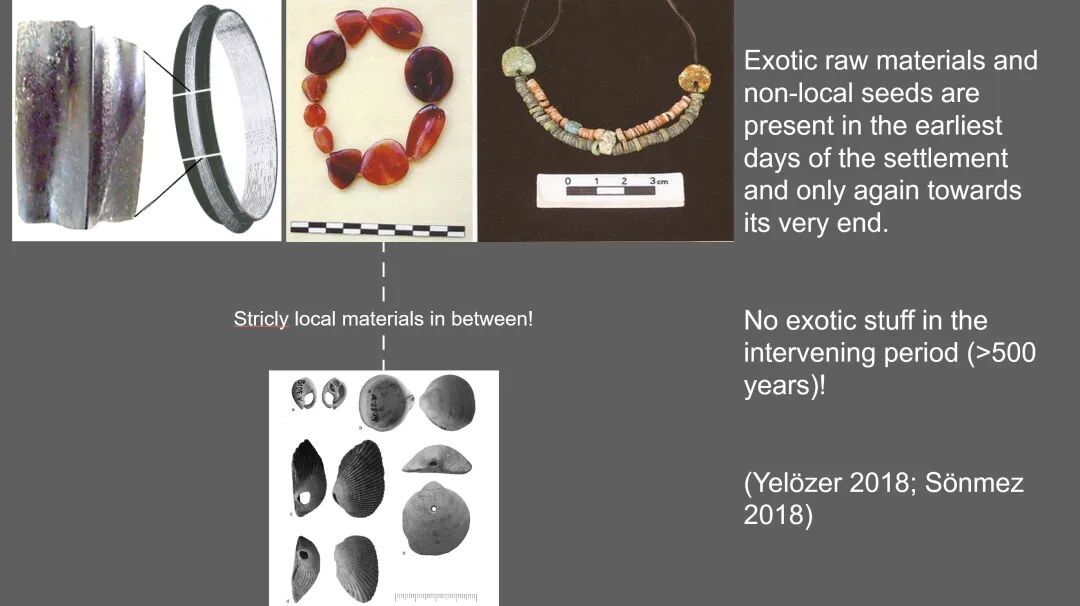

此外,遗址中发现的外来文化物品在各地层中分布不均。在第5层和第4层中发现当时居民喜爱的装饰品,原料包括本地加工的材料及来自地中海的贝壳,表明当时遗址与外部存在一定的联系与交换行为。而在随后长达至少500年的时期内,遗址中未发现外来遗物,暗示该阶段与外部交流大幅减少;到第2层晚期,外来物品再次大量涌入,包括具有幼发拉底河地区风格的红玉髓、雕刻黑曜岩及各类石珠等,这些装饰物品广泛分布于墓葬中,涵盖从婴儿、青少年、成年男性与女性等各个群体。

Aşıklı Höyük遗址所发现的外来文化遗物

(四) Aşıklı Höyük遗址的植物资源利用与栽培

Aşıklı Höyük遗址位于Melendiz河洪泛平原的低矮隆起处,其根本驱动力是对植物种植环境的需求,且能够避免洪水对建筑与农田的直接冲击。地质研究表明,该区域在晚更新世时曾为一片大型沼泽,沉积了肥沃的有机质,此后沼泽逐渐干涸并形成广阔的土壤层。加之该地区地下水位较高,使得植物栽培无需依赖人工灌溉即可获得稳定收成。

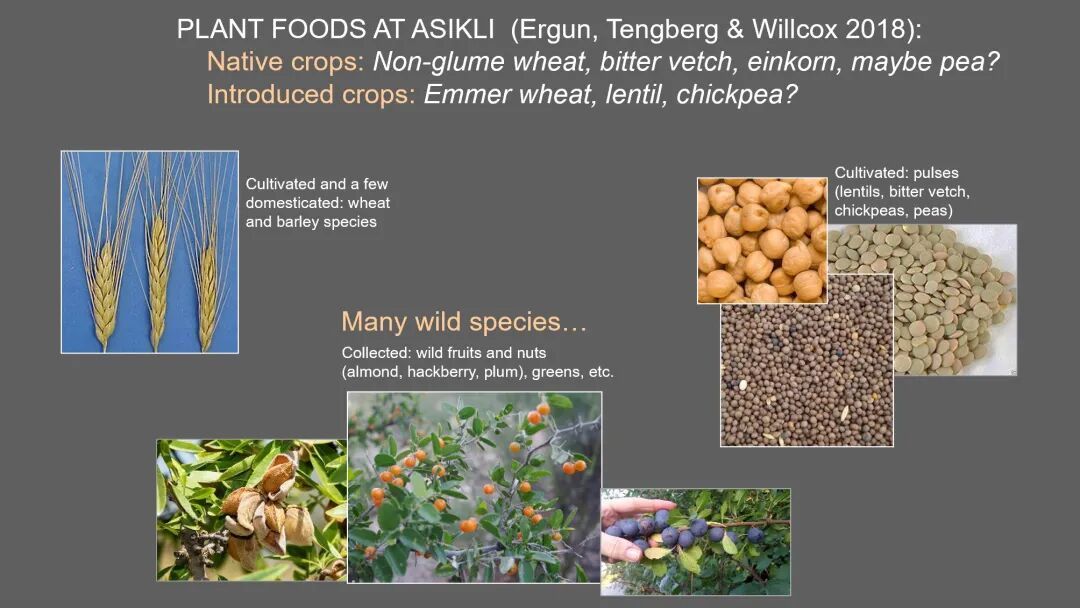

Aşıklı Höyük遗址居民大量利用植物资源,其中以野生植物为主。即使后期可能已进行人工栽培获取部分植物资源,但野生植物仍占较大比例。植物资源结构整体变化不大,但能够支撑较大规模的人群数量。同时,遗址中出现部分外来栽培作物,如二粒小麦、非本地来源的小扁豆,以及可能存在的鹰嘴豆。这些作物的传入时间与地中海地区贝壳的流入阶段大致重合,推测是通过种子贸易引入的。此外,遗址存在本地作物驯化证据,遗址中出土了全球迄今最早的一种非落粒型小麦样本,表明该地区可能是其独立的驯化中心之一。

Aşıklı Höyük遗址的植物资源

由于大量食用种子、坚果和干果,遗址长期面临鼠患问题。动物考古学家Bailey的研究显示,在遗址第4层,矮灰仓鼠和林鼠——两种现代已知偏好出现在人类居所的啮齿动物——遗骸的数量在小哺乳动物组合中占据主导,可能是由于当时房屋密闭性较差,屋顶茅草靠近地面,为啮齿动物的生存提供了便利。同时,这些遗骸多在建筑内部发现,仅在第4层早期的一处室外圆形区域有例外发现,结合植物标本判断该区域或为打谷场。人与啮齿动物之间已形成密切的“害虫 - 宿主”关系。

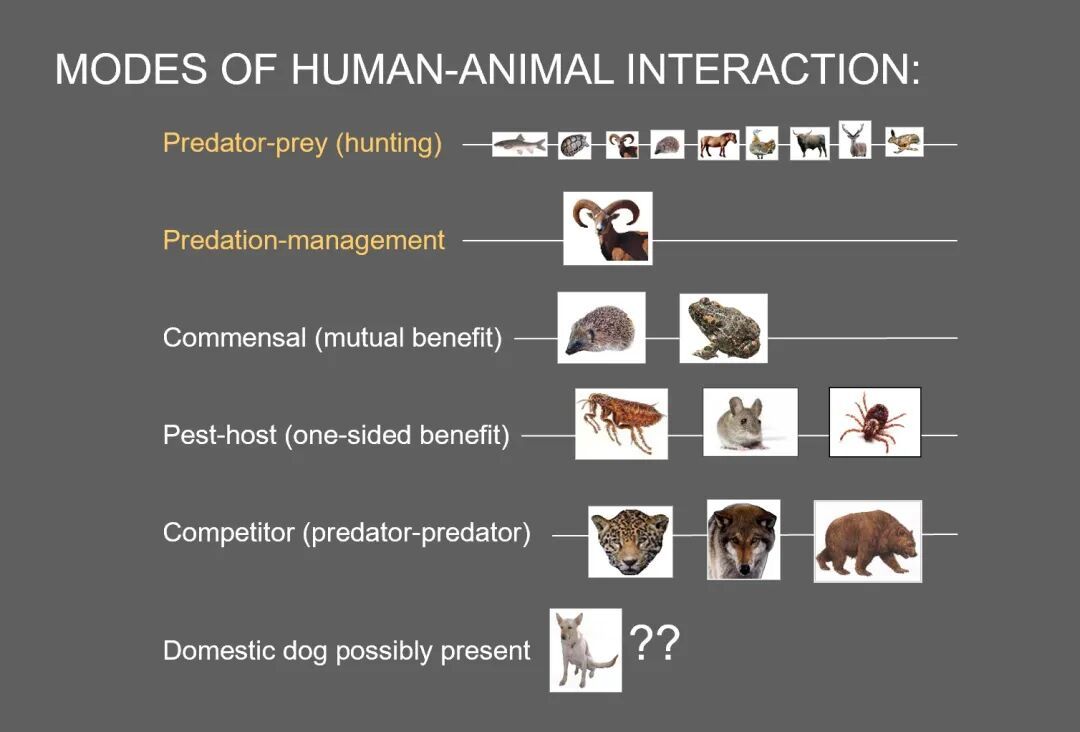

人类-动物的多种互动模式

(五) Aşıklı Höyük遗址的动物资源利用与管理

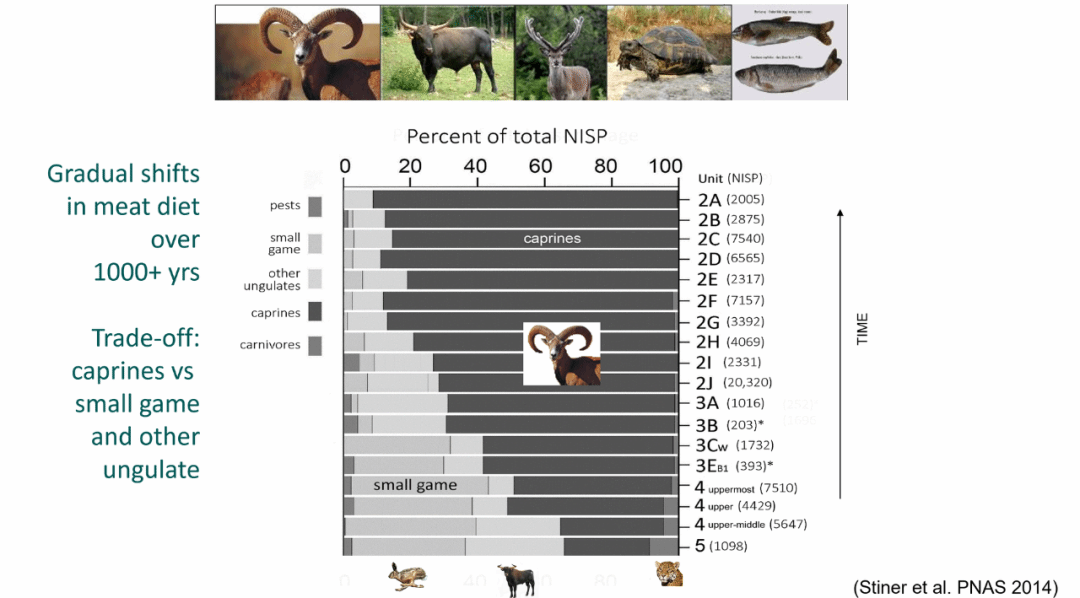

Aşıklı Höyük遗址的动物资源利用策略在其整个存续期间始终处于动态演变之中。通过对Aşıklı Höyük遗址不同地层动物遗存的分析发现:啮齿类在遗址早期更为常见,后期虽未完全消失但数量显著减少;小型猎物种类丰富,在聚落早期饮食中占据重要地位;鹿、牛、野驴等除羊亚科外的有蹄类动物在遗址存续期间始终是居民狩猎的对象,但数量不丰,末期可能将牛作为重要的祭祀动物管理;羊亚科在遗址动物资源中的重要性逐渐提升,与小型猎物呈现此消彼长的态势。此外,棕熊、狼、豹子等食肉动物也有发现。

遗址第5-2 层各猎物类群重要性变化趋势(以 NISP 总数百分比计)

1、羊亚科动物的利用

Aşıklı Höyük遗址位于野生羊亚科自然分布范围的边缘。在遗址所发现的羊亚科动物中,绵羊的数量总是高于山羊,同时随着时间的推移,山羊所占比例由26-29%下降至10-14%。

(1)骨骼与牙齿分析

动物考古学家通过分析Aşıklı Höyük遗址的羊亚科动物骨盆发现,在遗址第5层,多数雌性羊亚科动物能存活超过6 ~ 7个月,作为 “潜在繁殖个体”,而60%的雄性在6 ~ 7个月龄前就被宰杀,快速获取营养回报,这种短期饲养、定向屠宰的模式持续至第2层早期才发生显著改变。同时,通过牙齿的萌出与磨损情况分析遗址中羊亚科动物的年龄结构,发现在第5层以幼年个体为主,成年个体极少;随着时间推移,成年个体比例逐渐增加,构建起能够长期繁殖的种群。羊亚科动物年龄与性别结构的后期转变,很可能标志着成熟放牧体系的出现。

(2)粪便与食性分析

据Mentzer、Tsartsidou等学者的微形态与孢粉分析,Aşıklı Höyük圆形房屋墙外存在连续且集中的动物粪便堆积。堆积层显示,上层粪便植硅体以草本植物为主,可能来自绵羊;下层以木本植物为主,可能来自山羊。微形态分析揭示了未受扰动的微层理与踩踏面,并富含反刍动物特有的钙质球粒。这些证据共同表明,羊亚科动物曾被圈养在村落内部。

反刍动物粪便堆积与动物原地踩踏的微形态证据

(3)沉积物的化学分析

通过分析遗址沉积物中钠、氯、硝酸盐等与动物排泄物相关的化学物质的浓度,结合氮同位素分析确认硝酸盐来自有机来源,学者们发现Aşıklı Höyük遗址中第5层的化学物质浓度与自然土壤差异不大,第4层开始出现显著上升,第3层大幅增加,至第2层趋于稳定。通过模型计算,每平方米土地表面的大型哺乳动物数量在第5层至第4层略有增加,第3层持续增长,第2层增长速率放缓。同时,结合遗址考古发现,第2层阶段建筑规模大幅扩张,人口数量增加,遗址内部土地空间几乎全部为房屋占据,未见养殖废弃物的堆积空间,推测此时羊亚科动物已大量转移至聚落外围。

2、动物管理模式演变

Aşıklı Höyük遗址中羊亚科动物的利用大致可分为三个模式:

模式一:遗址早期(5层、4层),在广谱生计经济框架下,开始出现小规模、特异性的“活体储肉”的动物管理方式。具体表现为季节性捕获野生幼崽,经数月饲养后于聚落内宰杀。此模式目标并非扩大再生产,而是作为狩猎-采集经济的补充。

模式二:遗址中期(3层),对羊亚科动物的管理呈现出一种过渡性混合策略。即在聚落内出现了小规模的繁殖,同时仍持续从野外捕获幼崽对圈养群体进行补充。圈养群体规模很小,多散布于房址之间,并延续了优先宰杀幼龄雄性的模式。

模式三:遗址后期(2层),形成真正的畜牧经济,拥有可繁殖的成年个体群体。同时基因研究显示,羊亚科动物始终保持较高的遗传多样性,推测社区仍在持续捕获野生幼兽补充种群,避免因近亲繁殖导致种群衰退。

Aşıklı Höyük遗址后期的畜牧经济中,人们更多宰杀成年尤其是成年雄性,而非幼年个体,这与此后新石器时代常见的宰杀幼年个体的模式不同,可能与“展示社会地位”“供应大型宴飨”等社会行为相关,羊亚科动物可能还成为Aşıklı Höyük遗址后期对外交换的商品之一。同时,牲畜饲养规模的扩大及其私有权的确立,成为社会不平等现象加剧的一个重要动因。

3、动物管理中的问题与调整

Zimmerman等学者结合动物骨骼情况研究发现,Aşıklı Höyük遗址第4层羊亚科动物的后肢关节开始出现病变,第3层病变极为严重,而第2层中的病变现象则开始减轻。这种病变在野生种群中偶尔由于受伤等原因出现,但在圈养、缺乏运动的动物中更为常见,表明第3层时期的羊亚科动物可能被长时间圈养在狭小空间,导致活动不足;而第2层时期病变减轻,推测动物活动空间增加,可能被带到居址外部放牧,形成畜牧模式。

三、总结与思考

Aşıklı Höyük遗址的研究表明,安纳托利亚中部在西南亚动物驯化发展中发挥着重要作用。这一发现挑战了传统观点,即认为动植物驯化起源于某一“中心区域”,随后向周边扩散。现有研究认为,在西南亚,动植物驯化可能在多个区域相对独立地发生,“新月沃地”只是其中一个。在Aşıklı Höyük遗址千年的居住序列中,动物遗存、建筑结构、废弃物管理是变化最显著的三个方面。值得注意的是,在遗址与外部隔离的500余年里,恰好是建筑结构与羊亚科动物管理发生最显著变化的阶段,表明这些变化主要由遗址内部驱动,而非外部因素直接推动。至遗址与外部的联系重新建立后,羊亚科动物还可能成为重要的对外交换商品。

在缺乏驯化有蹄类动物先例的情况下,Aşıklı Höyük遗址早期居民对羊亚科动物的管理行为,可能主要出于“活体储肉”和“供应社交活动食物”的目的。后期随着管理模式的成熟,该行为不仅具有经济意义,还可能承载一定的社会功能并催化社会等级划分。

本次讲座Mary C. Stiner教授结合Aşıklı Höyük遗址的考古发掘与研究成果,系统阐述了史前安纳托利亚地区人类在旧石器时代晚期至前陶新石器时代的适应生存模式,从遗址背景、地理生态、建筑演变、动植物利用与驯化等多方面呈现了丰富的考古发现,提出了西南亚动植物驯化“多区域独立发生”的新视角,为理解人类与环境及其它生物的协同演化提供了重要案例,也为我们采用多学科交叉手段、多元分析视角等研究中国相关考古遗址提供了关键启示。

讲座后的提问交流环节,师生围绕遗址中羊亚科动物牙齿分析,动物饲料来源,动物驯化与狩猎、共生关系的区分,猫科动物骨骼遗存与驯化,旧-新石器时代狩猎偏好变化,相关石器使用痕迹分析等问题展开了深入的探讨,Stiner教授的解答为后续研究提供了重要方向,有益于促进相关领域的学术交流与研究推进。

参考文献:

[1] Stiner, M. C., Buitenhuis, H., Duru, G., Kuhn, S. L., Mentzer, S. M., Munro, N. D., et al. (2014). A forager-herder trade off, from broad-spectrum hunting to sheep management at Aşıklı Höyük, Turkey. Proceedings of the National Academy of Sciences 111: 8404–8409.

[2] Stiner, M. C., Özbaşaran, M., and Duru, G. (2022). Aşıklı Höyük: The Generative Evolution of a Central Anatolian PPN Settlement in Regional Context. Journal of Archaeological Research 30:497–543.

[3] Stiner, M. C., Munro, N. D., Buitenhuis, H., Duru, G., and Özbaşaran, M. (2022). An endemic pathway to sheep and goat domestication at Aşıklı Höyük (Central Anatolia, Turkey). Proceedings of the National Academy of Sciences 119(4):e2110930119.