2025年9月23日上午,宿白系列讲座第四讲《肉、皮还是二者兼得?——土耳其乌卡吉兹利I号与II号洞穴自旧石器时代中期晚段至旧石器时代晚期早段古人类狩猎目标的延续性》在考古文博学院考古楼A座101开讲,本次讲座由美国国家科学院院士、亚利桑那大学Mary C. Stiner教授主讲,北京大学考古文博学院李锋主持。

Mary C. Stiner教授主讲

讲座伊始,Stiner教授介绍了本次讲座的主要研究对象是黎凡特走廊沿线土耳其哈塔伊地区的乌卡吉兹利洞穴(Üçağızlı Caves)遗址群,聚焦于旧石器时代中期与晚期人类狩猎行为的比较研究,探讨他们在狩猎目标、工具技术以及动物资源利用等方面可能存在的连续性与差异性。同时, Stiner教授也指出,既往研究往往强调旧石器晚期出现的诸如装饰品、骨器等所谓“现代行为”标志,但她认为旧石器时代中期人类同样具备复杂适应能力与策略性规划,其独立的行为模式和文化连续性亦是我们所需要关注的重点。

一、遗址地貌与地层堆积

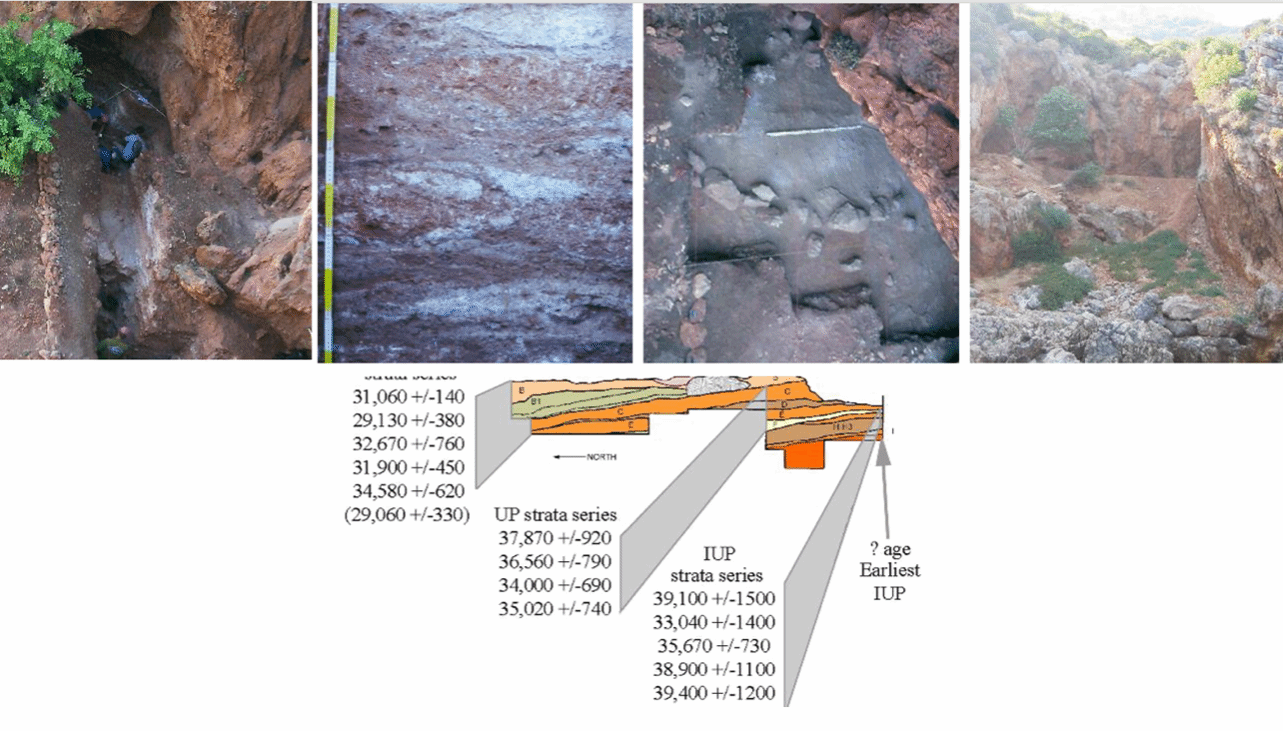

乌卡吉兹利I号洞穴(UCI)和乌卡吉兹利II号洞穴(UCII)位于土耳其南部,紧邻叙利亚边境,地处东非大裂谷向北延伸的巨大断层带上,地质活动频繁。早期的地震活动破坏了两个洞穴遗址的大部分地层,部分堆积坍落入海,尽管如此,幸存的残留堆积依然含有丰富的考古遗存。遗址坐落在海岸边,在更新世海平面较低的时期,古海岸线也仅在数百米之外。奥龙特斯河(Orontes River)在此冲积形成广阔而肥沃的三角洲,内陆则是植被茂盛的草原盆地,遗址周边多样的生态环境为史前人类提供了丰富的动植物资源。

UCI的地层堆积和年代

UCI和UCII相距仅一公里。UCI的文化堆积主要属于旧石器时代晚期初段至旧石器时代晚期的阿赫马里安(Ahmarian)期,地层序列相对完整、连续性好,通过超滤法前处理的碳十四等测年技术,已经建立起了该遗址的主体年代框架,大约在距今4.1万年至3万年之间。而UCII则主要包含旧石器时代中期的文化遗存,年代大致在7万至5万年前,部分堆积受到了后期扰动所以不在分析范围内。两个洞穴都隐蔽在岩石转角处,拥有绝佳的观测视野,非常适宜作为季节性的居所和狩猎观察点。从保存条件来看,这两处与泉水相关的石灰岩洞穴,其沉积物呈高碱性。这种化学环境极有利于富含硅酸盐或碳酸盐的无机材料的保存,如草木灰、骨骼矿物成分及贝壳等;但会导致有机成分保存状况极差,骨骼中几乎无法提取胶原蛋白或DNA。

二、石制品与动物骨骼

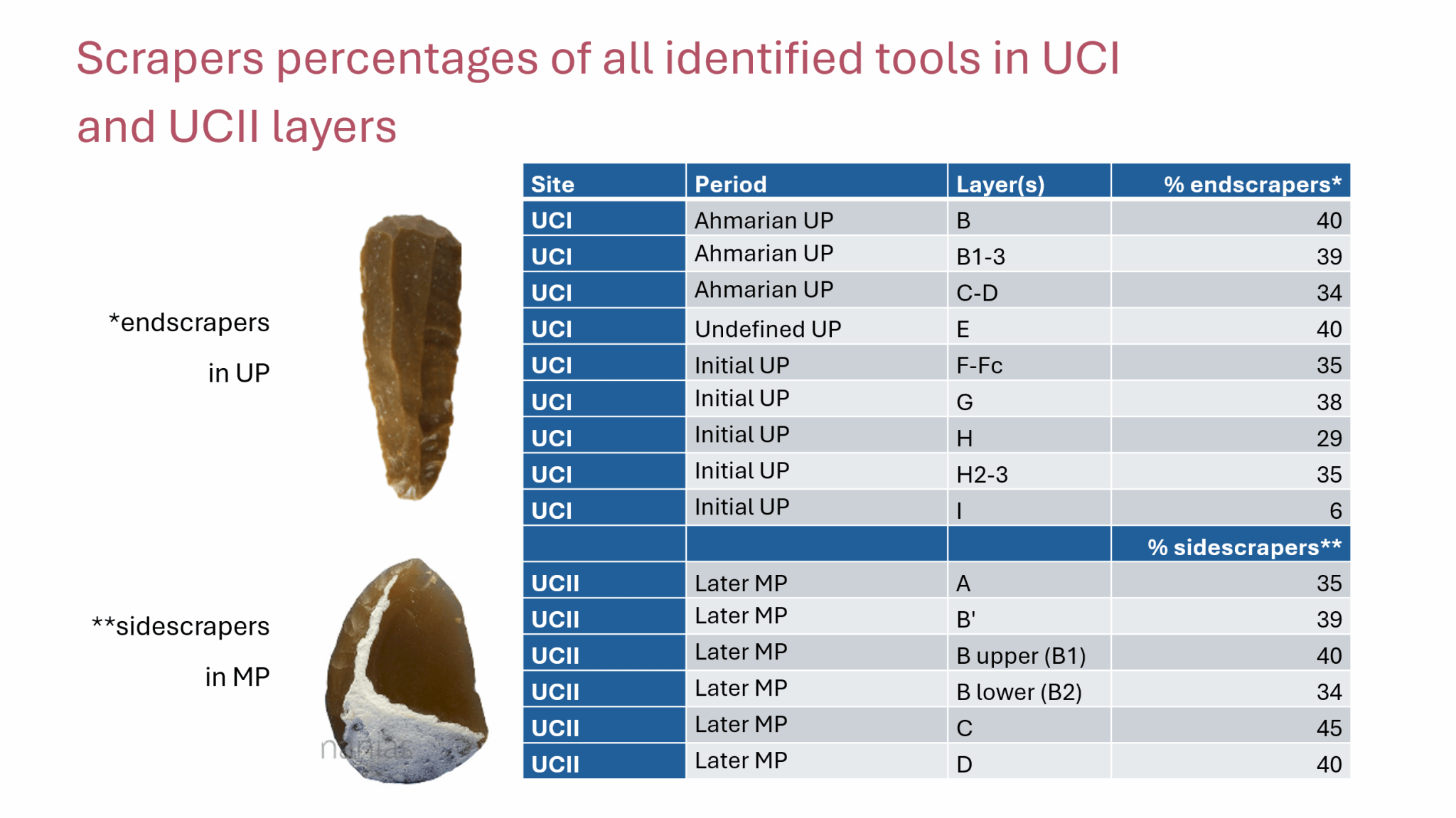

UCI出土了丰富的石叶技术产品,如石叶石核、尖状器、端刮器等。还发现有从外地搬运的由独特坚硬材料制成的磨石。装饰品在各个层位中持续出现,且古人类表现出了对特定贝类种属的偏好。随着时间的推移,装饰品种类更加多样化。在两个遗址的石器组合中,尤其值得注意的是刮削器,其在绝大多数地层单元中所占工具比例稳定在29%至40%之间,仅在UCI的旧石器时代晚期初段层位出现6%的异常低值。刮削器在工具中所占比例高且相对一致的这一现象值得注意。Kenneth Martinez Molina博士对UCI的刮削器进行了微痕分析,结果明确显示,这些刮削器的刃缘磨损多与处理兽皮相关,表明兽皮加工是此地一项持续且重要的活动。

UCI端刮器在UP层位的占比以及UCII边刮器在MP层位的占比

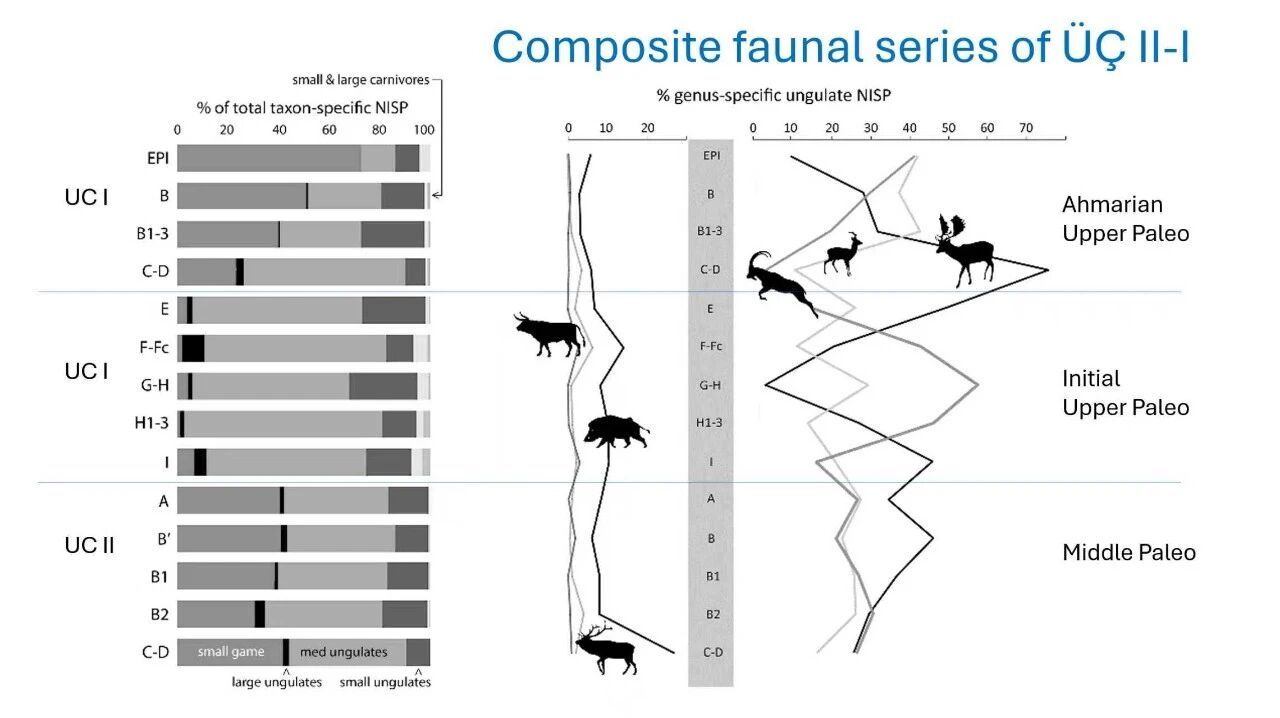

动物考古学分析表明,遗址居民的主要狩猎对象集中在六种大中型动物身上。其中,野山羊(Capra aegagrus)、狍(Capreolus capreolus)和黇鹿(Dama dama mesopotamica)是最为常见的中型猎物,而马鹿(Cervus elaphus)、野猪(Sus scrofa)和野原牛(Bos primigenius)等大型猎物则相对少见。自旧石器时代中期至旧石器时代晚期的阿赫马里安期,黇鹿与野山羊在数量上呈现出此消彼长的反比关系。此外,贝类在旧石器中期的食物来源中占据相当重要的地位,在旧石器时代晚期初段的重要程度有所下降,但到了阿赫马里安期又再度上升。Stiner教授对保存完好的动物骨骼表面切割痕迹进行了细致分析,通过观察切割痕的方向,她发现,在旧石器中期和晚期初段,与骨骼长轴平行的轴向切割痕迹比例相对较低;而到了阿赫马里安期,超过一半的切割痕为轴向,且多集中在近端肢骨,而近端肢骨轴向切割痕或刮削痕更多地与大块肌肉的剔取行为相关联,这些肉可能被屠宰、风干或熏制。在遗址中的阿赫马里安层位发现了灰烬堆积和可能用于熏制的燃烧特征,遗址内除了烹饪肉类外,也可能存在与加工兽皮相关的活动。

UCI和UCII遗址各层动物群组合

三、动物年龄结构与人类狩猎策略

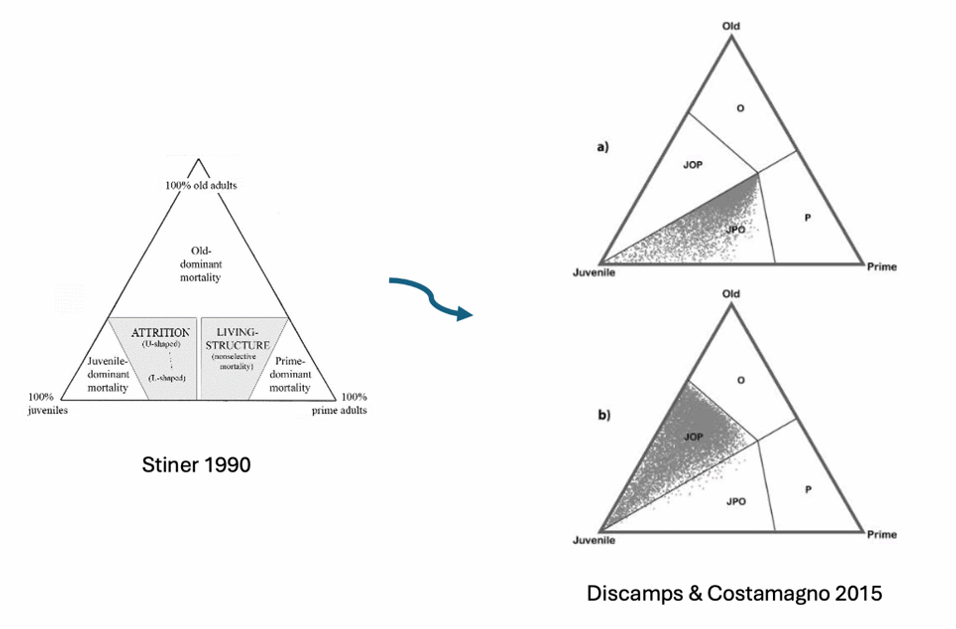

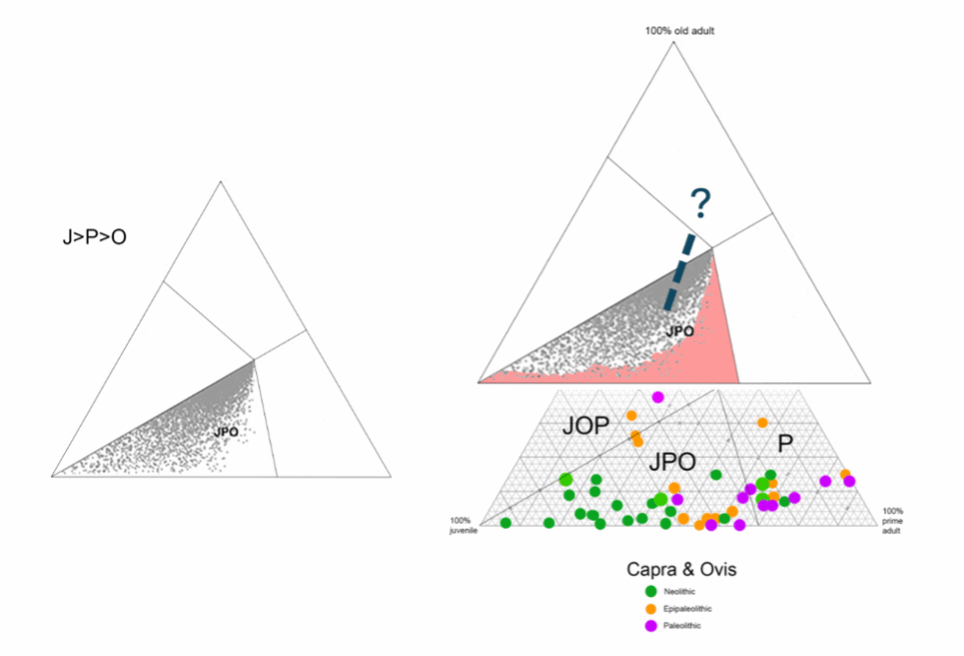

为了更深入理解古人的狩猎策略,Stiner教授创造性地引入了年龄结构模型进行分析。Stiner教授在1990年提出了一个三阶段年龄分类系统,即将动物个体划分为“幼年”、“壮年”和“老年”,分别对应未繁殖个体、繁殖活跃期个体和繁殖衰退期个体。通过将考古遗址中狩猎获得的动物年龄结构与现代自然种群的年龄结构进行对比,可以判断古人狩猎时是否存在对动物的年龄偏好。在最初的模型中,最关键的部分是"生存群体结构(living structure)区",该区代表了一个健康生存种群的年龄结构。如果人类采取非选择性狩猎策略,那么遗址中形成的动物死亡年龄结构应能反映出该地区动物种群的天然生存群体结构。所有其他区域代表定向偏差,即偏向老年个体、壮年个体或幼年个体。还有一个"损耗区",代表由意外、疾病、营养不良或大型食肉动物捕食导致死亡所显现的年龄结构。Discamps和 Costamagno通过对三个年龄组的丰度排序及计算机模拟划分出四个死亡年龄模式区。Stiner教授认为,改进后的模型虽然有助于区分不同年龄组的丰度排序,但却在“幼年-老年-成年(JPO)”这一区域模糊了先前模型中可区分的两种年龄模式,而许多考古遗址的动物遗存死亡年龄模式却恰好落在JPO这一区。对于乌卡吉兹利洞穴动物遗存来说同样如此,将死亡年龄结构落点于三角图中并对应出年龄组丰度无益于解读古人类的狩猎策略。要想解决这一问题,只能通过转向更为细节的分析层面,并且模型的好坏始终取决于用于构建它们的数据的质量。

三阶段动物年龄分类图以及四区域动物死亡年龄模式图

考古动物样本在四区域动物死亡年龄模式图中的落点

(大多数考古样本都会落入JPO区域,该区域对应的是生存群体结构区和以幼年个体为主的偏态分布)

四、关于狩猎目的的讨论

将年龄结构模型应用于Üçağızlı Caves的动物遗存分析后,得到了清晰的结论。对于野山羊和狍,其幼年个体在狩猎组合中的比例与自然种群预期并无显著偏差,即古人采取了“非选择性”狩猎策略,遇到什么就狩猎什么;但这两个物种的老年个体比例却显著偏低,几乎趋近于零,表明古人有意回避狩猎年老个体。然而,对于黇鹿,模式则截然不同,其幼年个体在组合中的比例显著高于自然预期,同时老年个体比例也极低。这说明古人在猎取黇鹿时,有明显的年龄选择偏好,专门选取亚成年个体(通常指5个月以上的个体,非新生儿)作为目标,这些个体能够提供鲜嫩的肉食,更为关键的是可以产出柔软优质的兽皮。

综合以上的证据, Stiner教授对古人的狩猎目的做出解释。她认为古人类猎取野山羊和狍主要是为了获取肉食,因此以数量最多、肉量丰富的壮年个体为主;而猎取黇鹿则兼具获取肉食和优质兽皮的双重目的,其中,幼崽的兽皮特别适宜制作贴身衣物等软质物品。Skandfer教授关于高纬度采集者的民族志研究也支持这一判断,采集者在加工兽皮时指出两个关键点,一是幼兽皮更薄更柔软,适合做衣服;二是由于兽皮质量受季节性寄生虫影响,所以夏末秋初是猎取优质兽皮的最佳时节。同时,由于面积更大的无瑕疵兽皮为制作服装提供了更多选择,因此猎人会以比新生儿大,但仍然年轻、皮软的亚成年幼崽为目标。北美一些驯鹿狩猎遗址中显示的高幼崽比例,也被解释为专门的“衣物更新”营地,这与Üçağızlı Caves的发现高度吻合。

尤为重要的是,这种针对特定物种、特定年龄等级的狩猎策略,以及与之紧密关联的、由稳定的刮削器比例和微痕证据所指示的兽皮加工活动,在旧石器时代中期和晚期于Üçağızlı Caves遗址持续存在。该现象表明,这种复杂的资源开发利用策略具有显著的文化连续性,并非是旧石器时代晚期才出现的“创新”行为。

总结来说,Üçağızlı Caves遗址为理解旧石器时代中晚期过渡阶段的人类行为提供了一个极为重要的个案。研究表明,该地区的史前猎人具备了高度的策略灵活性,其狩猎行为展现出了明确的物种选择性与年龄偏好。他们不仅为“肉”而猎,也为“皮”而猎,特别是对黇鹿幼崽兽皮资源的看重,揭示了其对资源深度利用的智慧。通过将石器功能分析、动物考古学年龄结构分析与民族学类比相结合,研究者成功地构建了古人类从“狩猎选择”到“资源处理利用”的行为链。

讲座结束后,在场的同学和老师们就如何区分动物少年个体与成年个体、置信区间在数据识别中的应用局限、如何解读遗址中人类活动痕迹的连续性、动物骨骼的切割方向、刮削器比例变化与动物数量波动的相关性、考古研究中的模型构建等问题进行了讨论。

参考文献:

[1] Kuhn, S. L., Stiner, M. C., et al. (2009). The early upper paleolithic occupations at Üçağızlı cave (Hatay, Turkey). Journal of Human Evolution, 56(2), 87-113.

[2]Stiner, M. C. (1990). The use of mortality patterns in archaeological studies of hominid predatory adaptations. Journal of Anthropological Archaeology, 9(4), 305-351.

[3]Worthey, K. B., Stiner, M. C., et al. (2022). Paleolithic human responses to changing aridity at Üçağızlı I cave, southern-coastal Turkey: Application of a novel carbon isotope-based method. Journal of Archaeological Method and Theory, 29(4), 1190-1228.