2025年10月25日,北京大学考古文博学院“宿白讲座”第五讲在北京大学考古楼A座101室举办,英国国家学术院院士、英国伦敦大学学院Stephen Shennan教授应邀作题为“大数据、人口动力学与史前迁徙:跨学科视角下的欧洲史前文明演进”的学术专题讲座。讲座由北京大学考古文博学院院长沈睿文主持。

Stephen Shennan教授主讲

一、考古“大数据”的内涵与研究范式

申南教授首先指出,考古学所称的“大数据”不同于计算机科学意义上的海量数据,而是指在宏观时间-空间尺度上整合多源异质的考古信息。其核心价值在于通过量化与标准化分析揭示长时段、跨区域的文化演化模式,并从宏观规律中识别“异常或例外”现象,以揭示社会变迁的深层动力。

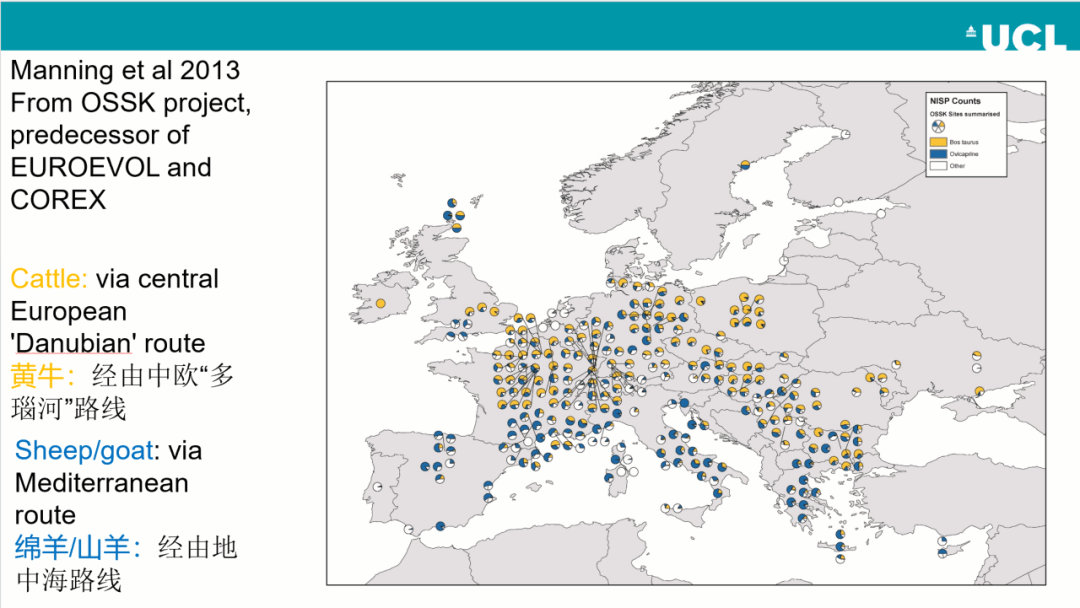

(一)单一类型(single-channel)数据的整合

以欧洲新石器时代动物考古资料为例,申南教授展示了单一类型数据在宏观研究中的应用。通过整合欧洲范围的动物遗存数据,研究揭示:地中海地区以绵羊、山羊为主;中北欧地区则以黄牛为主。而在苏格兰北部却呈现异常高比例的绵羊/山羊遗存,表明存在区域性特征或特殊生业模式。此外,申南教授还展示了基于28,000余条牛骨测量数据的体型演化分析。结果表明,约3000年间家牛平均体重下降三分之一,反映出畜牧策略与屠宰年龄结构的长期调整。此类研究说明,大尺度时空数据整合可揭示传统定性研究难以察觉的经济与文化转型趋势。

欧洲范围内动物遗存分布

(二)多类别协同(multi-channel)数据的整合

申南教授介绍了“欧洲乳糖耐受性演化”的多源数据研究案例。该研究整合6610条脂肪残留物、50万例现代DNA、674例古DNA、超百万件动物标本与11万余条碳十四测年数据,揭示了乳糖耐受基因扩散与乳制品经济兴起之间的关联。这类跨学科整合具有重大潜力,但仍面临合作协调、数据标准化、以及数据共享等挑战。

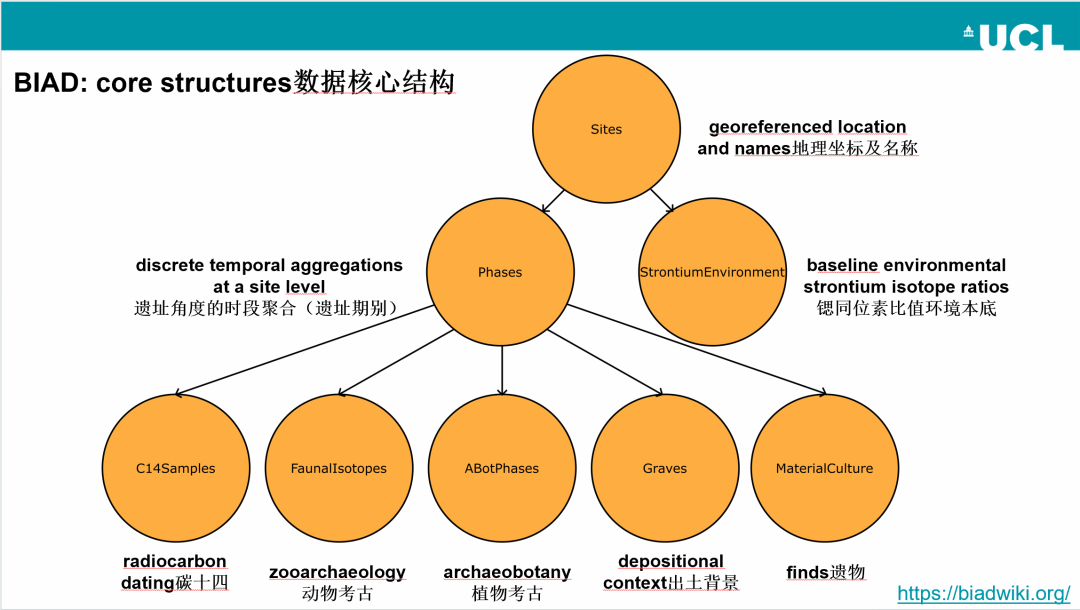

二、COREX项目与BIAD数据库

申南教授介绍了其主持的COREX(From Correlations to Explanations)项目。该项目旨在解释公元前6000年至前500年间欧洲地区文化与遗传多样性的形成过程,核心问题包括:考古记录与基因流动之间的对应关系;区域人口密度变化是否引发外来迁徙;基因、环境与社会适应策略的交互作用;古DNA所揭示的垂直文化传递的重要性。

项目核心BIAD(Big Interdisciplinary Archaeological Database)作为关系型数据库,通过分层结构关联植物考古、动物考古、年代学、墓葬、同位素、古DNA与物质文化等数据,实现多维度互联。该数据库具有高度可扩展性,可随新研究成果的发表实现实时更新与整合。BIAD通过Item ID和CitationID精确对应样品来源、文献引用等数据,实现可追溯的数据整合模式。

BIAD核心数据结构

三、史前人口动力学:理论与方法

申南教授指出,史前人口学研究是目前考古大数据最成功的方向之一。人口规模与结构是文化变迁的关键变量,并且深刻影响基因流动、社会变革、文化复杂性、技术创新、适应性、环境影响及社会韧性等核心议题。人口在人类社会中既充当变迁的推动力量,也常是这些变迁的结果与反映。

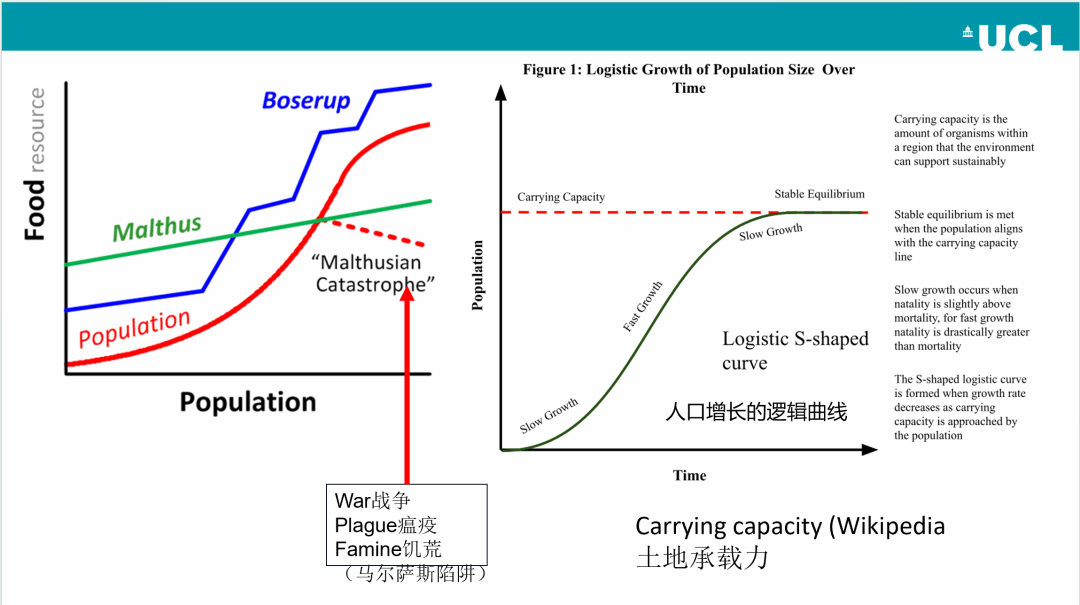

(一)人口理论的比较与适应性视角

申南教授回顾了两大经典人口理论:

马尔萨斯模型:人口增长遵循指数规律,而粮食与其他资源的增长则呈线性规律。当人口规模超出粮食供给与资源承载时,社会将不可避免地面临危机与衰退;

波塞拉普模型:人口增长会驱动农业技术革新与生产方式的变革。当社会接近资源承载临界点时,创新便会促使生产力再度提升,形成新的平衡。

申南教授指出,史前人口反映了适应性策略——增长代表生业体系成功,下降则意味着生态或社会失衡。现代人口统计数据表明,全球人口在过去两个世纪持续上升,更符合波塞拉普式的创新驱动模型。

马尔萨斯与波塞拉普模型对比

(二)阐释史前人口变动的研究路径

过去考古学界认为史前人口变化缓慢且难以可靠重建,因而缺乏研究价值;但随着数据积累和方法革新,这一局面正在改变。将研究尺度从宏观转向具体区域,并结合多类型考古数据,可以更精确地揭示人口波动,为史前人口动力学开辟了新的研究路径。

以下是几种常见的人口指标:

墓群年龄结构:对欧洲新石器时代墓地年龄结构分析的案例表明,在农业出现并逐渐普及之后,青少年墓葬的比例显著上升,表明生育率提高、人口规模随之增长,呈现出人口增减与年龄结构变动的密切关系。其他独立研究也表明,农业兴起与传播是一种提升种群繁殖率的行为策略。

遗址数量:申南教授介绍了利用不同遗址类型的数量分布揭示人口动态的案例。然而,遗址数量受文化分期与年代不确定性影响,难以直接代表人口规模。虽然其变化趋势与人口波动部分吻合,但需结合其他数据加以校正,方能获得可信的解释。

基因组学:近年来许多学者开始尝试通过基因组学数据估算史前种群规模。这是一种极具创新性的探索方向,为估算特定遗址或区域的人口波动提供了新的可能。

四、基于碳十四测年数据的人口重建

(一)SPD曲线

申南教授重点讲解以碳十四测年重建人口规模的方法,该方法已成为目前最常用、最具代表性的人口指标之一。其核心技术是SPD(Summed Probability Distribution),也就是人类活动强度与可测样品数量之间存在正相关关系——人口规模越大,人类活动越频繁,留存的可测碳样也越多。对不同年代测年概率进行校正并求和,可以绘制人口波动曲线。同时,为防止过度解读,需通过模型检验(model testing)评估偏离是否具有统计意义。通过与指数增长基线模型进行对比,可以识别出人口增长或衰退的显著偏离,从而揭示真实的人口波动。

在拥有高分辨率数据的区域案例中,SPD曲线往往能够呈现“兴衰(boom - bust)”周期,这种区域性人口的动态变化可以提供当地社会经济体系兴衰的尺度。其中,人口衰退阶段通常与环境恶化或社会危机时期相吻合。在分析过程中,要警惕不同遗址测年数量差异会导致“过度采样”,造成曲线虚假峰值。通过测年数据较多遗址的各年代区间进行下采样和标准化处理,可有效消除样本分布不均带来的偏差,使人口趋势更接近真实情况。

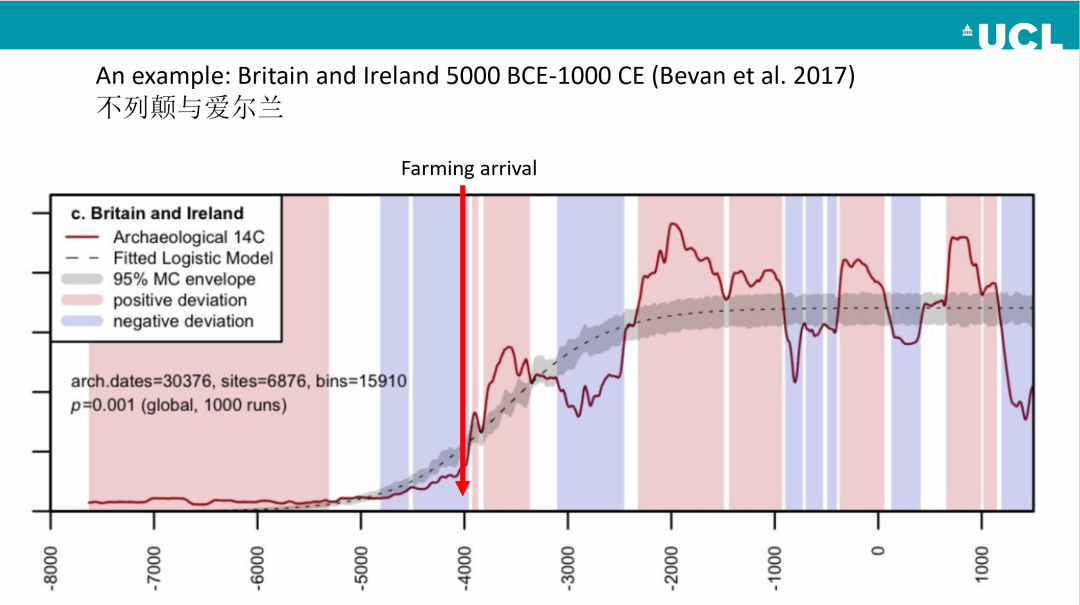

在不列颠与爱尔兰的案例中,研究者利用R-Carbon包进行分析,建立区域尺度的人口动态模型。假设当地人口变化遵循逻辑函数增长模型,约公元前4000年农业传入不久,该地区的人口出现了显著的增长,但这种增长并非一直持续,而是很快出现回落。人口曲线因此呈现出“兴衰”的周期性循环。

不列颠与爱尔兰地区SPD曲线

(二)交叉验证

申南教授强调,在利用SPD曲线研究人口动态时,必须与其他独立的环境与生态证据进行对比分析,避免单一数据源可能带来的误导性结论。

孢粉分析:孢粉分析是最具可比性的辅助指标之一。通过对孢粉序列中树木与草本植物比例的长期变化进行分析,可以重建森林开垦与土地利用率随时间的变化情况,从而评估人类活动与环境指标的耦合关系。英国的研究显示,人口增长与森林减少、开放草地的增加高度同步,说明两者存在因果关联。

植物考古:除了孢粉记录外,直接反映农业活动强度的证据也具有重要参考价值。以英国地区为例,研究者收集了来自不同遗址的植物考古数据,并对其中谷物的测年数据进行了概率统计分析。结果显示,这些谷物的出现频率呈现出明显的阶段性变化,与同一区域的SPD曲线所揭示的人口波动高度一致,人口增长与农业生产强度之间存在密切的反馈关系。

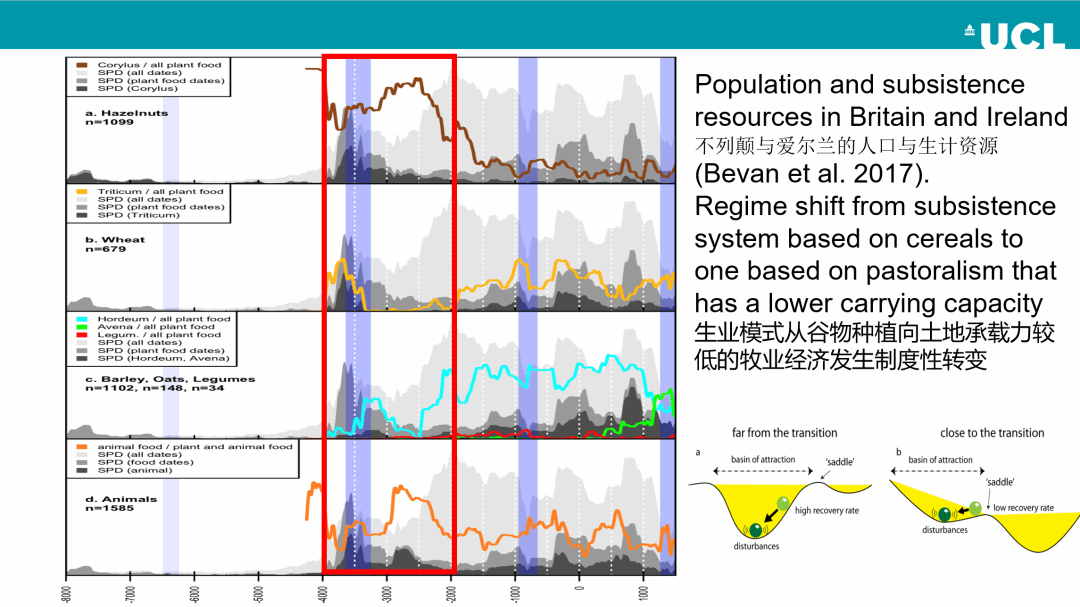

气候变化:气候变化是驱动史前社会经济转型的关键外部因素。在不列颠与爱尔兰地区,随着气温持续下降,原有以小麦为核心的农业体系受到破坏,耐寒性更强的大麦逐渐成为主要作物。与此同时,动物类食物的比例上升,畜牧业的重要性增强,生业策略出现了以谷物种植向畜牧经济的结构性转型。这一过程是一次深层的“制度性转变(regime shift)”:社会由高承载、稳定的农耕系统转向低承载、脆弱的牧业系统。申南教授强调这种转变具有渐进性,随着气候变化与生态压力累积原有的生业模式的稳定性逐渐下降,这时即使受到轻微扰动就可能触发社会经济结构的不可逆转转型。

生业转型和制度性转变

五、人口波动与古DNA:迁徙与基因流动

那么人口波动是如何与古DNA所揭示的迁徙与基因流动事件相对应的呢?申南教授以欧洲史前两种最具代表性的文化——线纹陶文化(Cored Ware Complex)与钟形杯文化(Bell Beaker Culture)——为例,阐释了考古学与遗传学证据结合的分析路径。

二者的广泛传播长期以来被视为史前欧洲人口史上的关键难题——它们究竟代表了文化传播的结果,还是人口迁徙与基因流动的直接体现?通过古 DNA 的研究,学界得以在遗传层面验证这些文化扩散背后的人口替换与交流模式,为理解史前欧洲的人口变动机制提供了新的视角。

英国地区:研究表明,英国在新石器时代晚期人口已经处于低位,约公元前2400年随着钟形杯文化的传入,人口迅速增加,并出现剧烈的遗传结构转变。本地农业人群的基因型迅速衰退,被来自欧洲大陆的新移民所取代,显示出在数个世纪内完成的显著人口替代过程。

丹麦地区:研究表明,约公元前4000年前农业首次传入丹麦,狩猎采集者被农耕人群取代,标志着重大的人口与生业转型。孢粉分析显示农业活动导致森林大规模开垦、草地扩张,随后出现短暂的次生林恢复期,可能提示农业体系曾经历衰退。至约公元前2800年前后,来自欧亚草原的新移民进入,该阶段出现线纹陶文化的传播,草原基因成分与本地基因融合,形成新的遗传与文化格局。

斯堪的纳维亚地区:斯堪的纳维亚地区的人口动态与丹麦相似。约公元前4000年前,农业传播带来人口增长与漏斗杯文化的形成;随后的衰退期显示社会可能经历生态或经济危机。约公元前2800年前后草原人群基因的进入,与线纹陶文化扩散同步,推动人口再度增长与文化重组。申南教授指出,这种“衰退—再生”的模式表明,外来迁徙常成为社会创新与文化重组的触发机制。

捷克地区:捷克地区的农业起源于公元前5500年左右,伴随安纳托利亚农耕人群基因的输入。此后多次经历人口波动与文化更新,显示了漏斗杯文化的出现和西欧狩猎采集人群基因的回流。约公元前3000年,草原人群基因的进入与线纹陶文化同步出现,反映出人口迁徙与文化更替交替作用的周期性过程。

申南教授指出,研究的核心在于揭示史前社会人口的“兴衰”周期及其与基因流动、人群迁徙之间的关系。他强调,仅描绘人口曲线的变化不足以解释社会演化,关键在于理解其背后的机制。以英国为例,早期人口衰退体现了典型的马尔萨斯式危机,而随后的增长则源于外来迁徙带来的技术创新,突破了资源限制。正如古DNA证据所揭示的,这些创新是由外部引入的,而不是内生的。

六、人口循环周期与空间传播的案例分析

(一)德克萨斯中部:人口“兴衰”循环与创新极限

申南教授介绍了德克萨斯中部距今约12,500年至250年的长期人口变化模型。研究将史前社会的发展划分为“扩张—强化—衰退”的三阶段循环:扩张期人口快速增长,资源利用率提升;强化期通过提升单位面积的能量产出实现资源集约化;衰退期当可利用资源耗尽、劳动负担超过维持上限后,社会系统陷入崩溃。这一模型揭示了史前社会发展的周期性规律:每一次人口扩张都依赖技术创新,但当创新潜力被耗尽、劳动负担达到极限时,仍会不可避免的导致新的衰退。

(二)北美西部:农业传播与空间分布

在另一项研究中,申南教授介绍了基于 IFD(理想自由分布模型)的农业传播案例,分析北美西部大盆地与科罗拉多高原的考古与生态数据。研究发现:两区环境差异显著,高原湿度高、土壤肥沃,更适宜农业,盆地则干旱贫瘠;假设农业人群迁入后,首先占据生态最优的核心区,随后随着人口压力增加逐步向边缘区扩散。考古证据显示,农业活动在科罗拉多高原出现时间更早,且核心区人口密度长期高于边缘区,后者仅在核心区资源趋于饱和后才出现定居迹象。这一研究验证了农业传播的空间逻辑。

七、结语:大数据、碳十四数据与考古学的未来

在讲座的最后,申南教授再次强调考古大数据就是通过在宏观尺度上整合多源异质数据,来识别人类社会的历史规律。要充分发挥多源数据的效用,通过关系型数据库进行整合。在现阶段,考古大数据方法最成熟的领域是碳十四测年数据库的构建。利用碳十四数据作为人口指标来分析人口波动,不仅为理解史前社会的人口动态与经济结构开辟了新路径,也为验证人口理论、适应策略与基因流动之间的关系提供了量化基础。申南教授总结指出,考古大数据已成为一种成功的研究范式,因为这种新型的、更为严格方法可以对有关古代社会的各类假说进行检验,拓展了考古学研究的边界。

沈睿文院长向申南教授颁发“宿白讲座”证书