2025年11月3日,北京大学考古文博学院“宿白讲座”第六讲在北京大学考古文博学院红五楼5201室举办,英国国家学术院院士、英国伦敦大学学院Stephen Shennan教授应邀作题为“文化演进与古DNA:我们如何超越传统的文化史研究?”的学术专题讲座。讲座由南方科技大学唐际根教授主持,北京大学考古文博学院秦岭副教授翻译。

一、文化史的回顾

申南教授首先回溯了“文化史”(culture history)在欧洲考古学中的兴衰与再度流行。其理论源流可追至20世纪初,德国学者柯辛纳(Gustaf Kossina)提出以考古学文化解释区域与族群的框架,但他试图运用这种方法将种族、地域以及印欧人起源进行简单对应,为法西斯纳粹服务。随后戈登·柴尔德在不同语境下重新运用并发展了这一概念,将反复共同出现的、特定类型的遗存(陶器、工具、装饰品、葬仪和房屋形态等)组合称为“文化群组”(cultural group)或一种“文化”(culture),将此类复合体称为“一个族群”(people)的物质文化表现形式。申南教授指出,尽管文化史研究方法在西方考古学科发展中,作为理论一度式微,但在实践层面上“从未真正消失”,长期作为考古学研究组织材料的基本框架而存在。但欧洲学界长期存在不知如何有效利用文化史的困境。为此,他引述戴维·克拉克《分析考古学》(1968)的系统论与“多特征(polythetic)”观点:文化实体不是由某一固定要素定义,而是由一组可组合的多元属性界定。由此可以解释文化现象既可“分化”(由单一文化系分出多个亚系),亦可“融合”(不同来源的属性重新组合成新的整体)。并以北欧绳纹陶/战斧文化为例展示了文化的分化、融合与“结晶”成形机制。

文化群组内器物类型的定向关联

二、古DNA革命与文化史的回归

1. “解构”主张

首批完整基因组古DNA结果的问世,使文化史和考古学文化作为实体的研究重新受到关注。古DNA分析结果与文化史之间的关联立即在欧洲考古学界引发争议。部分研究结果似乎支持了经典文化史的某些主张,即考古学文化可与生物种群或族群相互对应,例如Marija Gimbutas的“坟冢假说Kurgan hypothesis”。此类把特定的物质文化组合与某一“族群”或“人群移动”简单等同,既会导致学术上的过度推断,也容易在当代社会语境中被赋予值得商榷的政治含义。针对当前学界将古DNA与考古学文化直接相互对应的现象,申南教授主张应首先采取“解构(unlink)”的态度,在分析之初将二者分离,避免以一对一的预设进入讨论;至于二者是否、以及如何被重新连接,应在后续以文化传承机制为中心的分析中再行论证。此外,还有学者主张完全以忽略考古学信息的生物分类体系来描述遗传模式,但该观点回避了这一争议的本质过程:在何种社会学习与传递机制下,基因与文化模式在某些情形会趋同,而在另一些情形又会相悖。因此,申南教授以“解构”为起点,将人口遗传史与物质文化史区分开,从信息传递与文化演化机制出发,解释文化与基因的对齐或错配现象。

2. 理论框架

一是要形成群体思维(population thinking),重视文化实践在学习与传承中产生的变异。传统的“类型学思维”(typological idealisation)试图寻找固定的理想类型,而群体思维关注的是在群体内的实际变异,以及这种变异随时间累积的过程。

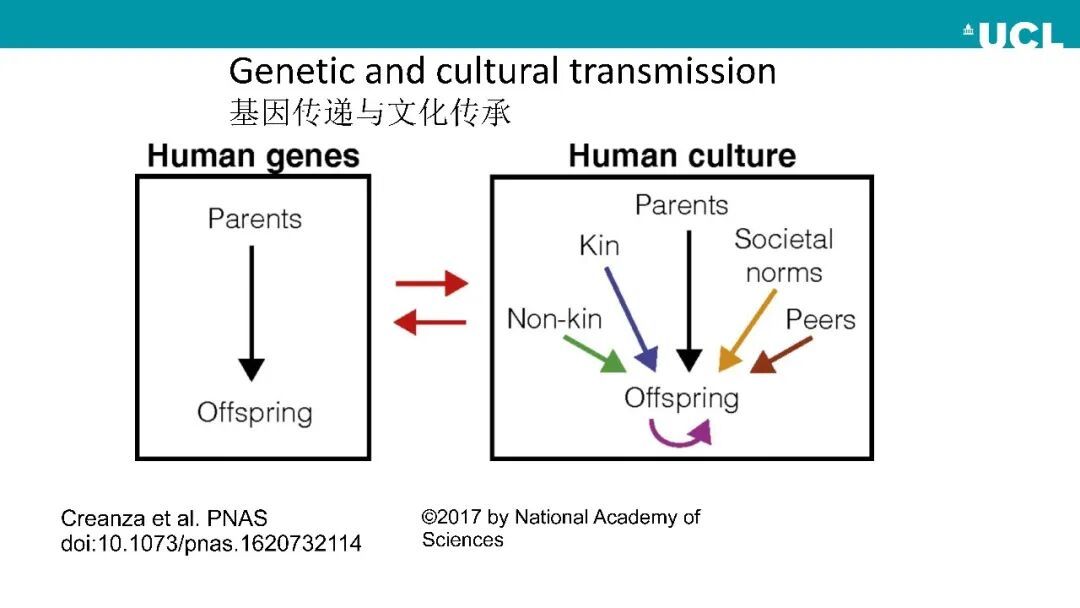

二是需要将文化模式与基因模式都视为“信息传递(transmission)”的结果,都遵循“带变异的传承(descent with modification)”。申南教授对文化变异传承的过程、来源和机制分别进行了深入阐述:

在过程上:首先是生成变异;然后是在时间中传递变异,建立祖先—后代的传承链;三是对变异进行“排序/筛选”,一些变体因选择或偏好而频率上升,另一些下降甚至消失。

在来源上:可分为发明(创新或重组,把已有要素以新方式组合)、试验/试错和拷贝误差三类。

在传播路径上:有垂直传递(Vertical,父母—子代)、水平传递(Horizontal,同辈/无亲缘个体之间)、一对多(One—to—Many,师傅/教师→学徒/班级)和多对一(Many—to—One,社会多方→个体)。

在特征的保留与扩散机制上:可分为自然选择和文化选择。前者具体表现为传承的文化属性会提高携带者的生存与抚育后代的成功率,因此其频率随时间上升。例如农业通常带来更高的人口增长,但只有当耕作知识被持续教给下一代并被反复实践,这个“更多孩子—更多知识传授—更多农民—更多耕作”的反馈回路才成立。后者的形式更为丰富,如“结果偏好”会使效率更高、风险更小的技术在时间的筛选中胜出并成为主流;“内容偏好”会让极具记忆点的某些叙事更易被学习与转述,因而长久流传;“从众偏好”使个体复制大多数人的做法;“叛逆偏好”促使少数人刻意选择与众不同;“声望偏好”引导人们向被视为有地位者学习;“成功偏好”则推动人们模仿被认定为成功者的行为。

基因传递与文化传承路径对比

正因为这些力量同时作用,文化的传承与筛选呈现非线性的多元动态,这与基因主要沿亲代—子代单一路径传递的情形截然不同,也因此解释了为什么在某些情境下文化与基因的历史会一致,而在另一些情境下则会逐渐偏离。

3. 无偏好传递的中性模型

要分析和检验上述不同机制对特定文化传递过程的作用,需要首先建立中性模型进行评估。相对中立的无偏好传递(unbiased transmission),即一个特征不受偏好影响随机产生,并在文化发展中得以延续。以陶器举例,某类陶器纹饰占比为 10%,在其他条件相同的情况下,下一代学习并沿用该纹饰的概率也约为 10%。但在真实人群中,抽样误差会带来“随机漂变”,同时创新会不断引入新变体,从而使实际频率偏离期望值。基于文化传递的无偏好假设,倘若给定有效种群规模与创新率,就可以对多样性、频率分布及其他统计量做出可检验的预测,来判断文化延续过程的实际模式。该中性模型示例如下:

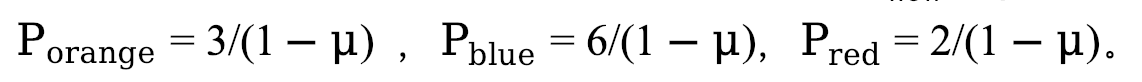

以 t₁ 时间点的真实频率作为初始值,按照设定的传递机制(无偏好传递+一定创新率)逐步生成到 t₂ 时间点的新频率组合,得到模型对 t₂ 的期望,再与考古材料在 t₂ 时间点的实测分布比较,评估该机制产生 t₂ 时间点观测数据的概率,即与考古学实际数据相符合的可能性。若一个小群体中共有 11 个个体/特征,其中橙色 3、蓝色 6、红色 2,则在一代传递中,若新个体/特征出现的概率为 ,则橙、蓝、红被复制的概率分别为

,则橙、蓝、红被复制的概率分别为

这一模型的检验以德国Merzbach遗址线纹陶组合为例,将纹饰分型并追踪各型在时间序列中的频率变化,以此来考察其是否与随机漂变的中立传递模式相符。其中,文化特征分析采用“两维框架”:横轴为学习强度(个体—社会)J,个体从众倾向越强,J值越高;纵轴为信息透明度β(显见—不显见),信息越显见,个体对选择差异的敏感度越强,β值越高。从众学习通常表现为J高、β低;随机复制因此落在J=1、β=0的区域。该遗址线纹陶纹饰数据的实测点与基于大量模拟的估计点距离相近,均落于随机复制(random copying,J=1,β=0)范围内,表明纹饰的变化基本是随机复制上一代人的结果。这也进一步表明,文化实践的频率变化往往难以与基因频率的变化对应,二者不宜简单类比。

中性模型案例研究

三、作为文化“包”(package)的文化传统

对文化本体的认识存在四种理论可能:

第一,将文化视为彼此隔离且内部高度整合的“物种”,这是传统文化史学的基本观点;

第二,把文化看作由大量转瞬即逝、不断更替的流行要素所构成的集合;

第三,把文化视为层级整合系统,内部存在相对稳定的独特核心传统,同时边缘易受跨文化传播影响;

第四,文化是由各自具有独立演化历史的单元所构成的组合,即文化“包”。

针对文化“包”这一理论,申南以非洲陶器滚印(roulette)装饰的地理分布图为例,指出这类装饰的空间分布主要由地理接触网络等“浅层互动”决定,并被互无亲缘关系的人群采纳,其边界本质上是互动边界,因此相似装饰并不必然意味着共同血缘或深层文化同源。与之相对,陶器成形技术(如盘筑、拉坯、模制等)则体现出另一种文化“包”:其分布与非洲语系及其分支高度相关,因为成形技术与语言同样往往经由亲缘关系传授。由此可见,装饰与成形技术属于不同的文化“包”,各自的传承机制受不同的因素影响。

基于这些观察,申南教授提出以下启示:没有理由假定影响日用陶器风格传播的因素,会与影响某一社区丧葬习俗的因素相同;也不应预设文化不同领域的创新速率一致,某些单元可能快速更替,另一些则长期稳定;可以借助文化演化的量化工具,识别与检验不同领域的传承结果及其影响因素(如前述 Merzbach 陶器组合的案例),再进一步评估这些因素与基因传递之间的关系。

四、建模与检验:文化属性与基因溯源

1. 距离隔离效应与零假设模型

申南教授首先介绍了托布勒地理学第一定律:万物皆相连,但邻近者关联更加密切。其机制之一是“距离隔离效应”:地理位置越近的群体,互动会越频繁,往往在基因与文化上更相似。此外,考古研究还必须加入时间维度,被更长时间间隔分开的群体,更可能因独立演化与文化发展而分化,因此文化传承本质上取决于时空中的互动模式。距离隔离效应的强度往往与人群流动性强度密切相关。申南教授展示了基于古DNA的流动性重建:以500年为窗口,使用白线将绿色个体采样点与历史上具有“最高遗传相似度”的位置相连,作为不同阶段的迁移向量。结果显示,公元前6000–3500年总体移动距离较短;而公元前3000–2000年,随着草原人群影响增强,出现跨欧长程连通,远距离相似性显著提高。

基于古DNA的人群流动性重建

在此基础上,团队提出零假设:时空距离足以解释文化数据的变异。针对这一零假设,研究选取中欧新石器361个遗址期段,分别构建陶器和饰品两套跨文化分布、以属性提取的数据。随后考察:这些模式是否仅由地理与时间驱动,还是反映了人群结构的作用?曼特尔检验表明:仅控制时间或空间位置时,解释力有限;而将“文化归属”纳入后,模型显著改进。以陶器为例,加入文化归属,并控制空间与时间后,拟合度明显提高(R²=0.073、p=0.001)。与此不同的是,饰品在“空间+时间”下也表现出一定解释力(R²=0.057,p=0.001)。进一步的针对文化群组的分化程度分析(Φst)显示,陶器Φst=0.134(p<0.001)、饰品Φst=0.109(p<0.001),证明两类材料都存在显著的群体分化。陶器的相关数据表明文化传递中存在一定“同质性偏好”,人群更倾向于与相似者互动。然而饰品则呈现出不同的变异模式,提示它可能属于独立的“文化包”,受另一套传承机制影响。

申南教授强调,之所以能做上述检验,是因为该案例对陶器与饰品采用了独立的“去文化标签”的属性化描述;而大量考古材料常以“本质类型”或考古学文化特定术语(如“钟形杯”)记录,预设了文化史框架,导致不同类别材料之间难以进行可比的量化分析,也难以与古基因组数据关联以评估二者是否呈现平行的“垂直”传承。因此,要判断文化特征与基因之间何时同轨、何时背离,首先需要以可比、可度量的方式记录文化属性,而不是先给它套上现成的文化标签。

2. BIAD墓葬数据的基因—文化关联分析

随后,申南教授以BIAD墓葬数据研究为例,进一步深度阐释如何进行基因和文化的关联分析。首先进行将考古数据与已发表的古DNA数据相关联,重点关注葬式和头向。为实现在个体层面把基因变量与葬俗变量一一对应,研究将能够直接匹配的样本与其发表论文中的 aDNA 结果绑定;对于无直接祖源估计的个体,则依据克里金法构建的祖源时空曲面进行就近插补:以100 年为时间区间,在350 公里半径、300 年时间窗内选取最多 4 个最近邻个体,取其祖源比例的平均值作为该样本的估计。

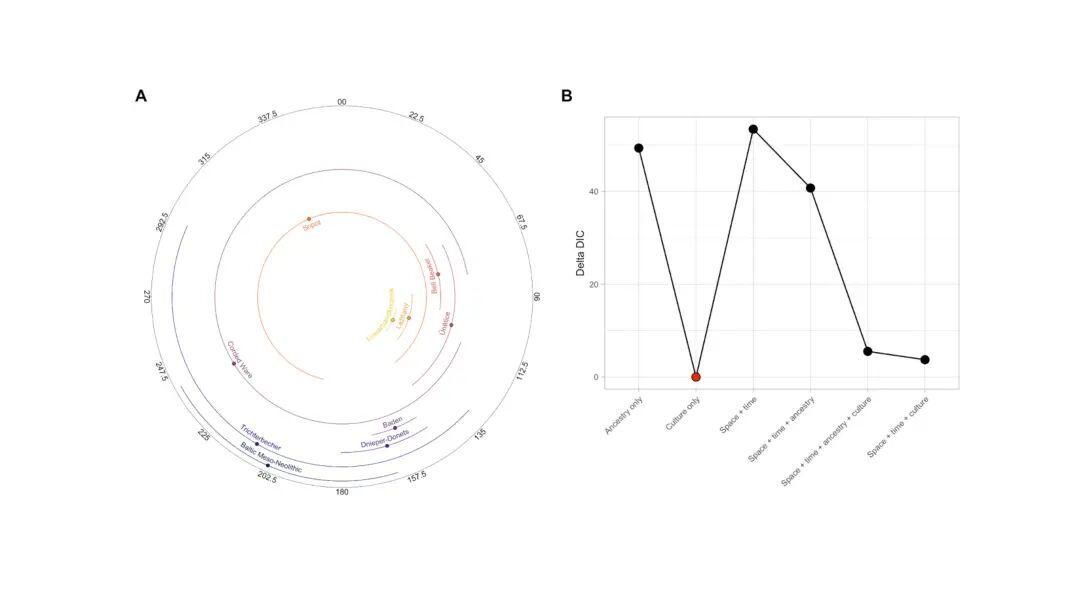

对于葬式的分析可分为三步:第一步为探索性数据分析,多重对应分析(MCA)和集合图(upset plot)显示左侧屈肢葬、右侧屈肢葬与仰身直肢葬为最常见类型。第二步为聚焦左侧屈肢葬,建模以解释其空间分布模式。研究首先建立“时空零模型”(LHS crouched ~ time+latitude+longitude),以时间和空间作为基线,再逐步引入协变量评估增量解释力,包括流动性和四类祖源成分(WHG—西欧狩猎采集者、EHG—东欧狩猎采集者、LVN—黎凡特/安纳托利亚农业人群,以及 IRN—伊朗新石器人群)。使用WAIC和DIC两种不同的模型进行比较,同时检查各协变量的后验影响分布。建模结果显示,左侧屈肢葬的时空分布无法仅由距离隔离(即零模型)解释,在所有协变量组合中,仅含黎凡特/安纳托利亚农业人群祖源成分的模型取得最佳拟合,相比之下流动性效应并不显著。对于右侧屈肢葬和仰身直肢葬,暂无明确优胜模型。

左侧屈肢葬的拟合结果

在头向部分,研究采用贝叶斯圆形回归,检测墓葬朝向与安纳托利亚农人祖源比例的关联强度,同时揭示多个考古学文化群体具有各自偏好的头向区间。本次采取从完整模型(Angles ~ 1 + CHG + EHG + LVN + Latitude + Longitude + Age + Culture,其中CHG为高加索狩猎采集人群)中初步剔除协变量的方法来甄别最优拟合模型,结果显示解释头向的最佳模型为“仅含文化变量”,加入祖源或流动性并不会优化拟合结果,而考古学文化归属本身即头向的最佳预测指标。这表明墓葬头向的规范或传统很可能通过从众偏好(conformist)在文化内传递,从而由文化边界出发,形成一定的时空范围。

墓葬头向的拟合结果

五、从解构到再连接:方法论总结

在讲座的最后,申南教授进行了方法论总结。基因—文化的关联应当是分析结束后的结果,而不是研究的出发假设。遗传结构并不能简单代表文化身份,文化特征的形成与扩散受多种机制驱动,与基因祖源并不存在简单对应关系。不同的文化包具有不同的传承途径是普遍规律,遗传线索与某一文化要素的对应,不代表其他要素也与此保持一致,不同文化要素应当分别建模、分别验证,不可沿用同一套机制假设。传统类型学的描述方法不利于跨出考古学文化边界探索二者的关联模式,应在属性层面进行编码和比较,以供进一步跨领域量化分析。文化特征形成机制的建模可从仅纳入时空距离区隔的中性模型入手,当中性模型解释力不足时,再逐步引入文化归属、遗传祖源、人群流动性等协变量,并采用WAIC/DIC等指标比较模型优劣。