2025年4月25日上午,北京大学考古文博学院研究生课程《考古学研究》系列讲座春季学期第六讲《从“鍮石”到黄铜—中国古代黄铜技术本土化进程研究》在考古楼A座101室举行,由北京大学考古文博学院崔剑锋教授主讲。

一、黄铜冶铸技术简史

(一)定义

黄铜是铜和锌的合金,是最早为人类利用的铜合金之一,也是现代社会应用最广泛的铜合金类型之一。黄铜的外观色随锌含量的增加由金黄转为银白,物化性能与青铜相似,因而常作为青铜的替代材料使用。

(二)黄铜冶炼技术的起源与发展

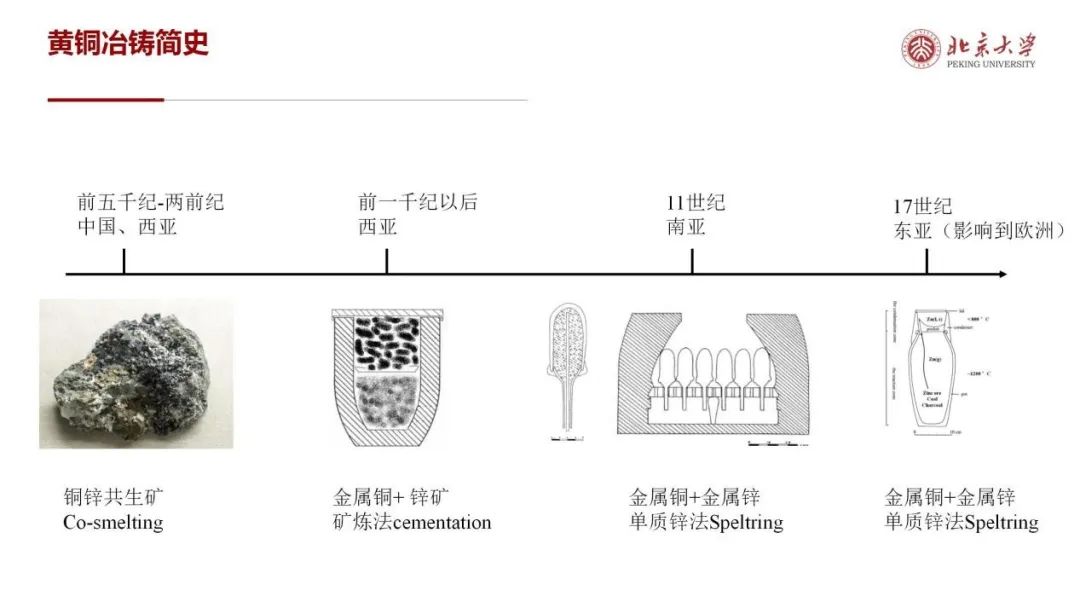

古代冶炼黄铜的方法主要有锌化法和矿炼法两种。锌化法(speltering)是指使用金属铜和金属锌直接配制黄铜,矿炼法(cementation)则是通过直接混合锌矿石与金属铜冶炼黄铜(图一)。但由于锌的化学性质十分活泼,且沸点低(907℃左右),在冶炼过程中极易挥发,导致锌作为一种金属单质出现的时代很晚,由此锌化法也很晚才出现。在炼锌技术出现之前,矿炼法(cementation)是古代生产黄铜的最主要方法,这种方法也是古代生产黄铜的最主要方法,生产出来的黄铜被称作“矿炼黄铜”。

图一 黄铜冶铸简史

西亚是黄铜冶炼技术的发源地。公元前二千纪中叶起,西亚地区已经陆续出现若干自发性黄铜冶炼活动。公元前一千纪以后,使用矿炼法生产黄铜的技术在西亚和环地中海地区基本成熟。公元前1世纪起,以奥古斯都颁布黄铜铸币政令为标志,黄铜生产在西方达到高峰,广泛应用于罗马铸币、日用器、装饰品、军器装备、雕像等领域。随着帝国版图扩张,黄铜器物和冶炼技术向欧亚各文化区传播。

从矿炼法向锌化法的过渡以炼锌术的出现为前提。9-11世纪,印度发明“上火下凝”式炼锌术。至迟16世纪,中国发展出“上火下凝”式炼锌术。印、中向西方市场大量输出金属锌,直接催生了19世纪炼锌术在欧洲的出现。炼锌术使得使用金属锌直接配制黄铜成为可能,推动黄铜冶炼技术从矿炼法向锌化法的转型。

(三)黄铜及其生产技术-中西方交流的鲜活例证

我国黄铜冶铸史根据冶炼技术的阶段特征,可以总结为四个时期,即史前早期黄铜、汉唐时期的外来黄铜、宋至明的本土矿炼黄铜和明清的本土锌化黄铜。这是目前黄铜研究领域的基本认识。可以认为从黄铜实物到技术的输入体现了是中西方古代物质文化交流的鲜活例证!

二、史前早期黄铜

(一)考古发现

迄今为止,在姜寨仰韶文化一期遗址(4700~4000BC)、胶县三里河龙山文化遗址、渭南北刘仰韶文化遗址(3000BC)、绛县周家庄龙山时期遗址(2500~2100BC)等地均发现了若干黄铜器物。这些早期黄铜器通常是铜锥、铜笄等装饰品或小型工具,年代跨度大,出土地点零散。科技分析结果表明,早期黄铜的成形工艺兼具锻、铸,锌含量较高,且常夹杂大量铅、锡、砷、镍杂质和硫化物颗粒。中国发现的早期黄铜较西亚早近三千年,是迄今发现的年代最早的黄铜器,由此引发广泛关注。

(二)学术争议

如何认识史前黄铜在较长时间内存在较大争议。部分学者认为在炼锌技术尚未发明的新石器时代,黄铜冶炼缺乏必要的技术基础,对以姜寨黄铜为代表的史前黄铜持怀疑态度。孙淑云、韩汝玢等学者通过系列模拟实验证实了使用铜锌共生矿冶炼黄铜的可行性,认为中国早期黄铜可能是在原始冶炼条件下冶炼铜锌共生矿或混合矿得到的偶然性产物,逐渐成为学界共识。

(三)新观点

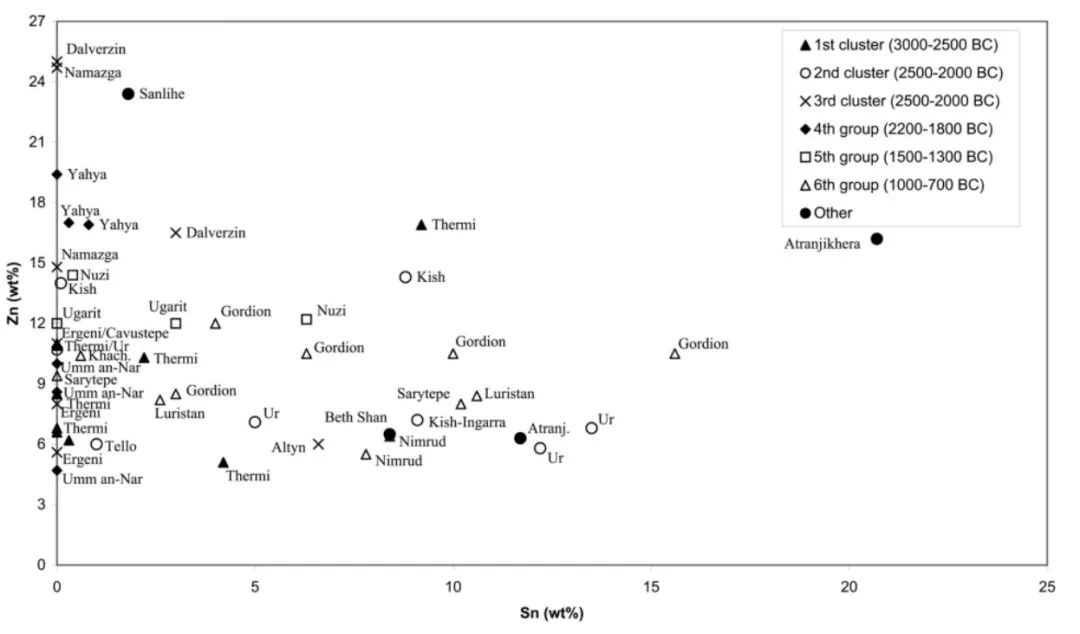

值得关注的是,模拟实验得到的黄铜产品,锌含量极少超过30%。3000BC-1300BC东西方发现的早期黄铜的锌含量更是几乎均低于25%。相较而言,高锌成为我国史前黄铜的突出特征,其中锌含量达30%以上的黄铜似乎难以通过原始的共生矿冶炼解释。结合历史背景考察,中国普遍的铜冶金活动出现在3000BC以后,在4600-4000BC出现的高锌黄铜,相较于解释为人为冶炼活动的产物,更可能是先民采集和加工天然黄铜矿的结果。地质勘探表明,我国多省市赋存丹巴矿、张衡矿、铜锌矿等天然黄铜矿,其极高的锌含量以及Ni、Cr等夹杂物,与早期黄铜存在相似性,为解释我国史前黄铜的来源提供了另一种可能性。进入青铜时代后,铅锡青铜成为主流的铜合金,我国早期黄铜制品发展脉络由此中断,也表明史前黄铜并未发育形成稳定的技术脉络。总体来看,对史前黄铜形成原因的认识需结合冶炼遗存和考古学研究进一步验证。

图二 西亚地区出土3000-700BC铜器(Thornton 2007)

三、由汉至唐:“鍮石”西来

汉代以后,丝绸之路兴起,黄铜以舶来品的面貌重新出现在中国。这一时期黄铜合金被称为“鍮”“鍮铜”或“鍮石”。“鍮石”被认为是从西方输入的类似黄金的贵重金属。关于“鍮”字的来源以及内涵很早就有相关学者进行过的讨论。

(一)“鍮”的语源

“鍮”字最早见于汉译佛经,是对外来词的音译。究其语源,学术界存在多种观点。李约瑟认为“鍮”源于印度梵文“tāmra”(铜)。倭妥玛主张“鍮”源于突厥语“tūj”或tūch”,是青铜的意思。劳费尔则提出“鍮”来自波斯语“tūtiya”(锌矿石),目前看来最为合理。

(二)“鍮”的内涵

“鍮”在汉唐时期的内涵及流变也得到较多讨论。赵匡华认为“鍮”的原意是指黄铜矿、黄铁矿一类的金黄色矿石;及至我国出现了金黄色的铜锌合金后,又就把这种合金称之为“人工鍮石”或“鍮铜”,或径直称为“鍮石”,而将矿物鍮石称之为“天然鍮石”。而周卫荣则认为“鍮石”一块是就是与金银并列的金属,而不是矿石之属。“鍮”指的就是黄铜,认为“鍮”指代各类矿石,源于历代后人著书的误解或注释的繁衍。

(三)“鍮石”商品的来源

在实物层面,历代官书记载表明,汉晋南北朝输入我国的黄铜主要来自葱岭以西的波斯、女国等中、西亚国家。唐宋时期南亚、东南亚成为新的来源地,但不排除中转站的可能性。

“鍮石”的传入被普遍的与佛教的传播联系在一起。林梅村认为鍮石入华与佛教传入中国有直接联系,鍮石佛造像可能是黄铜制造技术东渐之媒介。Mark Pollard则认为,亚历山大东征将黄铜技术传入犍陀罗地区,印度阿育王皈依佛教使得黄铜成为佛教铸造的首选材料,此后佛教通过中亚传入中国,并随之带去了佛教思想和黄铜技术。

(四)“鍮石”在西域

我国的新疆地区(古称西域)毗邻中亚、西亚,扼守陆上丝绸之路关隘,是黄铜技术东渐的第一站。在以吐鲁番文书和敦煌文书为代表的西域文献中,“鍮”多见于制作臂钏、手镯、簪钗、带具等人体装饰品或马具,以及“香炉”、“香宝子”、“瓶子”等佛教供具。至迟从南北朝起,西域已经出现成规模的黄铜原料买卖。黄铜流行于世俗居葬以及佛寺体系之中,具有较强的商品和宗教属性。

近年来,我们对于乌什吐尔遗址、苏巴什佛寺、汗诺依古城、拉甫却克墓地出土铜器的成分分析揭示了比例不低的黄铜器物,从实物层面显示了在5~10世纪,受中、西亚技术辐导,龟兹、疏勒等西域三十六国很可能已经掌握了矿炼黄铜的生产技术。黄铜在以乌什吐尔古城、苏巴什佛寺为代表的佛教寺院遗址中的批量发现,表现出黄铜冶炼技术的出现与佛教的传播之间的联系,但并不像之前学者认为的那样,目前没有发现黄铜佛像的实物,而多以小型装饰品为主。西域诸国在黄铜冶炼技术面貌呈现出较高的一致性,锌含量集中分布于10%~15%之间,以二元黄铜和四元黄铜为主,二元黄铜多为热锻成形,四元黄铜多为铸造成形。铅同位素分析表明,环吐鲁番盆地很可能存在一个中心性的黄铜产区。

(五)“鍮石”在中原

汉唐时期,由于其为舶来品所具备的一定的稀缺性,“鍮石”往往作为仅次于金银的第三种贵金属存在。其中“波斯鍮”属于上品鍮,常被炼丹术士当作用于炼丹术和黄白术的原料。南北时期至隋唐时期,与佛教密切相关的香供具传入中原,并直接推动了日本等东北亚地区的佛教形成使用“真鍮”香供具的风尚。“鍮”还被纳入唐代冠服仪卫制度中,成为次于金银而贵于铜、为八九品官员、十二卫和门官所用的等级标识,政治属性突出。对鍮石运用的律令限制,表明这一时期中原地区尚未掌握黄铜冶炼技术,黄铜仍具有相当程度的稀缺性。同时汉唐文献中并不见“炉甘石”这类矿炼黄铜使用的主要原料以及和矿炼黄铜冶炼相关的任何记载,也反映了人们对“鍮石”的认识尚未深入到技术层面。

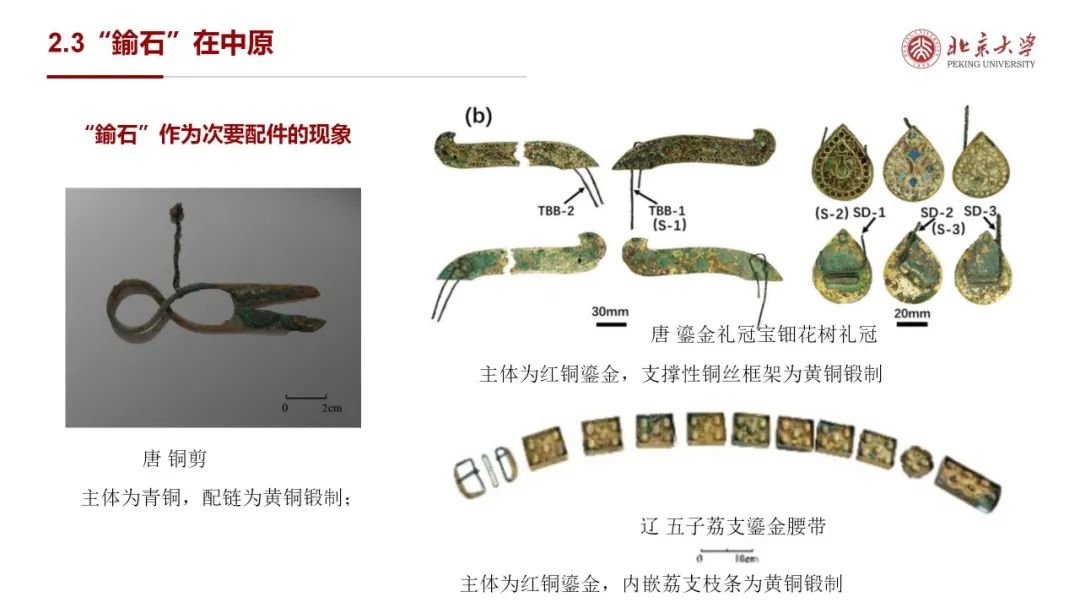

近年来我们对西安地区贵族和平民墓的考古发现和科技分析表明,南北朝-隋唐时期青铜仍占据绝对主导地位,体现了典型的中原用铜特色。黄铜的数量较少,始终没有成为当时铜合金的主流。中原黄铜所见器类有限,缺乏本土独创形制,说明中原对黄铜的利用仍处于成品或者原料进口的阶段。值得注意的是,在汉唐铜器群中数次出现以青铜或红铜制作主体、辅以黄铜作为配件的现象(图二),其背后反映的历史内涵值得进一步探究。

图三 “鍮石”以黄铜作为配件的现象

四、辽宋金元:“鍮石”本土化生产

五代到北宋早期以后矿炼黄铜的冶炼开始在中原地区出现并逐渐普及。五代后期,一些炼丹术文献开始出现用炉甘石和铜反应炼制“假金”的记载,这一时期,黄铜冶炼的核心原料——“炉甘石”也开始为人所知,屡次出现于文献当中。根据宋金时期大量的历史文献记载,至北宋以后,中原地区使用炉甘石点炼黄铜技术已经不再局限于炼丹术士这一小群体内,而是已经为普罗大众所详知。从官府到民间都开始广泛地实践化铜为“鍮”。官方有专门掌管黄铜等金属器具生产的部门,民间熔钱铸器泛滥。

(一)南方“鍮石”的本土化生产

根据我们的调查和分析,广州的南越国宫署遗址晚唐五代地层出土的坩埚遗存,为我国南方开始矿炼黄铜冶炼提供了最早的实物证据。成分分析表明坩埚内壁富铜、锌,锡、铅等元素含量低,显微观察揭示出内壁富集的氧化锌物料、纯铜和黄铜颗粒,这表明这批坩埚为矿炼黄铜坩埚(图四)。黄铜冶炼坩埚出现在沿海港口,可能与海上丝绸之路贸易有密切联系。广州作为东方首要贸易港口之一,设有“番坊”,大量聚集国外客商,往来番客络绎不绝。结合这一时期伊斯兰世界黄铜制造业的繁荣态势,南方地区黄铜冶炼技术最可能沿海上丝绸之路自阿拉伯地区传播而来。

图四 最早的黄铜生产实证:矿炼黄铜坩埚

杭州地区作为南宋政治、经济中心,发现了筷子、羹匙等黄铜餐具,这表面南宋时期黄铜可能主要被用作餐具。我们对南方地区出土黄铜器的成分检测显示,锌含量呈现显著离散分布特征(5%-30%),可能反映了民间重熔铸器的现象。黄铜以二元黄铜和四元黄铜为主,辅以少量铜锡锌三元黄铜和铅黄铜,二元黄铜锻器,四元黄铜铸器,与中亚、西亚地区的技术面貌一致,反应其技术来源是阿拉伯地区。对广州、杭州地区出土黄铜器的铅同位素分析表明南方可能形成了多中心的黄铜生产格局,证明此时黄铜生产在南方是比较普遍的。

(二)北方“鍮石”的本土化生产

我们还开展了北方地区多个辽金时期遗址出土铜器的科技分析,结果表明北方地区黄铜数量自辽乾陵献殿建成以后开始出现显著增长,据此大致可将北方地区黄铜生产本土化的时间节点铆定在10世纪末11世纪初。

目前发现的黄铜制品为大量的钉、叶、包角等最为普通的建筑构件、普通日用器以及具有鲜明民族特色的一些铜器如契丹丧葬用具铜覆面和铜丝网络等(图七),是本土生产最重要的考古学证据。从合金比例以及器物种类看,北方地区黄铜的普及程度较南方更高,对青铜的替代程度更加深刻。

图五 首个自铭器:“鍮石香炉”

在本土生产初期,黄铜与青铜呈现“同器异质”(器型相同但材质不同)特征,表明最初二者之间无贵重差别,而后期特别是进入金代以后,黄铜被广泛用于生产具有批量化特征的普通构件,青铜则用于生产具有礼仪或等级色彩的更为珍贵的器物,如崇礼太子城遗址发现的铜坐龙为典型的青铜制品(图六),这表明后期青铜和黄铜开始出现价值分化,反映了黄铜在北方地区的日益普及,可能与北方缺乏生产青铜所用的锡资源,同时宋朝对于这类战略资源实施对辽金的“禁榷”有密切关系。

图六 青铜和黄铜的价值分化

在技术上,北方黄铜冶炼技术呈现规范化和高度稳定的特征。黄铜锌含量分布高度集中,这与南方黄铜锌含量分散的情况有很大不同,可能体现了官府控制下的规范化的金属手工业生产模式,也证实了黄铜在北方是最重要的铜合金种类。铅同位素分析表明,海岱和太行山区是两大黄铜(或炉甘石)产区。各遗址呈现出就近利用矿料的特征。金元时期,北方可能成为中世纪东亚地区的黄铜生产中心,并向日本输出黄铜料。在成型工艺上,锻器多为纯黄铜,铸器多为铅黄铜或四元黄铜,部分遗址使用纯黄铜铸器。

根据我们的分析,北方黄铜的技术来源最可能为西域及中、西亚地区。这一时期,北方与南方海路的联系基本断绝,陆上丝绸之路成为辽金对外特别是中西亚交流的唯一通道。辽国疆域横跨北方草原东西两端,与阿拉伯地区实现了直接交通,为黄铜实物和冶炼技术传入提供了基础。而由于当时南北对峙、金属禁榷而导致的锡资源严重不足,无法大量生产黄铜,成为辽国引入黄铜冶炼技术的直接原因。

五、明清:黄铜生产高峰

基于辽宋金元时期的技术积累,至明代矿炼黄铜已经成为非常成熟的黄铜生产技术,明代早中期起,黄铜开始主要用于铸造铜钱,使得黄铜成为最重要的铜合金类型。至迟在明嘉靖万历时,使用“鍮”指代铜锌合金的称谓逐渐消失,“黄铜”这一名称正式成为铜锌合金的专有名词,并沿用至今。

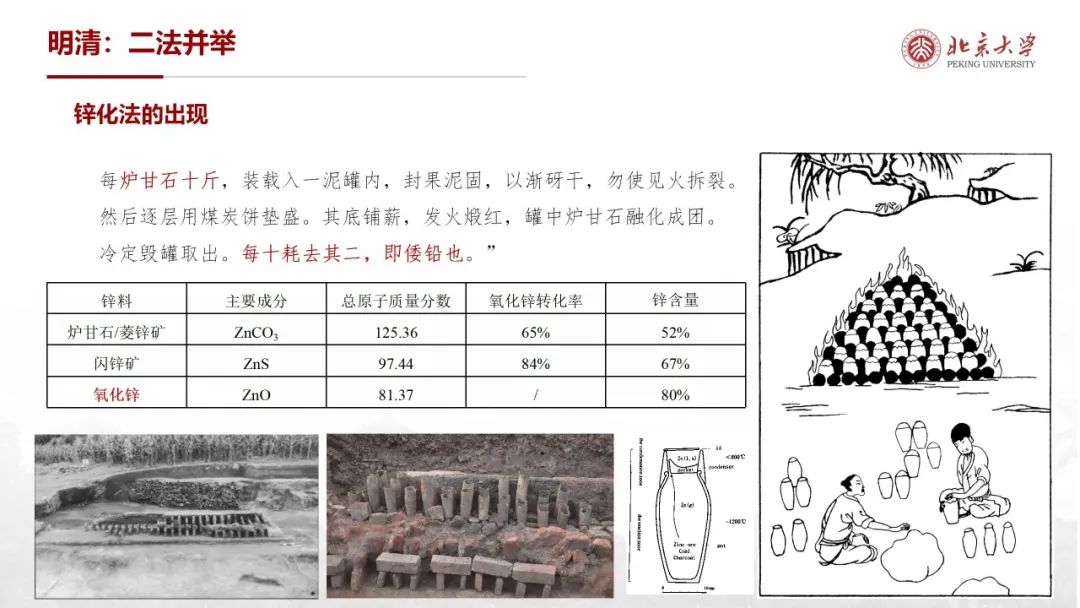

至迟在16世纪,中国发明了“下火上凝法”炼锌技术(图七),直接使用金属锌(倭铅)配黄铜的锌化法随之兴起。但直至清代早中期,矿炼法和锌化法始终处于并行发展的状态。究其原因,据《天工开物》记载,可能是由于二者产出的黄铜在加工性能上存在显著差异。

图七 中国本土的锌化法

六、结论

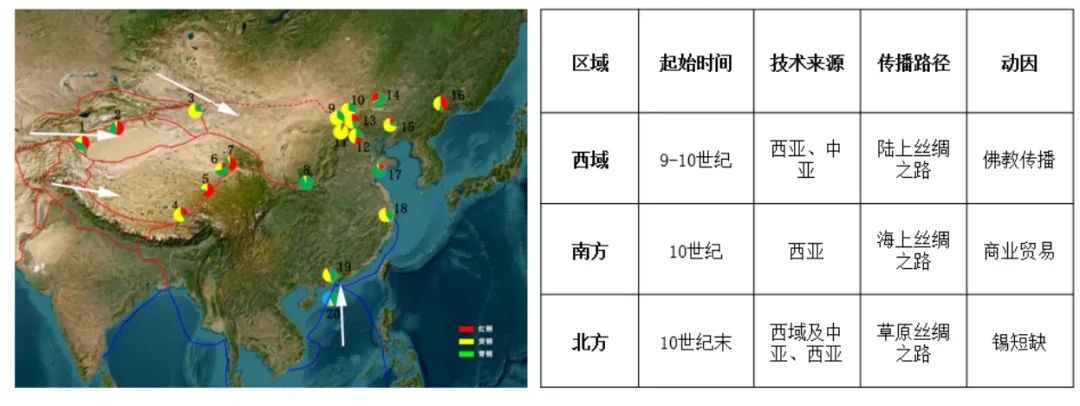

综上所述,文献考证和科技分析均表明,自汉代起随着丝绸之路的开通,“鍮石”的概念和实物进入中国,“鍮石”成为黄铜这类铜锌合金的专用名词,各类 “鍮”器以舶来品的面貌从罗马、波斯等国经由丝绸之路进入边疆和中原地区。

受佛教传播和中西亚技术辐射影响,黄铜冶炼技术最早进入新疆地区,至公元5世纪起黄铜已经成为常见的日用铜材。新疆地区魏晋南北朝至隋唐时期的诸多遗址中均发现了黄铜制品,说明至迟在公元9~10世纪该地区已经实现了本土化黄铜的规模生产。

10世纪前后,我国的南方地区开始矿炼黄铜的本土化生产。海上丝绸之路的繁荣,为黄铜冶炼技术从西亚、中亚经海路传入中国南部沿海港口城市创造了条件。北宋以后,受经济利益驱,黄铜冶炼技术在民间得到迅速传播,形成了多中心的生产格局。

北方地区黄铜本土化生产约始于10世纪末,略晚于南方。辽金时期,南北对立的政治格局导致了北方锡资源危机,从而促使北方不得不确立矿炼黄铜作为青铜的替代品,陆上丝绸之路的畅通便利了辽金与中亚国家的技术文化交流,为黄铜技术的传入提供了有利条件。

辽宋金元时期的技术积累推动了明清黄铜生产高峰的出现。“鍮石”一名逐渐消失,黄铜成为铜锌合金的专指。锌蒸馏技术的发明进一步使黄铜冶炼技术从矿炼法向锌化法过渡,但二者由于各自的性能优势在相当长一段时间内共存。

图八 中国古代矿炼黄铜技术本土化进程的区域特征

本文已经崔剑锋老师审核

撰稿、摄影:钟静益