2025年6月17日上午,讲座《分子考古学重构史前人群迁徙与行为模式》在考古文博学院红五楼5201举行,维也纳大学进化人类学系教授、古DNA实验室主任Ron Pinhasi主讲(图1),宁超研究员主持。

图1 Ron Pinhasi教授主讲

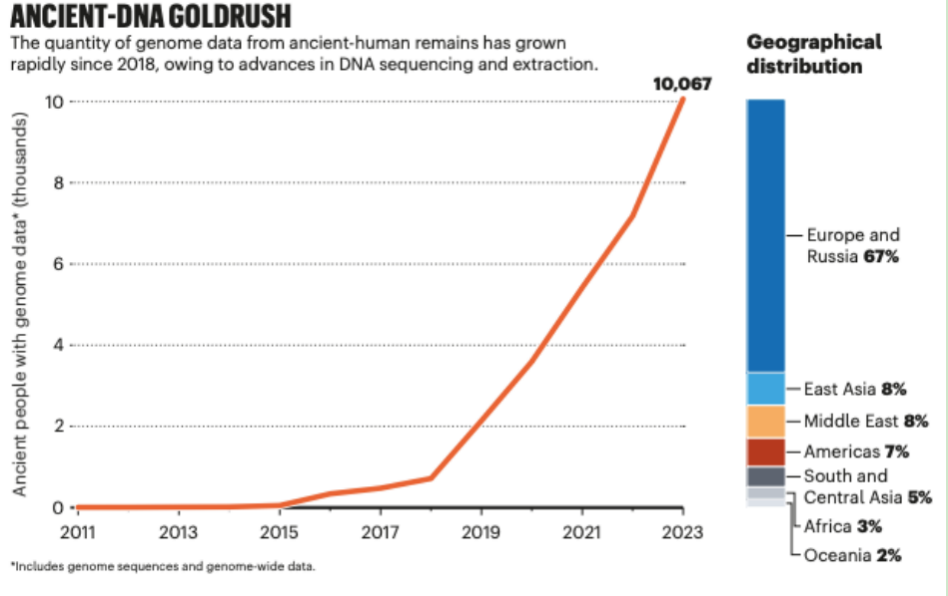

讲座伊始,Ron Pinhasi教授介绍了分子考古学的研究潜力。古DNA研究可以揭示分子生物学性别、种群历史、以及部分表型特征等信息,在拥有大量、高质量基因组数据的情况下,可以进一步重建古代亲缘关系,进而了解人群婚配方式和古代社会结构。自2018年起,得益于DNA提取和测序技术的进步,古代人类遗骸的基因组数据迅速增长,世界各地涌现出大量古DNA研究成果(图2)。然而,目前古DNA研究中也存在着一些问题:对跨越广阔地理区域及数千年时间尺度的样本,研究者通常会实施系统性的次级取样,这可能导致用局部样本数据代表整个时空单元的问题;其次,大部分所获数据为低覆盖度的基因组,或特定区域单核苷酸突变位点的集合,仅适用于分析群体间的遗传结构、混合及迁徙历史等宏观问题,无法阐释群体内部的社会结构演变与基因动态过程等微观问题;最后,时间和空间层面仍然存在严重的数据空白,这制约了对人类历史的全局性解读。

图2 截至2023年已经发表古代人群基因组数量走势(Callaway et al., 2023)

随后,Ron Pinhasi教授介绍了古DNA实验的流程。古DNA的研究流程可分为样本获取、湿实验和生物信息分析三个阶段。在样本获取阶段,研究者需要有清晰的取样目标,并选择状态最佳的骨骼材料和沉积物材料;湿实验阶段,首先需要对样本特定部位进行研磨,再进行包括古DNA提取、扩增、富集等步骤,目的是从样本中提取DNA,并通过高通量测序获得遗传信息数据;生物信息学分析阶段,通常需要整合母系遗传的线粒体DNA、父系遗传的Y染色体及常染色体数据,进而分析个体间遗传距离远近、检测自然选择信号,以及收集连续纯合片段等信息,再结合稳定同位素、放射性碳定年和古蛋白质组学等研究手段,构建多维度的古代生命史框架。

在以往研究中,湿实验过程可能会损坏珍贵样本,数据获取成功率也较低。但近年来,湿实验技术取得了关键性突破,Ron Pinhasi教授为我们展开介绍了样本前处理的新方法。

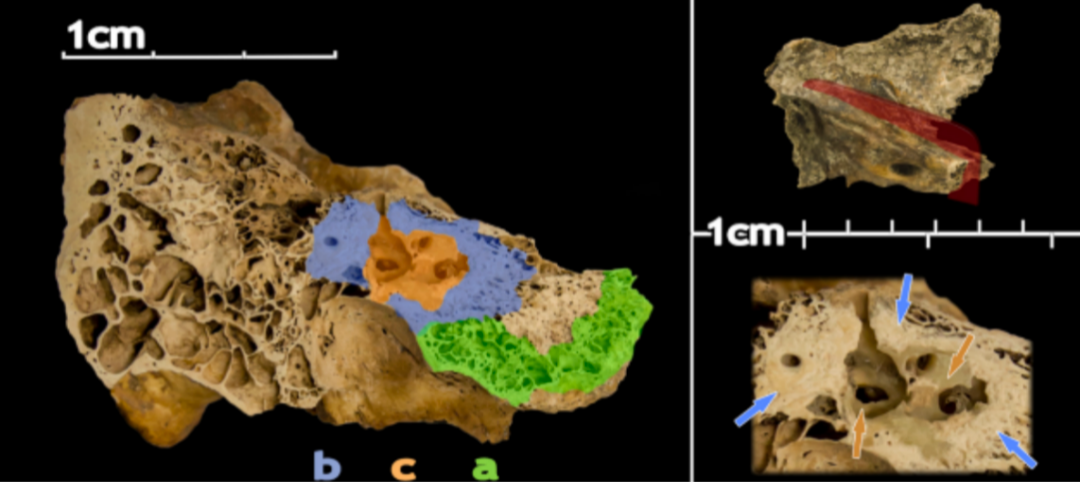

研究发现,颞骨岩部因其高密度和低细胞更新率,是古DNA保存的最佳部位之一,其中内耳囊为最佳采样区(图3);除此之外,听小骨也被验证与颞骨岩部具有相似的古DNA保存潜力,且具有取样损伤极小的优点,因此也是古DNA提取的优选部位。在缺少上述样本时,也可以使用牙齿和肢骨进行实验。在牙齿的处理中,研究人员开发了利用EDTA溶液浸泡牙齿根部的微创方法,适用于不宜钻孔的珍贵样本;另一种方法是密度分离法,该方法使用重液(如STT)分离骨粉或沉积物粉的不同密度组分,达到有效提取古DNA并降低沉积物污染的效果。

图3 颞骨岩部不同区域示意图(Pinhasi et al.,2015)

在概述古DNA研究现状后,Ron Pinhasi教授开始介绍各地区的人群迁徙与混合历史。首先,在欧洲人群历史研究中,安纳托利亚Barcın遗址早期农民基因组与新石器时代欧洲农民遗传图谱完全重叠,说明安纳托利亚地区的农业人口大规模取代了新石器时代早期欧洲狩猎采集人群。而人口迁徙也伴随着农业的传播,因此安纳托利亚新石器时代农民被确认为欧洲首批农业人口的直系祖先,该研究揭示了欧洲地区新石器时代人群经历了多次基因混合。黎凡特地区数据则显示纳吐夫文化、前陶新石器A期(PPNA)、前陶新石器B期(PPNB)人群之间存在显著遗传分化,且纳吐夫群体与伊朗早期农民无基因交流。

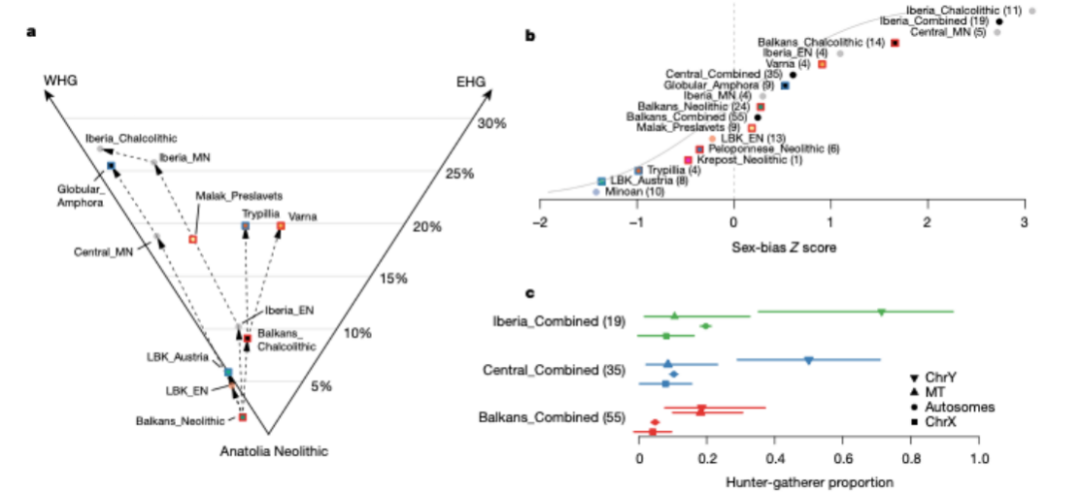

欧洲农业人群的扩张有一定的性别偏向。2018年Mathieson等人首次通过古基因组数据证实,在欧洲新石器时代中期,狩猎采集者基因成分的增加存在显著的性别偏向性:中欧与伊比利亚地区35%—50%的男性祖先为狩猎采集者,而母系遗传的狩猎采集者成分不足10 %,说明融入农耕社群的狩猎采集者以男性为主导,存在明显的性别偏向(图4)。

图4 欧洲狩猎采集人群与农业人群扩张的性别偏向(Mathieson et al. 2018)

而后Pinhasi教授将视角转向东亚,介绍了俄罗斯远东地区距今7700年Devil's Gate Cave遗址的基因组分析结果。该人群与现代黑龙江流域原住民存在极高遗传相似性,揭示当地自新石器时代以来,维持了长达8000年的族群连续性,这种遗传稳定性与同期欧洲因移民涌入导致的遗传剧变形成了鲜明对比。

古DNA除了可以解释群体遗传历史外,还能揭示过去人类社会的多重信息。Pinhasi教授为同学们介绍了“社会古基因组学”(Social Paleogenomics)的概念,即探究人群祖源遗传变异与其生活方式、健康状况、亲缘关系及社会地位的相关性。这类研究强调,无需刻意挑选珍贵或保存完好的特殊样本,转而聚焦同一遗址中所有可获取的个体,并深度融合考古学与历史学背景,系统地探究古代社会的婚配制度、丧葬习俗及社会组织形态。

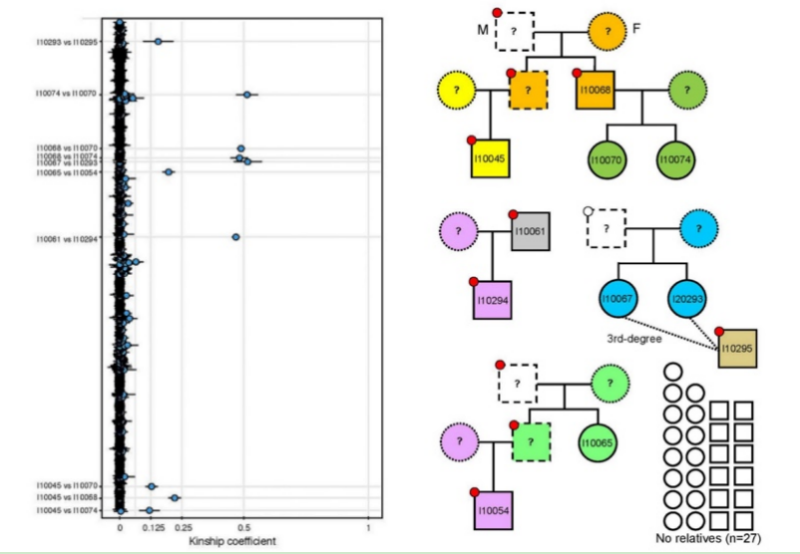

图5 Potočani遗址6,200年前大屠杀遇难者的亲缘关系热图与家族树

例如,在克罗地亚Potočani遗址距今6200年的大屠杀事件中,古DNA研究结果证实这场屠杀不存在性别与年龄偏见,也未针对特定家族,可排除复仇或惩罚性杀戮(图5)。该屠杀事件发生于长期定居的农业社群内部,死者遗传成分与当地早期新石器时代人群一致,屠杀前后也未伴随外来人群基因渗透或人口更替。该研究推翻了“古代暴力必与族群冲突绑定”的假说,阐释了农业社会内部爆发系统性无差别屠杀的古老案例,为理解人类暴力演化提供了关键的考古遗传学证据。与之相对的是中欧新石器时代线型陶文化(LBK)时期的屠杀案例,Asparn Schletz和Herxheim遗址的屠杀则显示出存在筛选特定对象的机制,或带有一定程度的宗教性质的杀戮,反映了在复杂的社会动乱下的另一种人类暴力行为方式。

Pinhasi教授还以英国青铜时代巨石墓研究为例,讲述了古代社会结构相关的问题。研究者建立了延续五代人的父系遗传谱系,其中1名男性与4名女性构成核心遗传单元,女性与归属于相同家族的男性繁衍,墓地并未埋葬成年家族女性,表明存在从夫居和女性外婚现象;而在墓室中还另有8名无血缘者,推测可能是由其它非血缘社会纽带所建立的亲属关系。

接下来,Pinhasi教授介绍了沉积物古DNA研究。沉积物DNA主要来源于冰芯、湖芯和洞穴沉积物等。在考古学研究中,沉积物DNA的研究仅集中于旧石器时代遗址,目前重要的研究成果均侧重于提取与分析现代人和古人种的DNA,如尼安德特人和丹尼索瓦人的线粒体DNA。Ron Pinhasi教授团队则将重点转向了以食肉动物为主的哺乳动物线粒体DNA研究,例如,他们首次从西班牙El Mirón洞穴土壤样本中同步提取了人类、豹和狼等28个物种的线粒体基因组。研究发现,豹与狼持续存活至约2万年前,远超此前骨骼化石记录的灭绝时间。Pinhasi教授介绍的另一重要成果是高加索地区Satsurblia洞穴沉积物样本的研究。在该遗址考古遗物最丰富的地层中,提取出了末次冰期最盛期(LGM)前的完整古人类核基因组。基因组分析显示,该人类谱系含有1%的尼安德特人血统,并与安纳托利亚早期狩猎采集者和伊朗新石器时代人群存在遗传关联。该研究实现了单一样本多物种基因组复原,除了人的DNA外,还从同一沉积层的材料中获得欧亚狼基因组和欧洲野牛基因组,证实了沉积物可长期保存人类、动物及微生物的DNA片段。

讲座最后,Ron Pinhasi教授分享了他在古DNA领域将深入探索的方向。首先,他计划开发新的湿实验方法,以获得更高测序深度的基因组数据。在研究材料方面,Pinhasi教授及其团队将充分利用博物馆馆藏标本以及考古遗址材料,以此为基础推进古表观遗传学、转座因子分析及昆虫古基因组学等多项课题的研究。在人群历史方面,Pinhasi团队将进一步深化古人种(Archaic)基因渗透 (introgression)的研究,例如解读巴布亚新几内亚人群(Papuan)的古基因组学谱系。在病原体研究层面,以乙型肝炎病毒、疱疹病毒等古病毒的演化历程为研究重点。最后,灵长类古DNA研究也将得到扩展,如在中非雨林核心区进行田野调查,于乌干达和坦桑尼亚的黑猩猩、大猩猩保护区进行DNA采样等。

参考文献:

Pinhasi, R., Fernandes, D., Sirak, K., Novak, M., Connell, S., Alpaslan-Roodenberg, S., Gerritsen, F., Moiseyev, V., Gromov, A., Raczky, P., Anders, A., Pietrusewsky, M., Rollefson, G., Jovanovic, M., Trinhhoang, H., Bar-Oz, G., Oxenham, M., Matsumura, H., & Hofreiter, M. (2015). Optimal Ancient DNA Yields from the Inner Ear Part of the Human Petrous Bone. PloS one, 10(6), e0129102.

Novak, M., Olalde, I., Ringbauer, H., Rohland, N., Ahern, J., Balen, J., Janković, I., Potrebica, H., Pinhasi, R., & Reich, D. (2021). Genome-wide analysis of nearly all the victims of a 6200 year old massacre. PLoS ONE, 16(3), e0247332.