孙庆伟

《辉县发掘报告》是新中国第一本田野发掘报告,由中国科学院考古研究所编著,科学出版社1956年出版。时隔一甲子,坊间早已难觅这部报告的踪影,典藏机构也大多视为珍藏,不轻易示人。现在中国社会科学院考古研究所和科学出版社重印这部考古学经典著作,不啻是学界福音。值此之际,理应重温辉县发掘,重读辉县报告,仔细体悟这次发掘和这部报告在中国考古学史上的特殊意义。

左,考古文博学院图书馆藏1956年版报告版权页;右,科学出版社赠2016年版报告封面

♦ 壹

考古学在中国是一门年轻的学科。1926年李济在山西夏县西阴村的发掘,是第一次由中国学者自己主导的田野考古发掘,标志着近代科学考古学真正传入中国。1928年,在傅斯年的积极筹划下,前中央研究院历史语言研究所创办,下设考古组,中国才第一次拥有了国家级的考古学专门研究机构。

作为一门新兴学科,必然会遭遇人才匮乏的困扰。在最早的一批考古从业者中,真正受过考古学专门训练的实际上只有考古组研究员梁思永一人,因为即便是考古组主任李济,他的学术背景也是人类学而非考古学。尤为困难的是,当时中国各大学均未设立考古学专业,没有一所大学能够培养考古学专门人才。因此,史语所考古组不仅是考古工作的实际承担者,也是考古学人才培养的唯一机构。从1928年至1937年,考古组以安阳殷墟的十五次发掘为契机,培养出以“考古组十弟兄”为代表的第一代本土考古学者。1949年,考古组多数成员随史语所迁台,仅梁思永、郭宝钧和夏鼐等数人留在了大陆,为日后新中国考古事业的发展保留了火种。

1929年殷墟第二次发掘 坐者左一为李济,左二裴文中;后排立者,右一董光忠,右二董作宾

♦ 贰

1950年8月1日,中国科学院考古所正式成立。考古所以原中研院史语所考古组和北平研究院史学研究所的留守人员为班底,所长由文化部文物事业管理局局长郑振铎兼任,梁思永和夏鼐为副所长,实际负责所务。这个新机构的研究人员只有8人,加上技术员和技工也才14人,这实际上就是建国初期整个国家全部的考古力量。

梁思永是梁启超的次子,早年毕业于清华学校留美预备班,后入哈佛大学学习考古学和人类学,参加过印第安人古代遗址的发掘,并对东亚考古学问题作过特别的研究。1930年,梁思永回国后就职于史语所考古组,他几乎以一己之力,改观并规范了中国的田野考古工作方法。考古所成立后,梁思永不顾自己日益恶劣的健康状况,以孱弱之身领导着这个新机构的运转,并再三敦促夏鼐尽早来北京主持新中国考古的大局。

夏鼐是梁思永在史语所期间的学生和同事。他早年先后就读于燕京大学和清华大学,1934年考取清华大学留美公费生,专攻近代考古学。1935年春,夏鼐以实习生的身份参加了由梁思永主持的殷墟西北冈墓葬的发掘,当年夏天改到英国伦敦大学学习考古学,师从考古学权威惠勒教授。留学期间,夏鼐先后在巴勒斯坦和埃及等地从事考古发掘工作,积累了丰富的田野考古经验。1941年撰写论文《古代埃及的珠子》,获伦敦大学埃及考古学博士学位(1946年补授)。同年返国后,先在前中央博物院筹备处,后到史语所考古组工作,是考古组在西北地区考古工作的主要承担者,深受傅斯年和李济的器重。在郑振铎和梁思永的几番敦促下,夏鼐接受了考古所副所长的任命,这就意味着他将肩负起新中国考古事业领军人物的重任。

♦ 叁

考古所成立伊始,所面临的主要问题依然是人员不足,急需培训干部,扩大研究队伍。为此,考古所于1950年10月组团前往河南辉县(当时属平原省)开展发掘工作。发掘团由夏鼐任团长、郭宝钧为副团长、苏秉琦为秘书长,另有技术人员和技工多人,发掘团的主要任务是对团里的四名年轻人安志敏、石兴邦、王伯洪和王仲殊进行田野考古培训。辉县发掘实际上是新中国成立后第一次以培训为主要目的的考古实践活动。

田野考古培训主要有两方面的工作:一是如何发掘古代遗址,二是如何编写发掘报告。这两项工作既相互独立,又密切联系,《辉县发掘报告》堪称是两者的完美结合。

发掘团中负责指导的三位老师都有各自的发掘经历。夏鼐自不必说,见多识广,阅历丰富。郭宝钧早年毕业于北京师范大学中文系,但却是“老殷墟”,早在1928年,他即以当时河南省教育厅代表身份参加了史语所在殷墟的第一次发掘,从此与考古结缘。殷墟之外,他还参加了史语所在山东历城龙山镇城子崖遗址的发掘,并以河南古迹研究会名义主持了濬县辛村卫国墓地、辉县琉璃阁和汲县山彪镇等重要遗址的发掘工作,因此在墓葬发掘方面积累了极其宝贵的经验。苏秉琦也就读于北京师范大学,1934年夏自北师大历史系毕业后入北平研究院史学研究会工作,当年秋天就在徐旭生的带领下前往陕西宝鸡斗鸡台遗址进行考古发掘。可以说,夏、郭、苏三人代表了当时中国考古学界的最高水准。

辉县发掘队合影 后排右起:石兴邦、王伯洪、马得志、(不详)、安志敏、夏鼐、苏秉琦、郭宝钧、(不详)、徐智铭、魏善臣。前排右起:赵铨、(不详)、王仲殊、白万玉、(不详)、(不详)

三位指导老师有明确的分工:夏鼐全面负责发掘,并辅导几位年轻人的田野工作实践;郭宝钧参与指导并做实际田野工作,同时负责与地方交涉;苏秉琦负责业务管理,掌管墓葬钻探情况,负责墓葬的编号和分配,以及向考古所写工作汇报等行政事务。上述分工,既与他们三人的工作经历和业务专长密切相关,同时也是中国考古学当时所处阶段的必然结果。

自1928年殷墟发掘以来,中国考古学界的田野考古技术与方法始终处于摸索和发展阶段,当时真正能够与国际接轨的考古学者只有梁思永和夏鼐。郭宝钧虽然久经沙场,但基本上专注于古代墓葬的清理,在古代遗址发掘方面,他的经验和规范无疑都要逊于夏鼐。而苏秉琦此前仅参加过斗鸡台的发掘,所清理的也主要是古代墓葬,在经验上自然又要欠缺一些。更重要的是,夏、郭、苏三人其实代表了中国考古学早期发展阶段的三个主要流派——夏是史语所的留洋派,郭是河南本土派,而苏则是北平研究院的代表。辉县发掘,是他们三人第一次在一起共事,究竟以何种方法来发掘,需要他们三人统一思想。而毫无悬念,夏鼐以其丰富、先进的田野考古理念主导了辉县发掘,他的这套方法不仅传授给了四位年轻人,同时也对苏秉琦产生了积极的影响。辉县发掘,实际上是确立了中国考古学田野考古的基本方法和基本模式,在中国考古学发展史上具有重要的里程碑意义。

1935年夏鼐于安阳城内冠带巷发掘团办事处院落中

1935年西北岗第二次发掘 HPKM1002号大墓 梁思永、梁思成合照

1945年苏秉琦于北京

1931年殷墟第四次发掘 郭宝钧于B27坑之探方

考古报告的编写是田野考古工作的核心环节。辉县发掘之前,真正意义上的考古发掘报告只有两本——梁思永主持编写的《城子崖》和苏秉琦独立完成的《斗鸡台沟东区墓葬》。影响一部发掘报告的质量,主要有两点决定性因素:一是田野发掘的水平,二是报告编写的体例。《城子崖》报告体例虽由梁思永创制,但参与发掘者甚众,观念水平参差不齐,报告内容又杂出众人之手,梁思永为了迁就原稿而留有诸多遗憾,所以他后来一直有强烈的愿望要“一气呵成”殷墟西北冈王陵的发掘报告,可惜因战乱和身体原因而再留遗憾。斗鸡台遗址是北平研究院田野发掘的第一站,在1934年-1937年间曾先后进行过三次发掘。受材料的限制,我们现在已经不清楚斗鸡台遗址的发掘方法了,但从《斗鸡台沟东区墓葬》所揭示的相关内容来看,当时的发掘水平无疑是有相当局限性的,如对墓葬的描述都比较简单,很多墓葬缺少平面图,更无剖面图。但由于《斗鸡台沟东区墓葬》是由苏秉琦一人独立完成的,具有很大的自由度,所以他结合发掘材料的实际情况而独创了一套不同于《城子崖》的报告编写体例,特别是他为解决墓葬的年代和分期问题而撰写的附录——“瓦鬲的研究”,更是开创了中国考古学类型学研究的先河。

《城子崖》目录

《斗鸡台沟东区墓葬》目录

从1950年冬到1952年春,发掘团先后在辉县的五个地点进行了三次较大规模的发掘。发掘结束后不久,梁思永和夏鼐即开始筹划《辉县发掘报告》的编写工作。报告编写由梁思永主持,他亲自拟定体例,与夏鼐商量后再交由发掘团成员分头撰写。在报告编写过程中,采取了导师制的人才培养方式——梁思永指导安志敏,夏鼐指导王仲殊,郭宝钧指导王伯洪,苏秉琦指导石兴邦。

据石兴邦的回忆,《辉县发掘报告》的编写过程大致是:

“他(梁思永)身卧病榻,每天用书信指挥田野工作。当我们回到所中后他即将所有记录拿去审阅主要的问题,他还作出记号和记录,没有多久,他就看完,基本掌握了情况。……梁先生将记录看完后,和夏先生交换了意见。夏先生即召集大家在一起,开了一个报告编写会,重点给我们年轻人讲如何编写报告以及应注意事项。……写好一部分就交请前辈去审阅,虽然有师徒分工,但大多数情况下请夏先生看稿子的时候多。……(夏鼐)看了后,给你稿子上批注得密密麻麻一大堆,都是问题或应注意事项。……郭先生、苏先生写的初稿都要请梁先生看,并商量如何写法,对固围村大墓他们曾商量研究过才决定如何写的。苏郭两前辈写法略有所异但都是和梁先生研究过的。”

从上述记载来看,《辉县发掘报告》始终是在梁思永和夏鼐主导下完成的,这部田野发掘报告的完成,从方法论上统一了旧中国时代中国考古学的不同流派,代表了具有中国特色的田野考古工作基本范式的确立。

《辉县发掘报告》目录

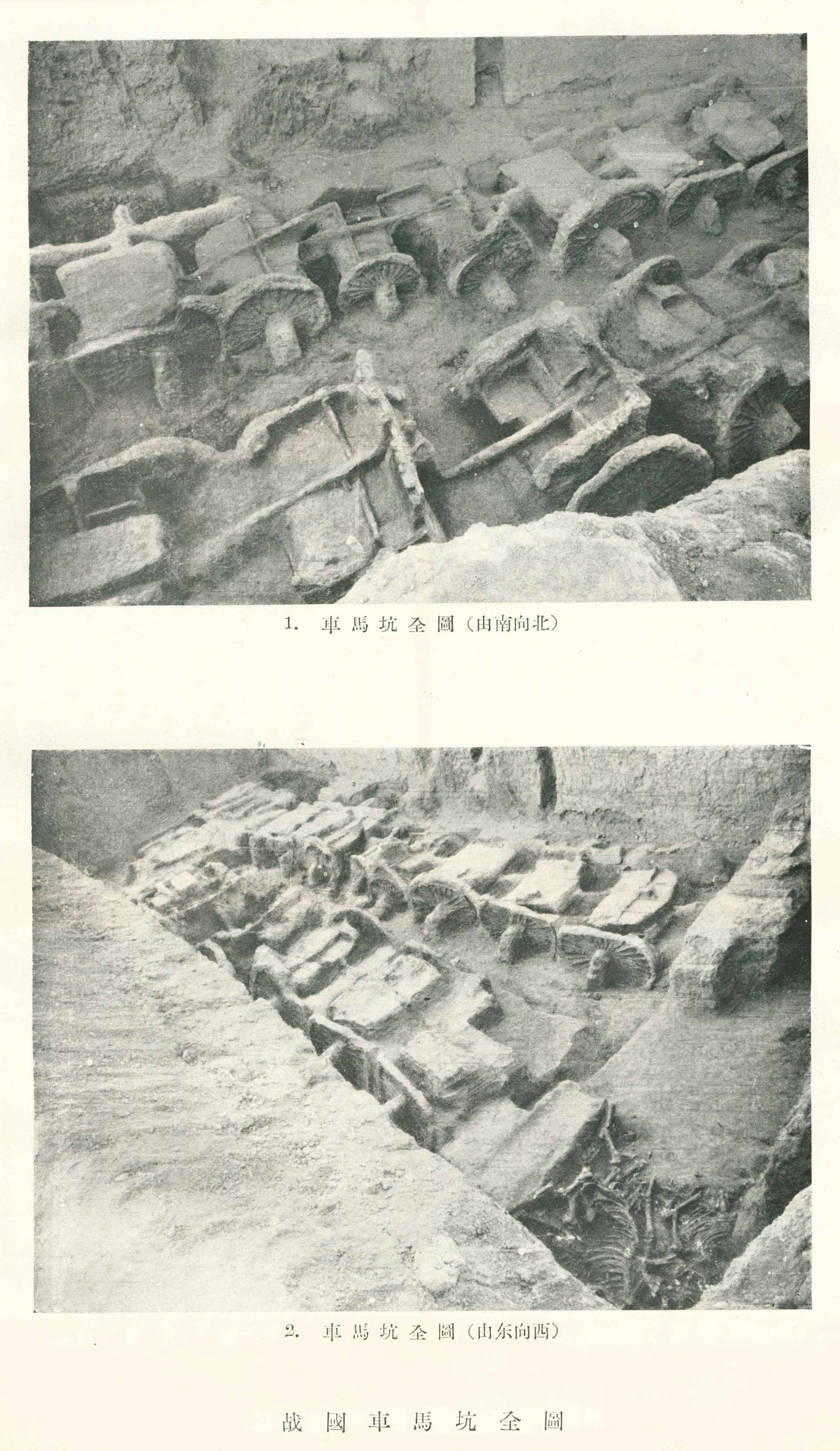

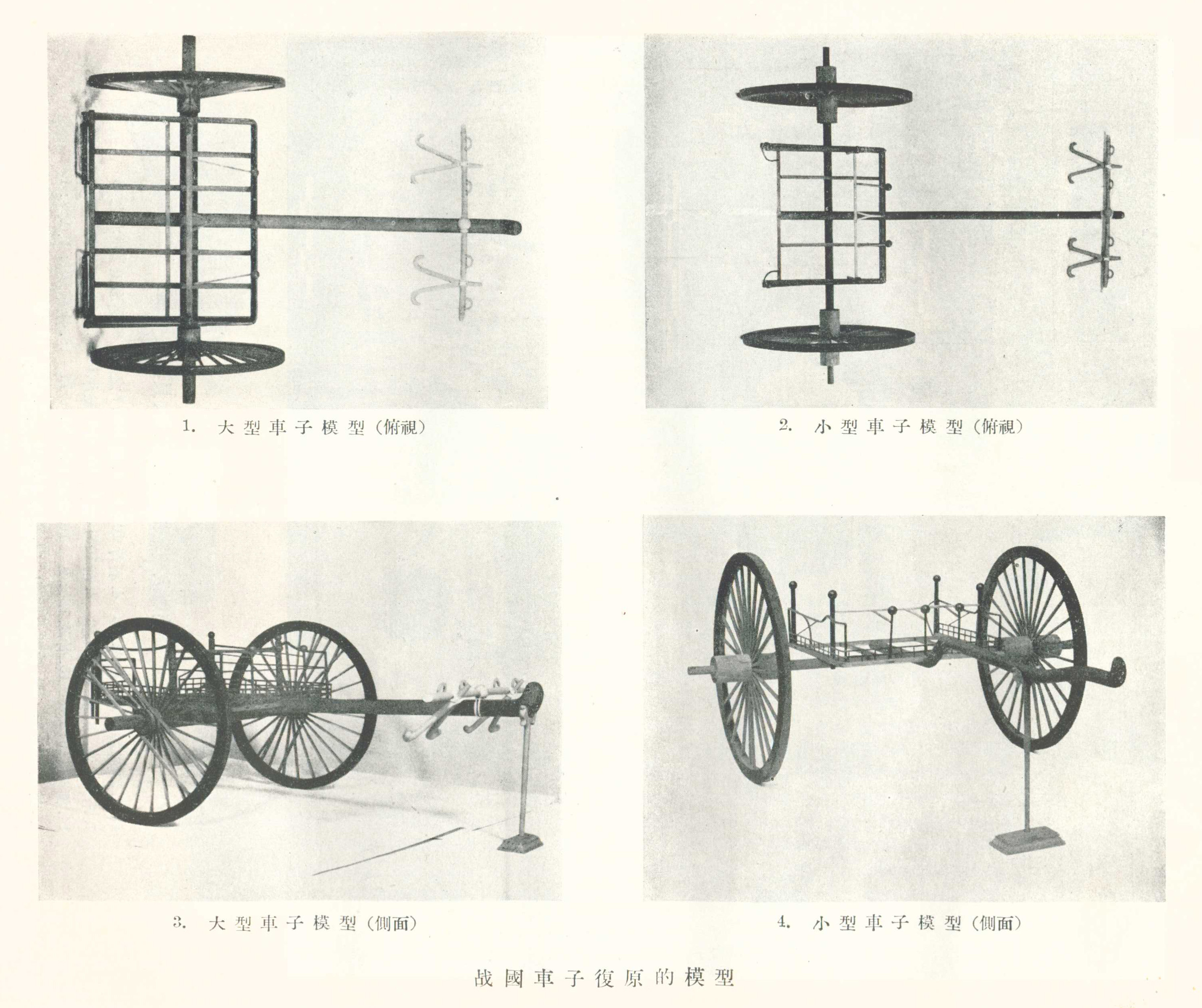

工作作风的培养也是田野考古训练的重要组成部分。发掘期间,夏鼐自己负责发掘难度最大的战国车马坑。当时已经是隆冬季节,车马坑被冻成了冰土块,夏鼐每天利用炭火盆慢慢地消融冰块,再一点一点地剔出车的残痕,一边清理,一边记录和绘图,双手冻肿也不管不顾。经过无数次的反复,夏鼐不仅将车马坑完整地清理出来,而且在发掘结束后不久,就根据发掘记录将车子复原出来。这种专注的敬业精神和以身示范的榜样力量对几位年轻人具有极强的感召力和潜移默化的教育作用,并由此塑造了中国考古人不怕吃苦、严谨踏实、乐于奉献的基本品格。

♦ 肆

辉县发掘对四位年轻人的培养并非一般意义上的田野技能的培训,而是着眼于学科布局和学科发展,这一点从夏鼐对他们的工作安排上就可一览无余。

发掘团的第一次发掘工作选在辉县城东的琉璃阁进行。这里的文化堆积丰富,主要有商代、战国和汉代的文化层与墓葬。在发掘过程中,殷周的墓葬多分给了王伯洪和安志敏二人,汉墓则交给王仲殊,其他遗迹则归石兴邦。这样的分工实际上代表了夏鼐的学科规划,希望藉由这几位年轻人构建起比较完整的学科体系。而若干年之后,夏鼐的良苦用心就有了回报,他们四人都成为各自研究领域的领军人物:王伯洪是商周考古专家,并于1955年担任考古所丰镐考古队首任队长,负责西周都邑丰镐遗址的发掘工作;安志敏是著名的史前考古和商周考古专家,先后主持或参加了郑州二里岗、陕县庙底沟和洛阳中州路等著名遗址的发掘工作;王仲殊则成长为汉代考古权威,并继夏鼐之后担任了中国社会科学院考古研究所所长;石兴邦后来回到陕西,主持发掘了著名的半坡遗址,并长期担任陕西考古研究所所长,主导了陕西的考古工作。

仅靠辉县发掘培养出来的几位年轻人还不足以缓解日益迫切的人才需求。为彻底解决国家考古人才短缺问题,在文化部(社会文化事业管理局)和中国科学院(考古研究所)的大力支持下,北京大学在1952年-1955年间举办了四期考古工作人员训练班,学员总数达369人。训练班的核心课程是考古学、田野考古方法及实习,教员包括梁思永、夏鼐、裴文中、曾昭燏、郭宝钧、苏秉琦、石兴邦和安志敏,其主要成员均来自辉县发掘团。此外,发掘团的技术人员也参与到教学中来,如徐智铭讲考古绘图,赵铨讲考古照相,老技师白万玉讲工地文物包装处理等。这批训练班成员日后大多成为全国各地考古工作的负责人和骨干力量,“辉县模式”经由他们而深深扎根于中国考古界。

第四届考古工作人员训练班开学典礼

同在1952年,北京大学率先在全国高校中设立考古专业,辉县发掘团的多位成员均在北大承担了课程。其中夏鼐主讲考古学通论和考古方法,将他的考古学理念系统地传输给北大考古学科的学生。而苏秉琦则自北大考古专业创办伊始即兼任专业主任,直至1983年北大考古系成立才卸任,为新中国考古专业人才的培养作出了突出贡献。薪火相传,“辉县模式”不但在北大扎下根,更经由北大考古学生而在全国范围内发扬光大。

1952年考古专业筹建时拟定聘请的兼任教员名单,考古文博学院图书馆藏

弹指一挥间,悠悠一甲子。辉县发掘已经成为历史,辉县报告则已铸成经典。我们今天重读《辉县发掘报告》,不仅是要缅怀前贤,更要关注当下,认真思考考古学的理论与方法,积极探索中国考古学的未来。

(本文略经删节后发表于《人民日报》2017年1月10日第24版)