2025年10月22日,韩国京东大学校朴载福教授应邀于北京大学考古文博学院红五楼5201室开展题为《先秦时期甲骨占卜的转折点——兼谈在韩国出土的卜骨》的学术讲座。本次讲座为北京大学德斋系列讲座的第19讲,由北京大学考古文博学院赵昊老师主持。

朴载福教授主讲

本次讲座中,朴载福教授系统梳理了甲骨占卜在中国先秦时期的起源、发展脉络及关键转折点,并结合韩国金海等地出土的卜骨材料,探讨了占卜文化的跨区域传播与演变。朴载福教授指出,甲骨占卜的雏形可追溯至新石器时代晚期,仰韶文化(约7000—5000年前)已出现利用动物肩胛骨占卜的习俗。至龙山文化早期(约5000—4500年前),卜骨在内蒙古阿善文化寨子塔遗址零星出现,而龙山晚期(约4500—4000年前)北方地区的老虎山文化、游邀类型等遗址中卜骨数量显著增加,表明占卜传统在此阶段逐步定型。夏代二里头文化时期(约公元前2070—1600年),卜骨使用进一步普及,并出现“圆钻”技术,形成“钻、灼”兼用的占卜方式,此为甲骨占卜制度的首次技术飞跃。

朴载福教授讲座的主要内容

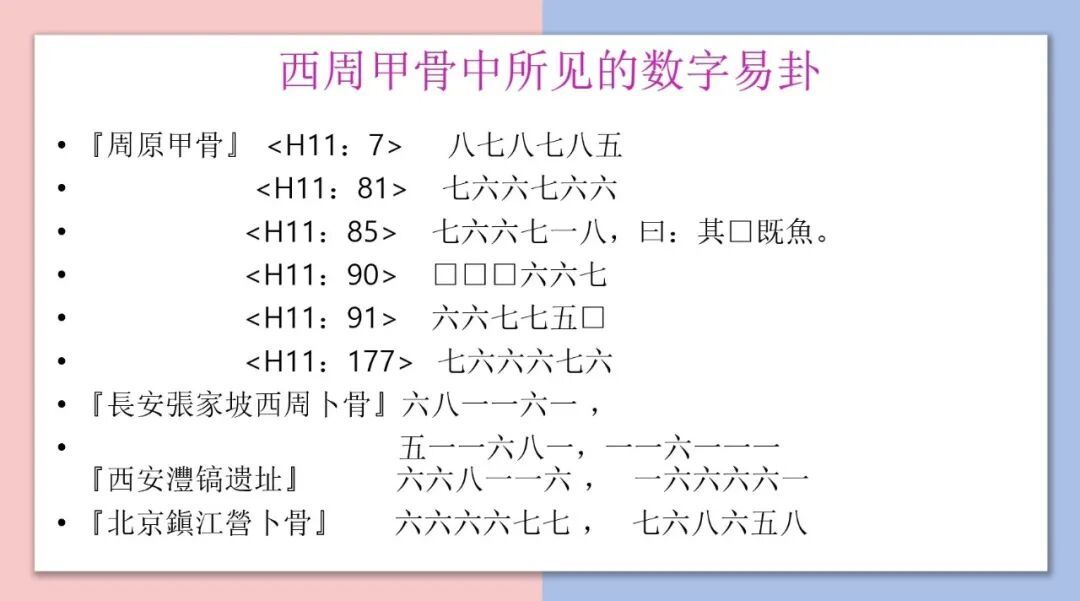

进入商代,卜甲与卜骨开始并行使用。二里岗文化下层二期(约公元前1600—1300年)首次出现经整治的龟甲,至殷墟文化时期(商后期)形成“钻、凿、灼”兼用的成熟工艺,占卜活动达至顶峰。朴教授通过统计表明,商代卜骨以牛肩胛骨为主,卜甲则以腹甲占绝对多数。西周早期延续商制,但中期以后中原地区甲骨占卜逐渐衰落,可能与《周易》数字卦的兴起相关。周原甲骨中出现的“八七八七八五”“七六六七六六”等数字易卦,以及青铜器铭文中的卦象符号,均反映了占卜方式从实物甲骨向抽象符号系统的过渡。

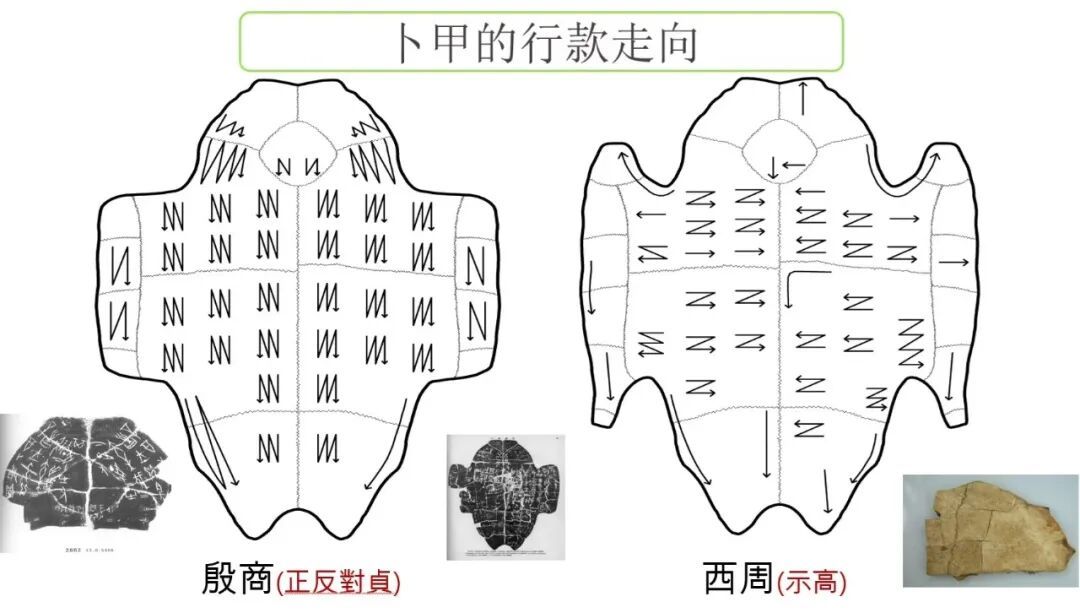

商至西周时期卜辞行款走向的变化

讲座重点分析了卜甲与卜骨的整治工艺及甲骨文书写规范。商代卜骨需经过削、锯、刮等多道工序,龟甲则需分割背甲与腹甲并打磨平整。殷墟时期甲骨文以“左右对贞”形式刻写,迎卜兆而书;西周时期则转为“守卜兆”,且卜甲文字改为横向排列,可能与文献中“示高”记载有关。朴教授强调,甲骨文不仅是占卜记录,更反映了商周时期文字布局、信仰体系与社会权力的互动关系。

西周时期青铜器中的数字易卦现象

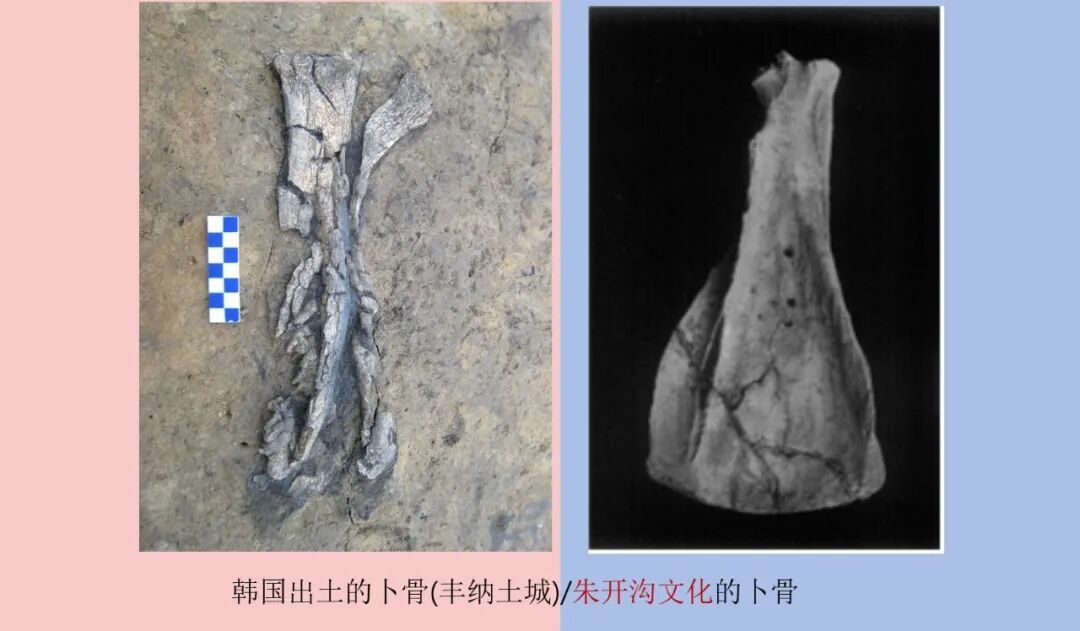

朴载福教授进一步将视野扩展至东亚地区,指出韩国金海丰纳土城出土的卜骨与中国朱开沟文化卜骨在形制上存在相似性,暗示了青铜时代占卜习俗的跨区域传播。他指出,尽管西周中期后中原甲骨占卜衰落,但其技术传统在周边地区仍长期延续。这一发现为理解东亚古代文明互动提供了重要考古学依据。

韩国出土的卜骨与朱开沟卜骨对比

朴载福教授在此次讲座中通过详实的考古材料与多维度比较,阐释了对先秦占卜制度演变规律的认识。在讲座末尾,现场师生就中韩甲骨比较、数字易卦起源等问题与朴教授展开了深入交流。