一、西周国家体制及其对世界古代文明研究的意义

2025年9月2日下午,在考古楼A座101室,由哥伦比亚大学东亚语言和文化系教授李峰带来“德斋讲堂”第九讲,也是李峰教授“考古学视野下的西周经济与社会”系列讲座的开篇《西周国家体制及其对世界古代文明研究的意义》,讲座由考古文博学院曹大志老师主持。

讲座伊始,李峰教授深情回忆了他求学期间在北大旁听张光直先生“考古学专题六讲”的经历,对张光直先生强调的要研究中国古代史在世界史上的重要性深表认同。李峰教授选择以本讲作为系列讲座开篇,希望通过对世界早期文明的广泛比较,来更好地理解中国早期的文明特性;同时也认为研究中国早期文明,能对理解世界早期文明起到促进作用。

具体到西周史研究,李峰教授首先强调了青铜器铭文的史料特性。李峰教授指出,西周金文是全球青铜器时代(前帝国时代)有关政府建制和国家行为最重要的一批资料,它使我们能够对西周政府进行比全球其他任何青铜时代政府更为清晰可靠的复原和解释。作为史料的较长篇西周金文有三个明显特性:直接性(个体性),中心信息(core information)来自官员们在政府服务的亲身经历,可以说是目击者记录(witness record);连续性,不同器物中的人、地、事经常互见,可以系联形成一个个连续的信息系统;准时性,西周金文比任何传世文献都可做到更加准确的断代。

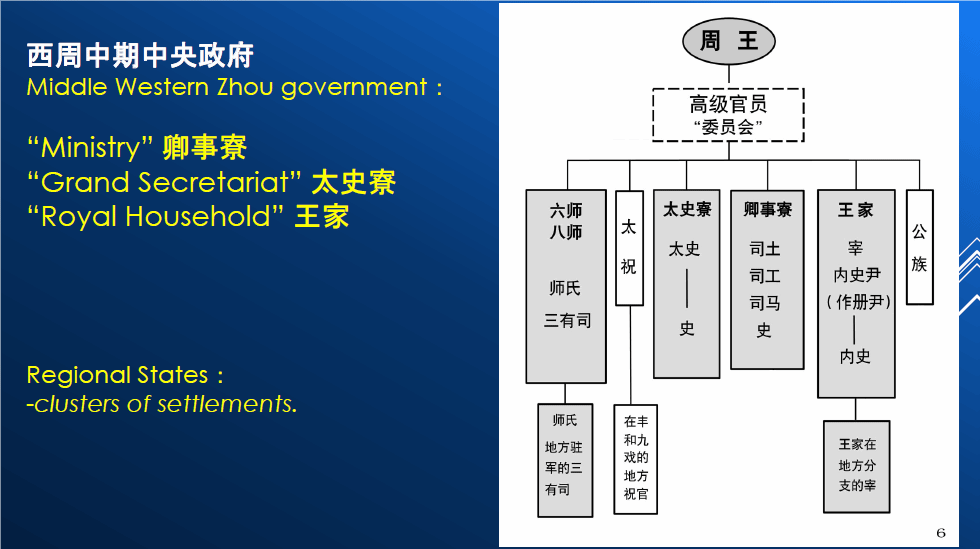

在此认识基础上,李峰教授结合金文资料讨论了西周国家和政府的基本特点。他指出,西周中期以来,王朝行政已经出现了由卿事寮、太史寮、王家构成的“三分结构”,形成了官僚系统。其中卿事寮作为一个常设政府机构的出现,具有划时代意义;太史寮保证了文书功能的系统化和阶层化;王家行政的独立则可视作一个成熟国家的标志。周王作为现世的统治者,掌控西周政府,对下属进行分封、册命。周人的天命观念和血缘、婚媾关系,构成了国家统治政治权力的基础。

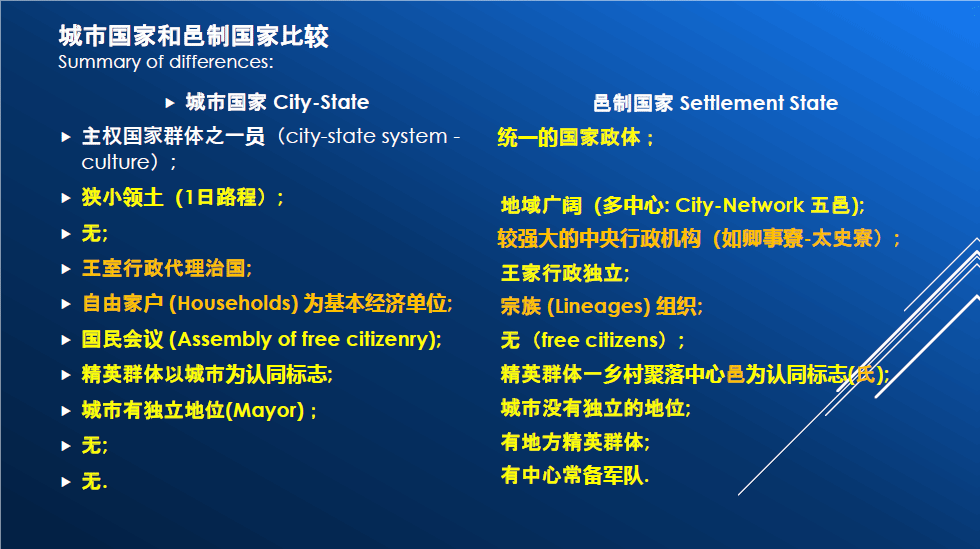

结合考古发现来看,西周分封的众多诸侯,都由中心聚落和绕其周围的聚落群来界定,而属于不同诸侯的聚落群之间往往有重合和交错。李峰教授据此认为西周王朝应属于“邑制国家”(settlement state),即国家由其所控制的众多“邑”构成,二者皆不存在明显的地理边界。国家的疆域内可以存在真空地带,诸侯的领土之间也会有重叠现象。“邑制国家”在定义上不应与“城市国家”(city-state)混淆。

为了更好地理解“邑制国家”与“城市国家”的区别,李峰教授接下来又以典型的“城市国家”——苏美尔和古希腊的考古发现为例,与西周王朝相比较,指出“城市国家”的特点是一群主权相对独立的小型国家存在于一个较密闭的地理空间当中,其缺乏较强大的中央行政组织,王室行政代理治国,以自由家户为基本经济单位,精英群体以城市为认同标志,城市亦有独立的地位。这与西周王朝拥有广阔的疆域,强大的中央行政机构,独立的王家行政,以及以宗族组织作为社会基础纽带,城市缺乏独立地位,精英群体以邑为认同标志,同时存在地方精英群体、中心常备军队等特征完全不同。

与“城市国家”不同,李峰教授认为,古王国时期的古埃及与西周王朝有相当大的可比性。地理环境决定了古埃及是一个受领土限制的国家,但其疆域也相对辽阔。古王国时期的古埃及政府拥有较为强大的中央行政机构,王室行政相对独立于中央政府之外,王朝同样拥有常备军队,中央对重要战略物资进行控制;同时地方也拥有相对独立的行政体系、地方军队和精英。这一时期的古埃及也可以视为“邑制国家”的另一种样式。到了古王国末期,地方势力的膨胀割据造成了内战频仍,中央势力衰颓,古埃及也进入了混乱的第一中间期。

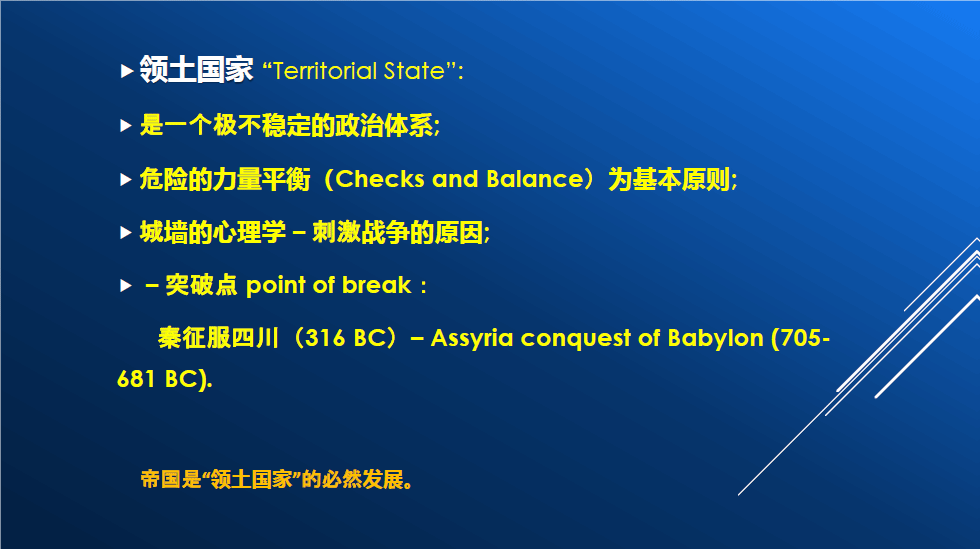

而同为群雄割据混战的中国春秋战国时期,中国也开始由“邑制国家”走向“领土国家”(territorial state),这也是进一步走向帝国行政体系发展的关键。李峰教授结合考古和文献材料对这一发展脉络进行了梳理,指出县和城墙是这一时期的两项重要发明:前者彰显新官僚体制的形成,国家对地方由领土控制走向领土行政;后者既是防御系统,又成为了新的战争压力的来源。“战国七雄”就是典型的“领土国家”,具有明确的疆界和基层行政体系。作为新出现的国家形态,这一时期的古代中国又可以与近东地区古代的“领土国家”相对比:它们都将自己当作拥有连续国土的地理政治单元;在处理对外关系时都认同自己是一个大的国际政治体系中的一员,并都采取了类似合纵连横的方式。

在广泛比较其他世界古代文明的基础上,李峰教授对“领土国家”的特点进行了总结,指出它们大都拥有强大的中央行政、系统化的“领土行政”,清晰的国界和统一的法律、赋税制度,都有边防军队,以保卫领土和开辟疆土为使命。这样的国家注定是一个极不稳定的政治体系,各国都会以扩张领土来作为自身的保障,从而形成了一种危险的力量平衡。一旦平衡被打破,新扩张的领土被不断地设立郡县,最终统一的国家就形成了帝国。亦即帝国是“领土国家”发展的必然结果。

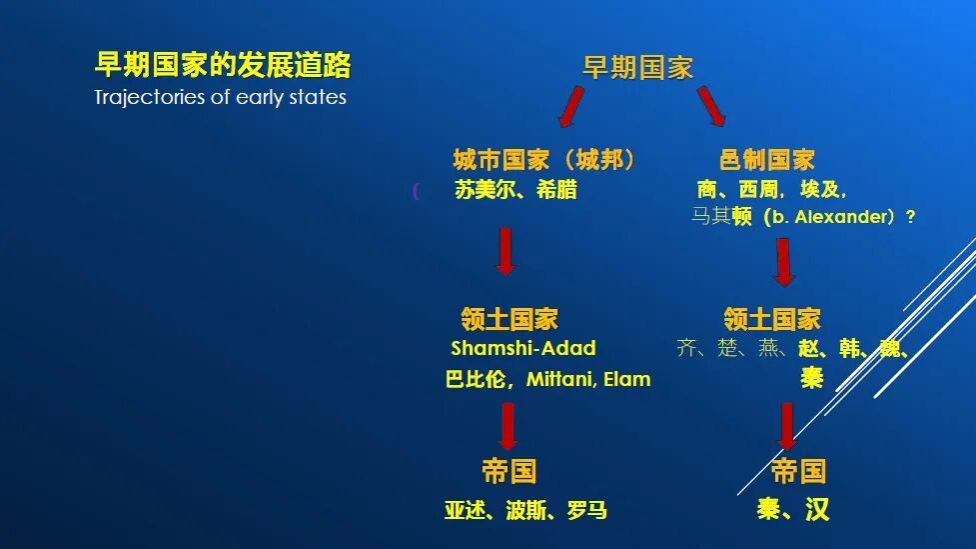

在讲座的最后,李峰教授对本讲描绘的早期国家的发展进程进行了总结:早期国家可以分作“城市国家”(城邦)和“邑制国家”两种,前者如苏美尔、古希腊,后者如商、西周、古埃及、马其顿等,它们各自有不同的发展道路,但都经历了转向“领土国家”,最终形成帝国的演变。西周国家体制研究的意义也在于让我们看到了早期国家演变过程中的一个重要节点,可以藉此重新梳理古代国家的发展历程。

讲座结束后,在场同学就有关技术变革对早期国家发展的影响、西周王朝是否存在“飞地”、金文作为史料的真实性、早期国家国民对我者的认同和他者的区别等问题向李峰教授进行了提问,李峰教授一一进行了解答。

二、古代经济史,市场和土地交易:重新思考西周时期的经济形态

2025年9月13日下午,在考古楼A座101室,由哥伦比亚大学东亚语言和文化系教授李峰带来“考古学视野下的西周经济与社会”系列讲座《古代经济史,市场和土地交易:重新思考西周时期的经济形态》,讲座由考古文博学院赵昊老师主持。

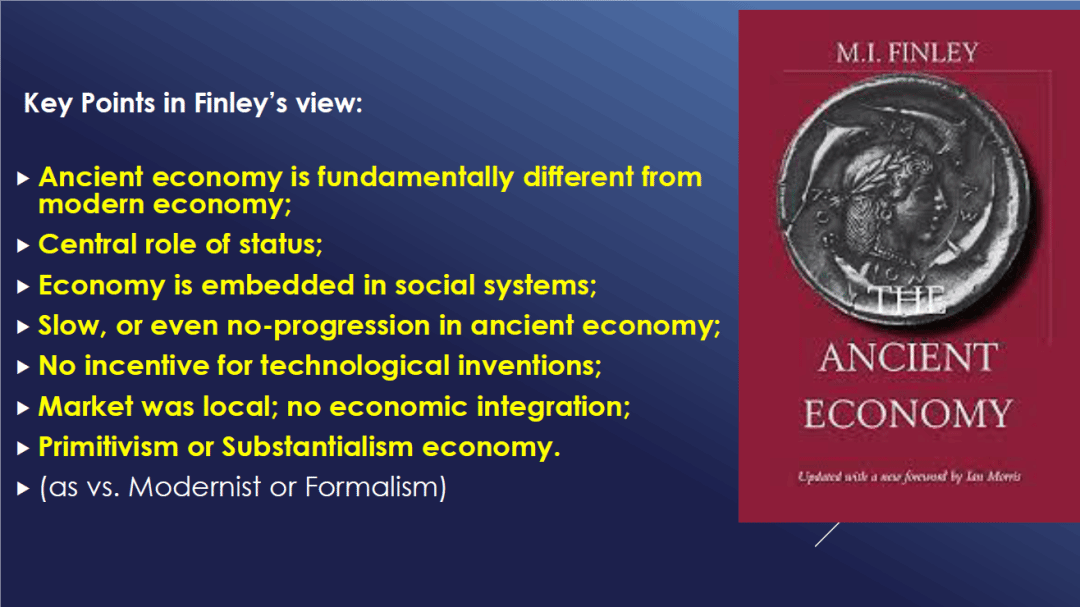

李峰教授先从西方经济史学家摩西·芬利(Moses I. Finley)的生平及其著作引入,并简要概括了芬利对古代经济的基本观点,其论著和观点影响深远,后续如瓦尔特·谢德尔和希塔·冯·瑞登主编的《古代经济》(Walter Scheidel and Setta von Reden, eds., The Ancient Economy)、J.G.曼宁和扬·莫里斯主编的《古代经济:史料与模式》((J. G. Manning and Ian Morris, eds., The Ancient Economy: Evidence and Models)都可看作其继作,这些著作也启发了李峰教授对中国青铜时代经济史的研究。

接下来,李峰教授以他既有研究和即出的书稿为基础,提出要努力探索怎样把古典时期经济史的研究方法和议题,应用于对早期中国的研究。李峰教授概括介绍了三个具体的研究案例,可以视作他在这方面的尝试:

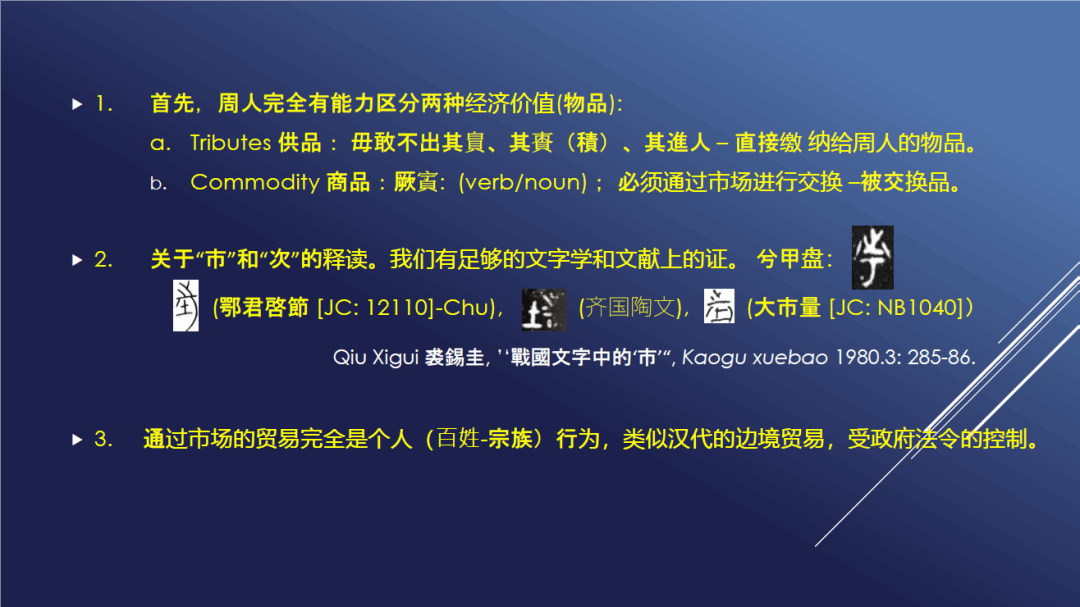

一是中国青铜时代是否存在市场交易,以往学者对这一问题的研究意见存在较大分歧。李峰教授以兮甲盘铭文为例,指出西周时期的古人已经完全有能力对供品(tributes)和商品(commodity)的经济价值进行区分,铭文中还明确提到了“市”,是有关边界贸易市场的直接证据。李峰教授分析铭文后认为,通过市场的贸易完全是个人(百姓-宗族)行为,类似汉代的边境贸易,受政府令的控制,这在考古学上也有证据支持。近年来江雨德(Roderick Campbell)等学者对安阳制骨作坊的研究,已经说明了晚商时期王畿内部有处于贵族宗族控制之下的大型制骨作坊,其产量巨大,远超地方的消费能力,很可能是面向一个更广大的非贵族市场,这暗示了商业化和市场机制的存在。类似地,又如孙周勇对周原制玦作坊的研究,指出制玦作坊也属于贵族家族经营,主要产品是面向平民的石玦,很少见于周原,说明它们主要销售到周原以外小聚落居住的一般民众。李峰教授强调这些考古材料反映的绝非“自给自足”的家族封闭性经济,而是一种面向市场、以获利为目的的经济形态;它们在当时的交换也不太可能是完全由王室支配的分配或赏赐,很可能是通过市场进行流通的商品。因此,西周的经济形态并非简单的再分配经济(redistributive economy)或所谓“仪式经济”(ritual economy),而可能是一种更复杂的形态。

为进一步论证上述观点,李峰教授又举了金文中的一些例子并做分析。裘卫盉记载了裘卫与矩伯的两次土地交易,先后以八十朋和二十朋贝换取了十田和三田的土地;亢鼎铭文记载了太保从亚手中购买价值五十朋贝的大 ,两个例子均说明西周时期的大小贵族,从召公到矩伯都在进行交易,交易的媒介是贝。李峰教授认为以上情况与第二讲青铜器生产系统研究所揭示的情况一致,即西周很多贵族宗族在从事生产和属于市场行为的商品交换。这包括高级礼制用品的生产(如青铜器和玉器)、贵族生活实用品的生产(如皮货和车马器械),也包括了面向一般平民的的生产和交换。总之,西周时期市场和商品交换的存在应该是无疑的。

,两个例子均说明西周时期的大小贵族,从召公到矩伯都在进行交易,交易的媒介是贝。李峰教授认为以上情况与第二讲青铜器生产系统研究所揭示的情况一致,即西周很多贵族宗族在从事生产和属于市场行为的商品交换。这包括高级礼制用品的生产(如青铜器和玉器)、贵族生活实用品的生产(如皮货和车马器械),也包括了面向一般平民的的生产和交换。总之,西周时期市场和商品交换的存在应该是无疑的。

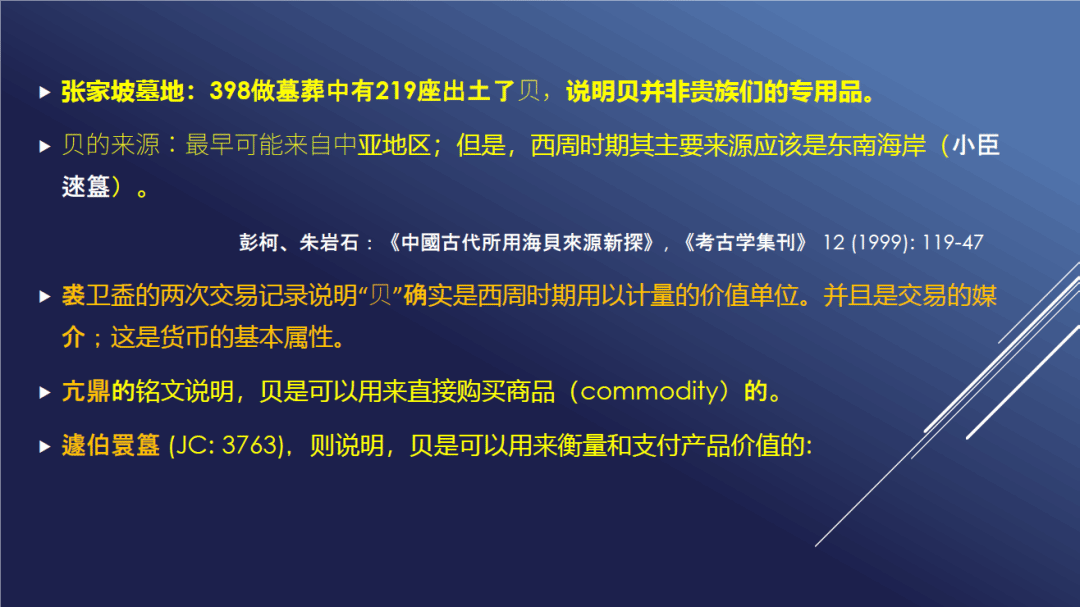

第二个问题是商周时期的货币问题。按照经济史研究的一般定义,货币具有储藏,交换媒介,支付赋税、租金或罚款,对不同货物进行比较的价格单位等基本职能。商周时期的“贝”是否已经可以称作货币且具有以上职能,学者们对此持不同看法。李峰教授以张家坡西周墓地398座墓葬中有219座出土了贝,说明贝在当时并非贵族的专用;而上举裘卫盉铭文记载的两次交易均用贝作为计量的价值单位和交易媒介,亢鼎铭文说明贝可用来直接购买商品;遽伯睘簋说明贝可用来衡量和支付产品价值,这都印证了贝在当时应是作为货币使用的。

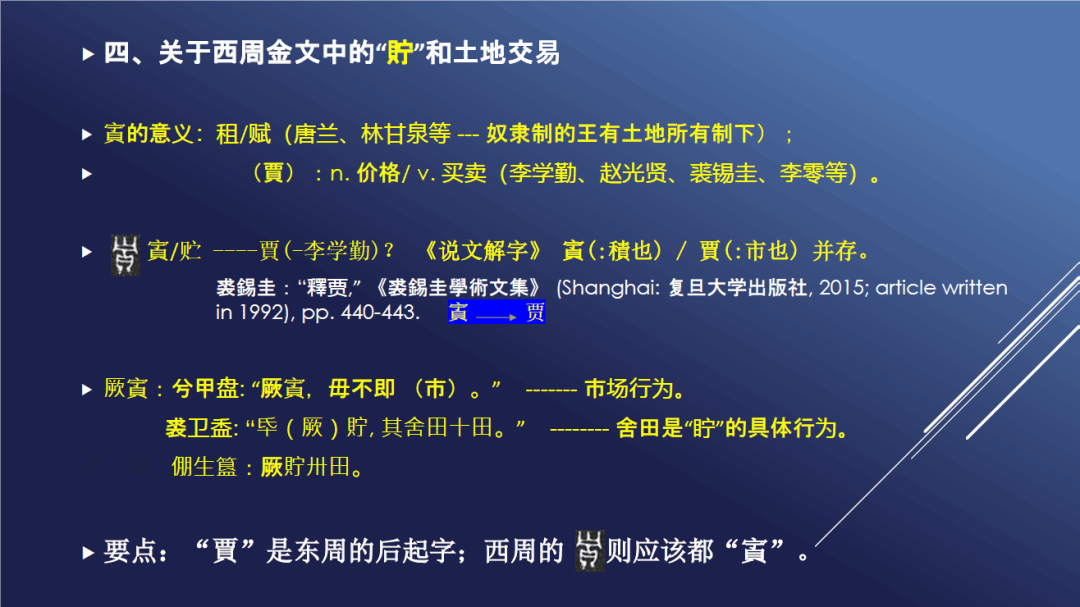

第三个问题关于西周金文中的“貯”和土地交易。西周金文中的“ ”字,李峰先生认为当释作“貯”,字形可以分析为像把贝币置入方盒中,表达付款、付账的意思(remittance/remit),即完成交易的行动(transaction);同时也表达把贝币储存起来的意思。由此字表达的交易过程的对象,和在不用现金购买的情况下用作“貯”的物件,自然都是可以交易的商品,即包括土地在内的私产。如上举裘卫盉的十田和三田,或九年卫鼎中的“林里”。五年卫鼎中的“余审貯田五田”,就是用五田来付账(remittance)。李峰教授还特别指出了倗生簋中倗生用良马和格伯(霸伯)换取三十田的记载,认为这很可能是霸伯作为国君以土地和臣下进行的交易,交易后的土地当属倗生私有,否则这个交易就失去了意义。也就是说,西周时期土地是贵族宗族所私有的财产。

”字,李峰先生认为当释作“貯”,字形可以分析为像把贝币置入方盒中,表达付款、付账的意思(remittance/remit),即完成交易的行动(transaction);同时也表达把贝币储存起来的意思。由此字表达的交易过程的对象,和在不用现金购买的情况下用作“貯”的物件,自然都是可以交易的商品,即包括土地在内的私产。如上举裘卫盉的十田和三田,或九年卫鼎中的“林里”。五年卫鼎中的“余审貯田五田”,就是用五田来付账(remittance)。李峰教授还特别指出了倗生簋中倗生用良马和格伯(霸伯)换取三十田的记载,认为这很可能是霸伯作为国君以土地和臣下进行的交易,交易后的土地当属倗生私有,否则这个交易就失去了意义。也就是说,西周时期土地是贵族宗族所私有的财产。

讲座最后,李峰教授总结了西周经济的基本形态,指出西周属于“前税制国家”(pre-taxation state),学者或称之为“领域式经济”(domain economy)。这一经济体系将整体划分成许多领域,王室是其中最大的一个。对西周来说,当时的贵族们以“采邑”的形式拥有大量土地。这些土地以聚落形式分布在其中心聚落的周围,为类族宗族提供了主要的经济来源。周王以“王家”名义拥有更多土地,从而形成了一个庞大的经济体系,在不同地方都有自己的地产;王家的经济来源不仅靠地产,还有源源不断的外族贡纳;王室和宗族之间或宗族和宗族之间的主要经济纽带是赏赐和赠与。在这个模式中,“市场”有着重要地位,它为西周的经济注入了活力,货币则为市场提供了一个价值比较的基准和直接交易的手段。周王的地位体现在其控制关键的物资,特别是自南方输入的铜料,并将其赏赐给贵族,但这并非正常的工资(salary)。此外,周王还控制了山林川泽所出的物产和王室土地的生产,以此来养育王室军队。最后,李峰教授提醒大家也不要忘记西周国家掠夺性(predatory)的本质。兮甲盘记载西周政府对外族所征收的“其 、其积、其进人”也是王室财政的重要来源。

、其积、其进人”也是王室财政的重要来源。

三、从考古学角度研究欧亚古代社会的经济增长——中国青铜时代晚期经济增长研究事例

2025年9月20日下午,在考古楼A座101室,由哥伦比亚大学东亚语言和文化系教授李峰带来“考古学视野下的西周经济与社会”系列讲座《从考古学角度研究欧亚古代社会的经济增长——中国青铜时代晚期经济增长研究事例》,讲座由考古文博学院赵昊老师主持。

李峰教授先介绍了西方经济史学家摩西·芬利(Moses I. Finley)于1973年出版的《古代经济》(The Ancient Economy)一书,简要概括了书中对古代经济的主要观点。以芬利及剑桥学派所提出 “古代经济缓慢,甚至没有进步(Slow, or even no-progression in ancient economy)”,以及“没有技术革新的动力(No incentive for technological inventions)”这两个观点为引,李峰教授就古代经济增长的议题做概述和讨论。

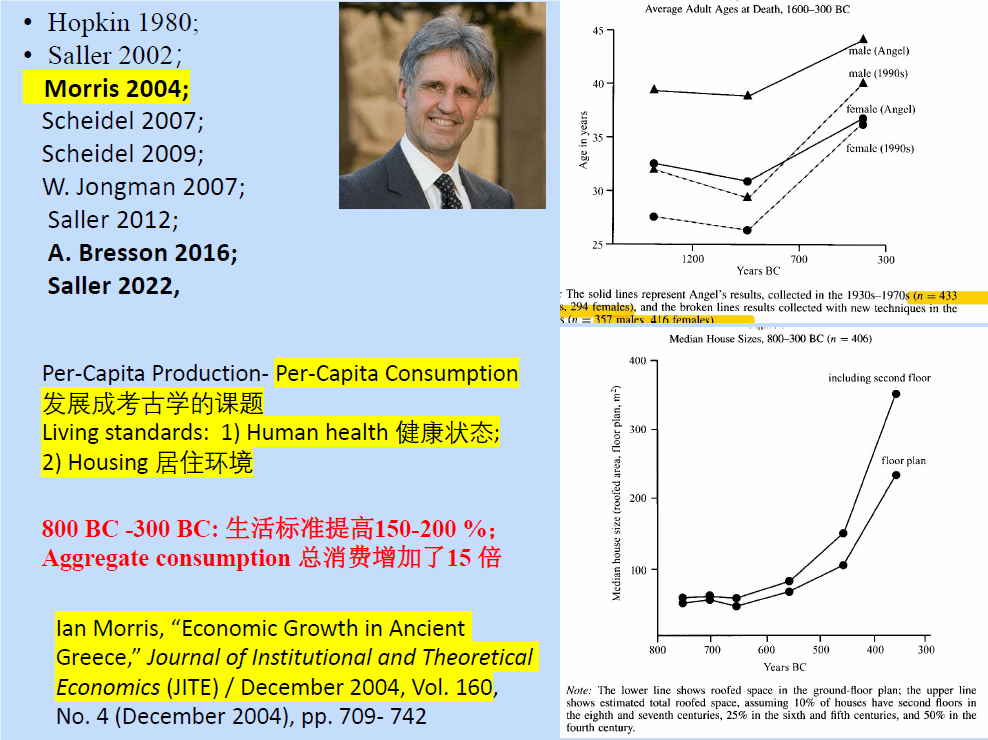

讲座先以历年来西方学者对古罗马经济的研究为例,论述了古代经济增长议题的学术史。英国剑桥大学古代史学家基思·霍普金斯(Keith Hopkins)于1980年撰文,将古罗马的经济称为“税收-贸易模式(Taxes-Trade model)”,其表现为实行货币税(Money tax)、通过本地交易以获得货币等(Hopkins,“Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400)”, 1980.),学界亦普遍认为当时的古罗马已出现经济增长。后美国斯坦福大学教授理查德·萨勒尔(Richard Saller)从总增长(Aggregate Growth)及人均增长(Per-Capita Growth)两种角度分析古罗马经济增长状况(Saller,"Framing the Debate over Growth in the Ancient Economy", 2002.),古代经济增长开始转为一专门研究领域。英国历史及考古学家伊安·莫里斯(lan Morris)通过希腊墓葬研究古希腊的经济与社会结构,并提出可从健康状态、居住环境等与生活水平相关的角度分析希腊经济增长(Morris,“Economic Growth in Ancient Greece”,2004.)。自此,古代经济增长这一议题发展成考古学课题。

在介绍西方学者对古罗马经济增长的历年研究后,李峰教授对经济增长的指标进行了总结,受希腊-罗马文明的经济增长课题的启发,进一步提出可将相关研究应用至中国青铜时代晚期的研究中,通过已有资料来证明中国先秦时期的经济增长。为此,李峰教授于2024年3月在哥伦比亚大学参加了以“探寻欧亚古代社会的经济增长(In Search of Economic Growth in Ancient Eurasian Societies)"为主题的会议,并开展相关研究。以近年研究成果为基础(Li Feng,"Approaching Economic Growth in Late-Bronze-Age China: Urbanization and Its Contributions to Economic Growth",2024.),李峰教授在分享了研究中国经济增长的方向及方法。

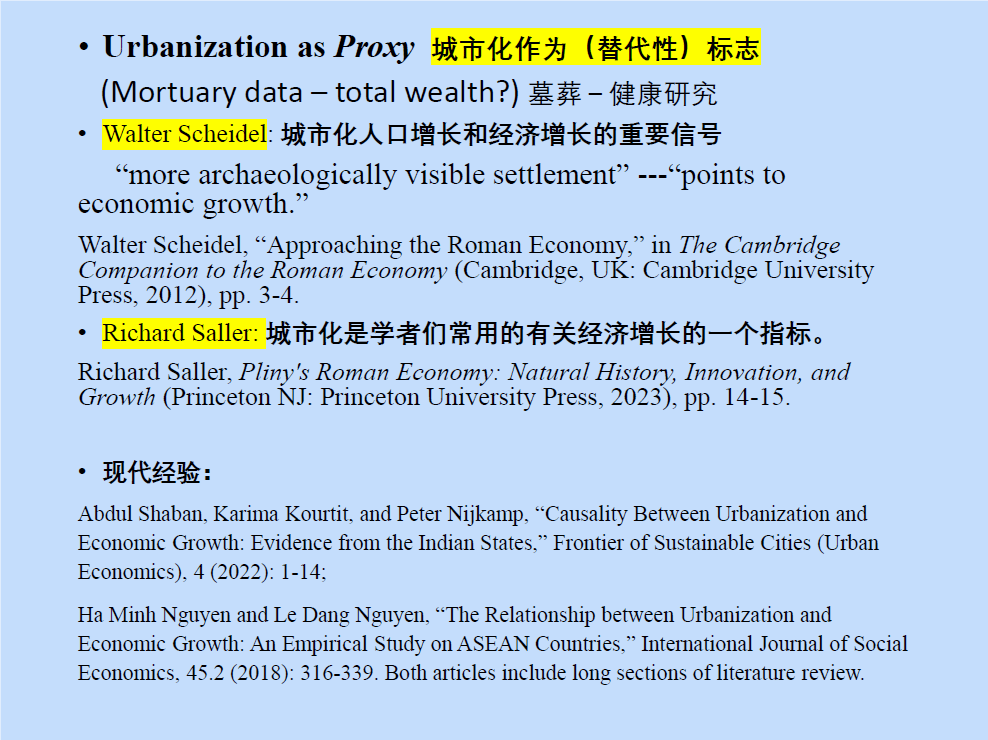

第一,确定作为衡量中国青铜时代晚期经济增长的标志。李峰教授选择以城市化(Urbanization)作为标志,主要原因如下。其一,城市是中国考古学的研究重点,因此,中国考古学在城市考古方面可提供丰富的资料和经验。其二,与墓葬的大量材料相比,城市的资料在可控制范围之内。其三,以城市为研究对象,城市的分析的结果也可以和人口资料相比较。与此同时,城市化是研究中常用的标志,在学界亦受到认可。如:沃尔特·沙伊德尔(Walter Scheidel)认为考古居址区的增多及城市化人口的增长是经济增长的重要信号(Walter Scheidel,“Approaching the Roman Economy”,2012.),;理查德·萨勒尔亦指出城市化是学者们常用的有关经济增长的一个指标(Richard Saller,“Pliny's Roman Economy: Natural History, Innovation, and Growth”,2023.)。

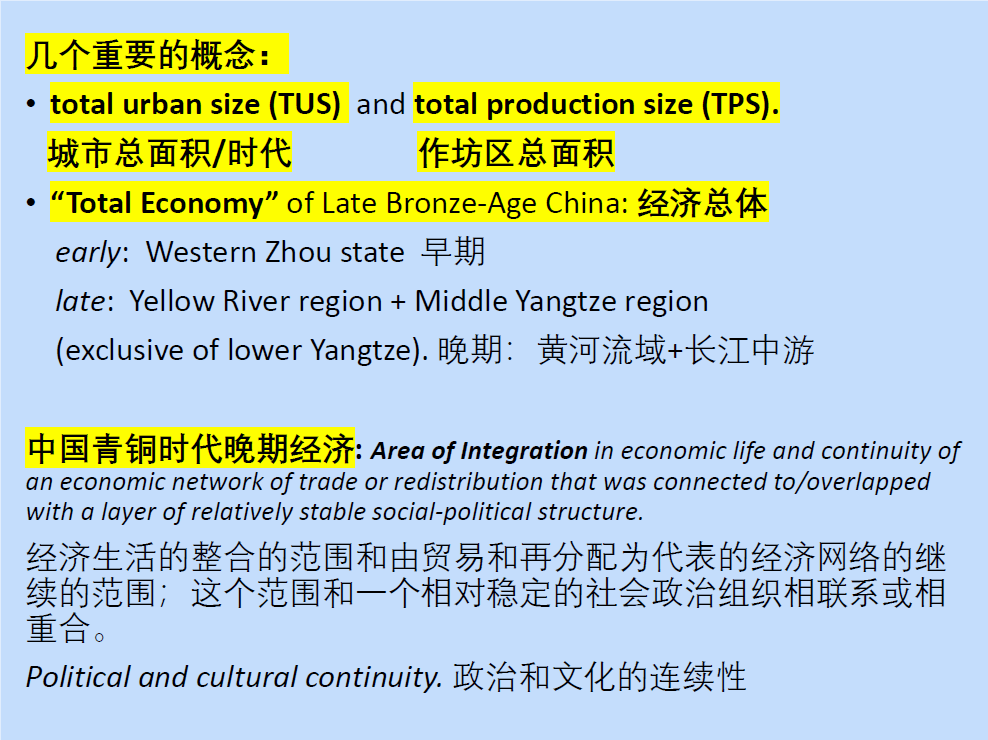

第二,了解经济增长研究中的重要概念,并确定研究范围。李峰教授先介绍了三个相关概念:一个时期中城市的总面积(total urban size, TUS)、作坊区总面积(total production size, TPS),经济总体(Total Economy)。确定用于比较的地域范围方面,李峰教授将早期(公元前1100—800年)定为西周国家的控制区域,晚期(公元前800—300年)则为黄河流域及长江中游一带,并提出各范围需和一个相对稳定的社会政治组织相联系或相重合,同时具有政治和文化的连续性。

第三,计算研究数据。首先是计算城市总面积增长。参考许宏老师《先秦城邑考古》一书,李峰教授筛选出早期城邑32座、晚期城邑565座,并根据考古调查和历史信息,分别计算各期城市的总面积以及总面积增长。结果显示,西周至东周时期,城市总面积增长至少4倍。其次是计算作坊总面积的增加。李峰教授指出,作坊总面积的计算受限于资料的不足,目前为止,可获取的手工业作坊面积数据包括周原遗址、新田遗址及燕下都遗址,战国时期另有13座与周原规模相当的遗址。其三是计算人口增长。采用估计的人口数量进行推算,从西周至汉代800年间,人口至少增长了3倍。

第四,推定经济增长率。李峰教授在此提出一种假设:如果以城市总面积变化的增长作为从公元前10世纪到公元前2世纪的中国经济总增长,在经济增长数据可靠的情况下,或许可以推定人均经济增长率,方法如下:

推定人均经济增长=(经济总增长)×100%/(人口总增长)×100%

经计算,中国青铜时代晚期人均总经济增长为285.33%,人均年经济增长率为0.131%。

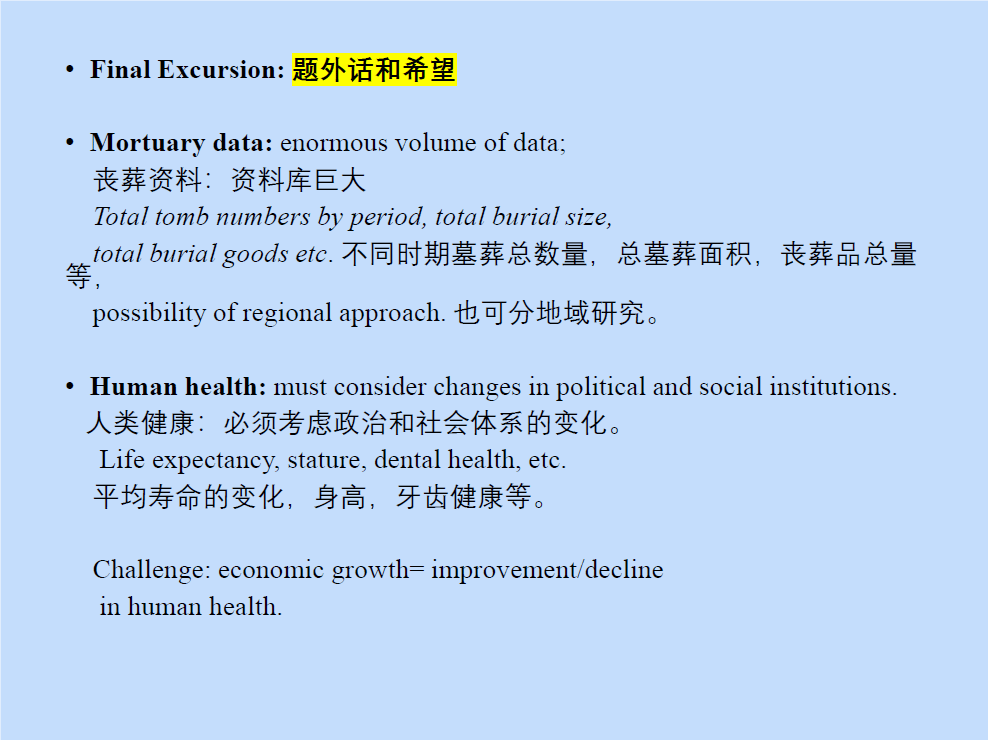

讲座最后,李峰教授对中国古代经济增长这一议题的研究提出设想。第一是研究资料的拓展。在城市以外,丧葬材料的数量丰富,虽整理难度较大,但仍是极为宝贵的资料,可提供不同时期墓葬总数量、总墓葬面积、丧葬品数量等数据,亦可分地域做对比研究。第二是通过人骨材料开展以人类健康作为衡量经济增长的研究,其中包括平均寿命变化、身高、牙齿健康等,同时结合考虑政治和社会体系的变化。

四、山东龙口归城遗址的调查、发掘与研究——地域性陶器的生产系统和交流形式

2025年9月27日下午,在考古楼A座101室,由哥伦比亚大学东亚语言和文化系教授李峰带来“考古学视野下的西周经济与社会”系列讲座《山东龙口归城遗址的调查、发掘与研究——地域性陶器的生产系统和交流形式》,讲座由考古文博学院赵昊老师主持。

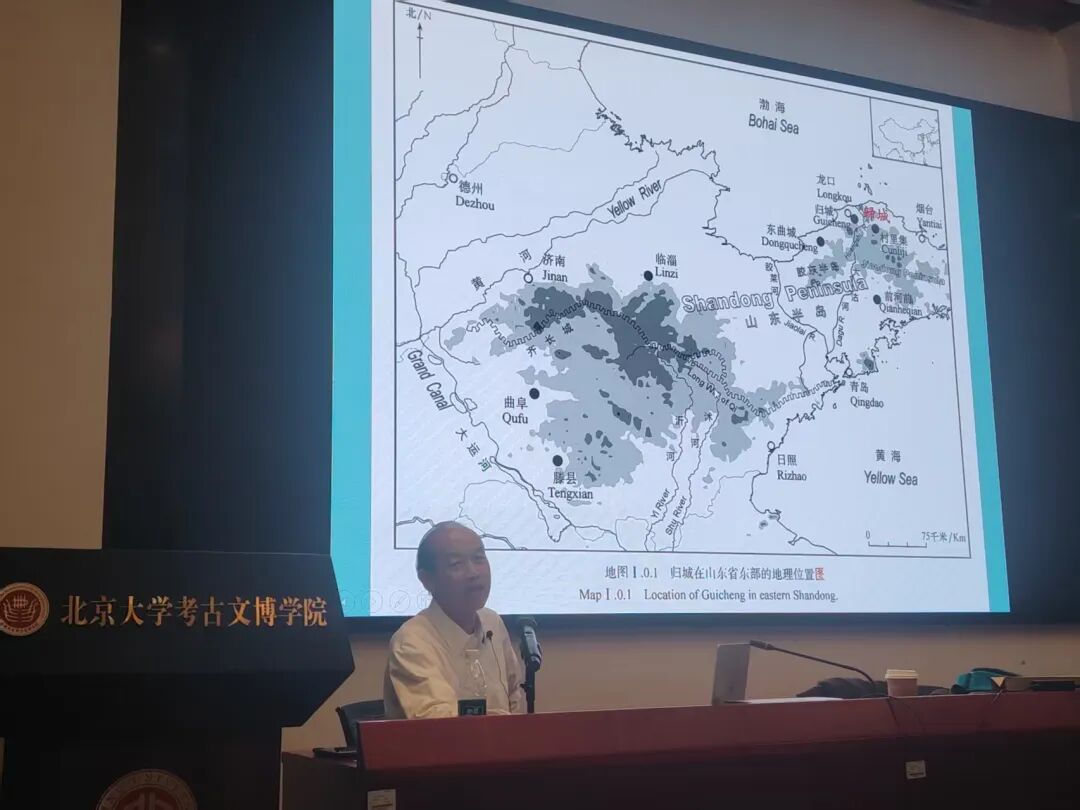

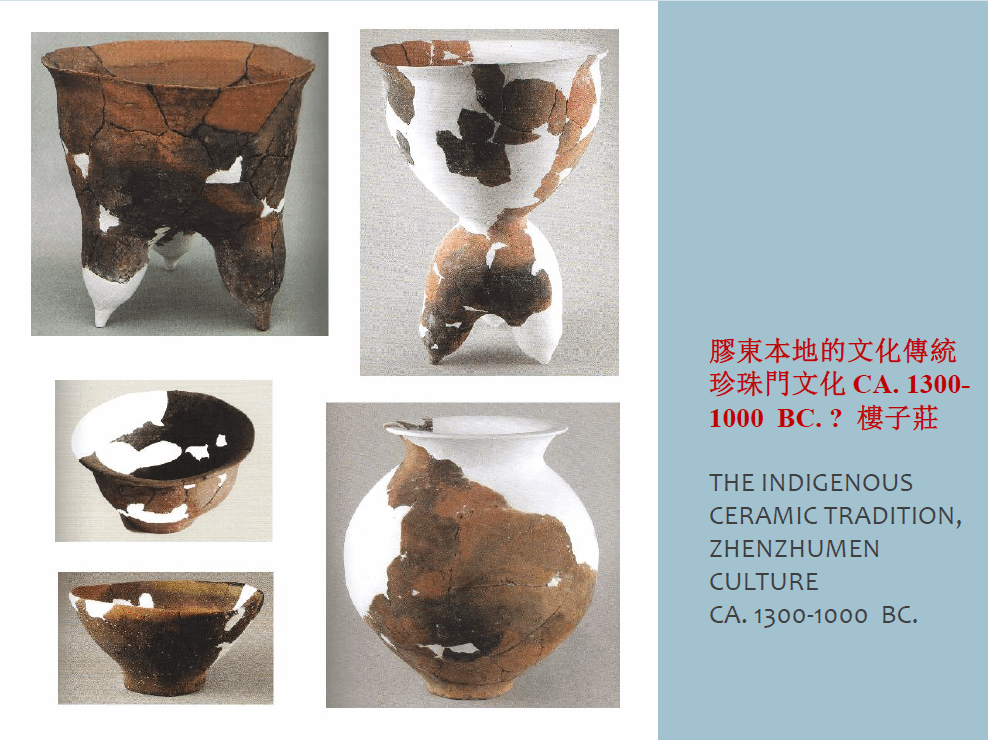

李峰教授先介绍了山东龙口归城遗址。该遗址位于山东省烟台市龙口市黄城东南一带,面向渤海,背靠莱山,地势平坦,东西向约30公里,南北向约20公里。2006年至2012年,中国社会科学院考古研究所、美国哥伦比亚大学东亚语言和文化系、山东省考古研究所三家单位合作,于山东龙口归城遗址进行考古工作。从出土遗物来看,归城遗址的主要文化因素包括以夹砂红褐陶为主的珍珠门文化,以及以泥质灰陶为主的周文化。此外,归城遗址亦是山东地区青铜器最为集中的地方,如1951年归城南阜村出土一盤一匜四盨,为侯嫁女到來莱国之器(《黄县㠱器》,王献唐著)、1969年归城小刘庄出土啓尊及啓卣,记载了记载了启随周昭王伐楚、铸器祭祀祖丁等事。

之后,李峰教授分享了归城遗址调查项目的学术目标及田野工作。学术目标共四点。其一,研究归城作为青铜时代晚期一座中心城址的内部社会和政治组织,并通过对归城的研究来探索周代边缘地区二次国家形成的过程。其二,研究龙口地区的聚落组织形态,以及归城在其中的位置和支持系统。其三,研究珍珠门和周两种文化的关系、相互的反应,以及变异和融合的过程。其四,为胶东周代,特别是西周时期遗址、遗物的年代研究提供一个标准。

工作分划方面,李峰教授强调了田野工作设计的两个原则,包括了解大遗址工作的系统性和长期性,以及在调查阶段获得尽可能多的资料,并从四方面介绍归城田野工作的分划。一是内城钻探,工作内容包括建立钻探资料的数据库、通过详细测量地面高度来制作地理模型、尝试地下建筑遗迹的复原等。二是外城的调查,确定了归城以山体作为南边屏障,另外三面形成椭圆形城墙,城墙总长度约为12公里,墙内总面积约8平方公里。三是地表系统采样调查,采集点约11000处,并将其制作成城内地面陶片的连续分布图。其结果表明,归城遗物主要集中分布于遗址东部及北部的三个区域,西周前的陶片分布不见规律,西周陶片主要分布于内城,东周陶片分布范围扩大。四是以了解城内地层及确定城墙年代为目标进行试掘。经过以上工作,李峰教授将归城划分为三个阶段。第一阶段为西周早期,以H20为代表,器物包括高领袋足鬲、圈足豆等;第二阶段为西周晚期,以H10、H17、H19等为代表,器物包括粗柄豆、折肩罐等;第三阶段为东周中晚期,以H3为代表,多见陶豆。

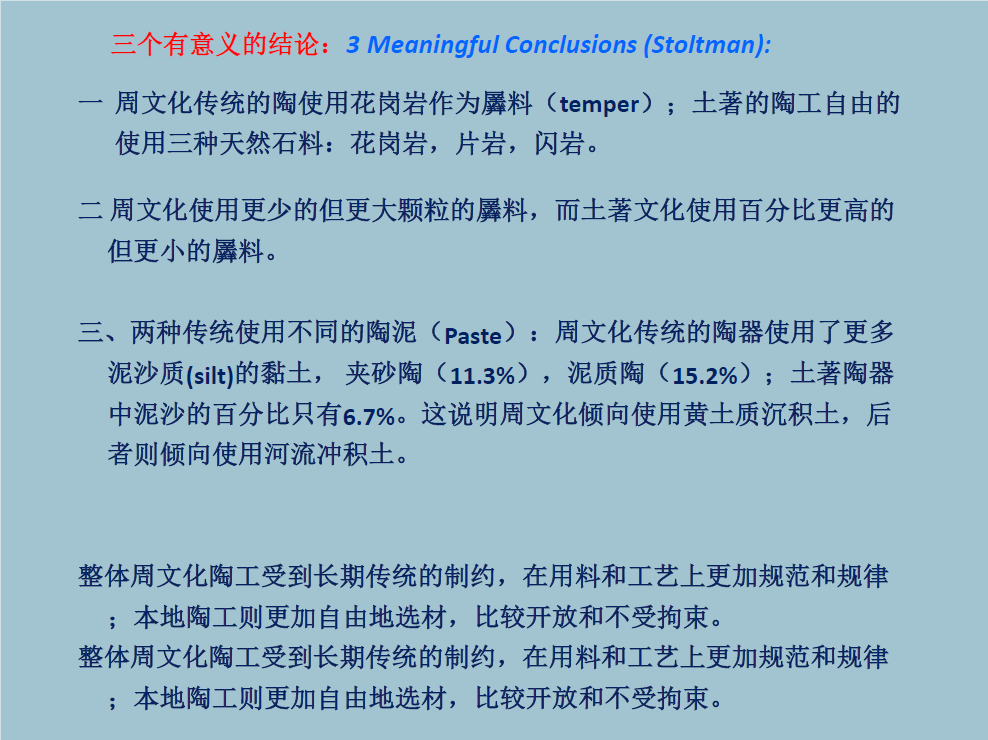

此外,李峰教授亦通过项目所获取的资料讨论了归城地区两种文化的生产系统。首先从归城遗址陶片的存在状态切入,指出珍珠门文化陶器分布在归城全域,且比例从第一阶段至第三阶段逐渐增加。为了解归城本地文化与周文化的陶器是否属于同一生产系统,李峰教授分别对两类夹砂陶进行胚体及陶泥值分析,结果如下。第一,周文化传统的陶器使用花岗岩作羼料,而土著的陶工则使用花岗岩,片岩和闪岩这三种天然石料。第二,周文化使用更少但更大颗粒的羼料,而土著文化使用更多的但更小颗粒的羼料。第三,两种传统使用不同的陶泥,周文化陶器使用了更多泥沙质(silt)黏土,而土著陶器则相反,代表周文化倾向使用黄土质沉积土,后者则倾向使用河流冲积土。李峰教授对上述现象进行总结,认为周文化陶工受到长期传统的制约,在用料和工艺上更加规范和规律,而本地陶工的选材则更加自由、开放、不受拘束。

讲座最后,李峰教授对归城地区陶器的交换方式作出推测,认为珍珠门文化因素的普遍存在反映出陶器的交换或贸易系统,需考虑归城附近有一群珍珠门文化的陶器作坊的存在,它们在有效的范围内长期支撑了与归城周文化社区的交换和贸易。以此同时,李峰教授指出归城陶器的交换是一个互补性交换系统,证据有三。一是土著陶器以鬲、鼎、甗等炊煮器为主,而周人传统的陶器主要是盛食器和储藏器,形成了归城晚期特殊的器群。二是土著陶工更熟悉或更自由地开采当地资源,这些陶器可能有更低的成本,使他们有能力在周人主导的归城人口中找到一个好的市场。三是珍珠门的陶器夹杂了大量大小各异的矿物质,并以河床泥沙作胎,其较快的传热速度可能成为产品优势。珍珠门文化人群或许用这类炊食器交换周人制作规范、精美的盛食器或其他产品,从而维持了长期的贸易平衡。

讲座结束后李峰老师与聆听讲座的部分师生合影