2024年4月12日上午,北京大学考古文博学院研究生课程《考古学研究》系列讲座春季学期第四讲《石窟寺研究的走向——以龟兹为例》在考古楼A座101举行,由北京大学考古文博学院魏正中教授主讲。

魏正中教授主讲

讲座现场

一、区段与组合

到目前为止的石窟寺研究,其工作开展的基石与主要关注都在集中于单体石窟,对窟内装饰的重视不断被强化。但是,石窟寺院作为具备综合功能的宗教场所,并非单体洞窟的加总,其组织结构具有内在逻辑关系,对于单体石窟的过度强调阻碍了对石窟寺院的更深入探索。因此,需要寻找新的视角、新的方法来研究石窟寺院。

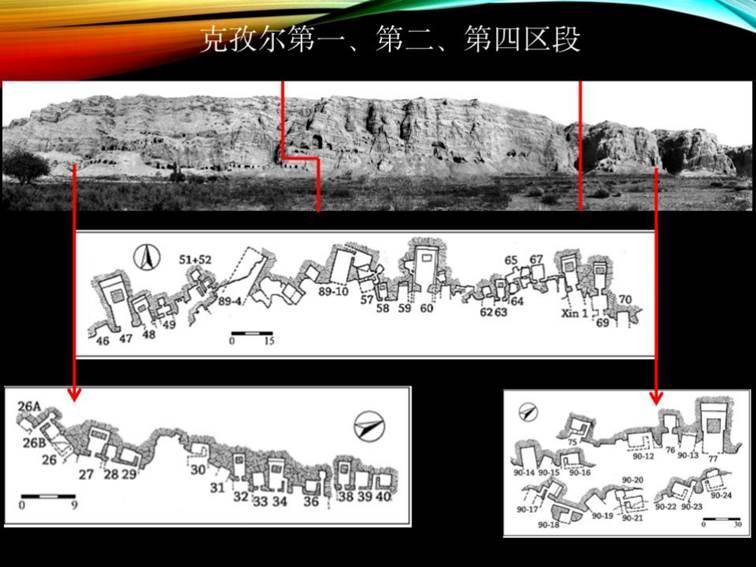

在这一视野下,首先需要考虑的概念是区段(District),区段是遗址中同类型洞窟或洞窟组合集中分布的区域,一个区段与其他区段有明显的界限,不同区段承担着不同功能,即具有功能区划的意义。每一处石窟寺院都具有其独特规划,需要通过有特定职能的区域显示出来。同时,一个区段内的洞窟也存在早晚变化、更新的过程。克孜尔石窟谷西区内,一百余个洞窟可分为三个区段,其中,第二区段最初都是各式各样未经装饰的储藏窟,没有任何住所或礼拜场所,而随时间推移区段性质发生变化,方有增建拥有绘塑装饰的礼拜和居住洞窟。在克孜尔石窟谷东区,近地面处均为方形窟、僧房窟,处于第三区段,而崖壁更高处则见中心柱窟,属第五区段,区段间存在不同的功能分工与早晚演变关系。区段的划分不应仅限于洞窟,而需要拓展至整个石窟寺院。例如,目前对于莫高窟,仅划分出南北两个洞窟区域是不足够的,如果忽视大泉河北岸的佛塔群与窟前的地面寺院,就无法考虑从整体上佛教是如何利用这一区域的。

克孜尔谷西区的三个区段

洞窟组合(Groups)是在区段之下更为微观的概念,指位置毗邻、通常处于同一水平面并且共用前室或栈道的若干洞窟,不同的组合类型反映了不同的需求。克孜尔存在两类洞窟组合,第一类由一个或多个方形窟和一个或多个僧房窟构成,基本不见中心柱窟;第二类则包括至少一个中心柱窟,方形窟和僧房窟或有或无。一个组合内的洞窟可能会经历增建或改建的历时性过程。如第二类组合171窟、172[1]窟,172[1]窟最初为僧房窟,后改建为中心柱窟,礼拜中心由一个增加到两个,而僧人也不再居住于洞窟中。

与无有中心柱窟两种组合对应的是A传统、B传统两种风格的壁画,两种传统叙事图像来源于不同文献文本,呈现出不同的叙事风格与主题,A传统以故事经典为中心,以富有的、有权势的俗人为故事重点,强调遵守佛教道德规范和支持佛教僧团的重要性;B传统则以佛陀形象为中心,能够见到所有社会阶层的主角,是与实际戒律规则有关的故事。两种传统的呈递背后牵系着教义的变化,属于说一切有部教派的两个不同发展阶段,其背后存在技术与人群的变化过程。组合与洞窟的不同模式呈现于洞窟建筑、绘画布局与叙事内容等各方面,通过两种组合相对年代的排比,能够对两种传统的承继变迁、克孜尔石窟乃至该地区佛教的发展历程进行追溯,早期的A传统出现于克孜尔、库木吐喇、苏巴什等处,而到B传统则呈现出遍地开花之态势,至于唐朝与回鹘时期,洞窟数量锐减,均在原有寺院中改建,风格为之一变。

在对这些洞窟的考察中,需要具有“在场感”(Sense of place),充分利用进入洞窟带来的“感受”变化。这一独特感受来源于石窟寺院对洞窟位置、建筑、壁画等方面的最初设计与匠心考虑,因而需要尽量将自身带入彼时情境,尽可能以主位的角度来思考,还原洞窟所处的空间语境,才可能得出更为可靠的结论。

二、洞窟以外:石窟寺院作为社会生命体

作为有机联系整体的石窟寺院研究,确定其“边界”(Boundaries)是首先需要考虑的问题。对寺院而言,边界与山门(Gates)的位置对理解其布局与结构意义重大。地面寺院遗址夏合吐尔目前所见南面正门建筑应是更晚时期修筑的军事设施,因为其对面并无寺院核心建筑,而寺院原初的山门应在东面,因为东侧围墙中心的“巨大通道”正同主广场与佛塔相对。地面寺院大多具有连续围墙作为边界,而龟兹石窟寺院的实体边界尚未被证实,常成为被人所忽略的环节。但是,边界不仅是人工建筑,也可以由山势、河流等周边自然物象特征构成,石窟寺院应多见此种标识,具有与地面寺院内类似的边界设置与空间关系。

石窟寺院中,中心定义了边界,而确定边界才能找到中心。森木塞姆遗址中,作为中心的高地上建立着大型佛塔,而洞窟围绕佛塔,开凿于山谷周围的小山丘上。至少在唐代及以前,一个寺院的核心在于佛塔,从塔出发环顾四周,具有一种方向感,山崖围绕佛塔,也可以发挥边界的作用,东南方向的河道出口则可被看作山门。在寺院的最初设计中,自山门可以看见寺院之中心建筑,而自中心建筑也应能与周围的重要内容产生视线的连接,自佛塔可观洞窟,自洞窟亦可见佛塔。而寺院后期发展所产生的新洞窟,则可能不在这一通视联系中。因此,石窟寺院的增修改建可能导致寺院边界的历时性变迁,而不同的边界范围也可以成为重要的分期依据。

边界的寻找依托于被边界所围绕的石窟本身,石窟寺院具有不同的布局模式。一是线形布局,沿河分布形成通道,通过河流联结,如库木吐喇、克孜尔、台台尔等处石窟。二是存在佛塔作为寺院中心,洞窟面朝佛塔而修筑,如森木塞姆、托乎拉克埃肯、温巴什等处石窟。三是寺院中心为空地而不修建筑,作为僧人或信众的集会之所,如克孜尔尕哈石窟。区分石窟寺院的不同类型,辨识布局背后的不同功能,是石窟寺院研究的重要线索。

龟兹石窟寺院所见三种布局模式

“连通建筑”(Connective architectures)是石窟寺院中连接单个洞窟、洞窟组合、区段等不同单元的建筑结构,或纵或横,是人们通往寺院各位置、各层级的必经之路,也是将洞窟连结为有机整体的必需通道。具体可划分为,三维的木构或石凿结构,包括前室和栈道(Antechambers and balconies)、阶梯(Stairways)、通道(Tunnels);二维的小路(Paths)和广场(Courtyard),它们需要对外部自然环境作出细微改造;以及一维的连通建筑“方向”(Direction),不使用任何材料而通过不可见的线性结构连接各单元。石窟寺院作为精心规划且功能完备的宗教聚落,正是因为内部各单元通过连通建筑相互沟通、联结,才得以作为整体发挥功能,因此连通建筑对理解石窟寺院的结构具有重要意义。

“方向”在连通建筑中显得尤为特殊,这意味着一种考古工作无法触及的非物质性空间联系,然而,考古学者需要利用石窟寺院中“虚”的概念来推进工作。任何石窟寺院都可以被理解为崖壁立面、人工建筑同它们面前或其间功能性留白空间之间和谐而平衡的相互作用,即“实”与“虚”的互动协同。具体而言,“虚”是没有可见实体的空间,是允许社会生活在宗教领域内发生的“空隙”。除了尽可能发现石窟寺院遗留的实体建筑,还需要厘清虚的空间——实体建筑间的距离、对比与位置关系,才能够更深入准确地理解整个遗址、整个寺院的安排与设计。

最后,石窟寺院作为曾经在某一历史时期活跃过的宗教场所,需要用区域考古的视角来看待。将石窟寺院置于其所处的历史与区域语境中,考虑一座寺院与整个社会的互动关系,考虑在政治力量的摆锤之下,一个国家如何安排宗教事业与社会生活,这种历史决断又如何引导了石窟寺院的起落兴衰,才可能真正理解石窟寺院与佛教在一个时代、一个社会曾扮演过的独特角色。

石窟寺研究的未来走向在何方?洞窟只是石窟寺院的一部分,位于寺院布局边缘的一部分,而关乎石窟寺院整体布局、功能分工、社会角色等更重要的问题,仍有待于走出洞窟,从窟前空间尚缺乏充足考古工作的未知热土中寻找,从寺院的边界区划与核心建置、实体建筑与虚化空间的辩证关系中发掘。石窟寺院的研究不能止步于孤立的、碎片的观察,而应以整体的、联系的视角来看待。石窟寺院不仅仅是洞窟、造像、壁画留存的吉光片羽,更曾经作为有机联系的整体、作为宗教活动的主体场所发挥功能,融入社会生活之血脉,在国家管理、区域发展与宗教人群的修行生活中焕然搏动。

本文已经魏正中老师审核

撰稿:杜心怡