2025年3月14日下午,由“贵州茅台公益基金会”资助的“德斋讲堂”第二讲《马来西亚考古概况》在考古楼A101举行。讲座由马来西亚理科大学(University Sains Malaysia,USM)全球考古研究中心主任谢明顺(Stephen Chia)教授主讲,北京大学考古文博学院长聘副教授李锋主持。谢明顺教授主要为我们介绍了马来西亚考古研究的发展简史、马来西亚的重要考古遗址及最新研究进展,简明又系统地勾勒了马来西亚的考古概况。

一、马来西亚考古研究简史

马来西亚的考古研究始于19世纪中叶的英国殖民时期,其开端可以追溯到1840年,英国官员詹姆斯·洛(James Low)在韦尔斯利省(今槟城)进行的发掘与研究。马来西亚的考古学发展史可大致分为四个主要时期:

1. 早期殖民/古物时期(1840-1900)

马来西亚最早的考古工作始于槟城,主要由英国学者主持发掘。这些工作多出于个人兴趣,缺乏系统的科学方法。当时出土的许多文物至今仍散落在海外。

2. 博物馆建立时期(1900-1940)

这一时期,学术界对马来半岛的考古研究兴趣有所增加。马来西亚最早的博物馆——霹雳州博物馆(Perak Museum)于1883年成立。1887年,莱佛士博物馆(Raffles Museum)于新加坡成立,该博物馆当时属于马来联邦博物馆(Federated Malay States Museum)。砂拉越博物馆(Sarawak Museum)则于1891年在查尔斯·布鲁克(Charles Brooke)任期内建成。

1891年至1940年间,博物馆的早期研究人员主要是昆虫学家、植物学家和动物学家,他们的研究兴趣集中于民族学、植物学和动物学,对考古学关注较少。这一时期的研究成果主要发表在1911年创刊的《砂拉越博物馆杂志》,该刊物是东南亚历史最悠久的科学期刊之一。

这一阶段的考古工作主要由英国博物馆的馆长和政府官员负责,他们并非受过专业训练的考古学家,而多是人类学家或行政官员。尽管少数发掘项目出版了考古报告,但这些报告往往简短且描述性较强,缺乏基本的重要数据,如发掘计划、地层信息或文化剖面等。然而,他们的开创性工作为博物馆提供了大量文物,并记录了许多遗址的位置,为后来的考古研究奠定了基础。

3. 二战后/马来西亚形成时期(1945-1970)

1941年至1945年的第二次世界大战期间,日本入侵并占领马来亚、沙巴和砂拉越,导致考古工作几乎完全中断。二战结束后,考古工作由英国官员及相关人员继续推进。

这一时期最重要的考古工作之一是1947年至1966年间英国陆军少校汤姆·哈里森(Tom Harrisson)在砂拉越尼亚洞穴遗址(Niah Caves & Sites)进行的研究。他在此发现了一具距今约4万年的现代人类头盖骨(“Deep Skull”),这一发现对东南亚史前人类研究具有重要意义。

20世纪60年代,马来西亚独立建国后,马来亚大学(位于吉隆坡)历史系开设了考古学课程。从20世纪30年代到60年代,马来西亚是东南亚考古研究最活跃的地区之一,相关研究成果也相对丰富。

4. 本地考古学家主导时期(1970-2025)

20世纪70至80年代,马来西亚考古学进入关键发展阶段,考古学逐步成为一门更专业、更科学的学科。本地学者开始积极参与考古研究,并接受专业培训。第一代马来西亚考古学家,包括Zuraina Majid、Nik Hassan Suhaimi、Adi Haji Taha、Leong Sau Heng和Ipoi Datan等,纷纷赴海外深造。

如今,马来西亚已有众多拥有硕士和博士学位的专业考古学家,他们主要在大学和博物馆工作,尤以槟城的马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia,USM)为核心。USM于1987年成立马来西亚考古项目,1995年设立马来西亚考古研究中心,并于2009年更名为全球考古研究中心。自1987年至2025年,USM始终是马来西亚考古研究的领军机构,贡献了全国约90%的考古数据。该研究中心主要从事考古研究、教学培训以及文化遗产保护工作,目前拥有25名工作人员、35名研究生以及50名主修考古学的本科生。

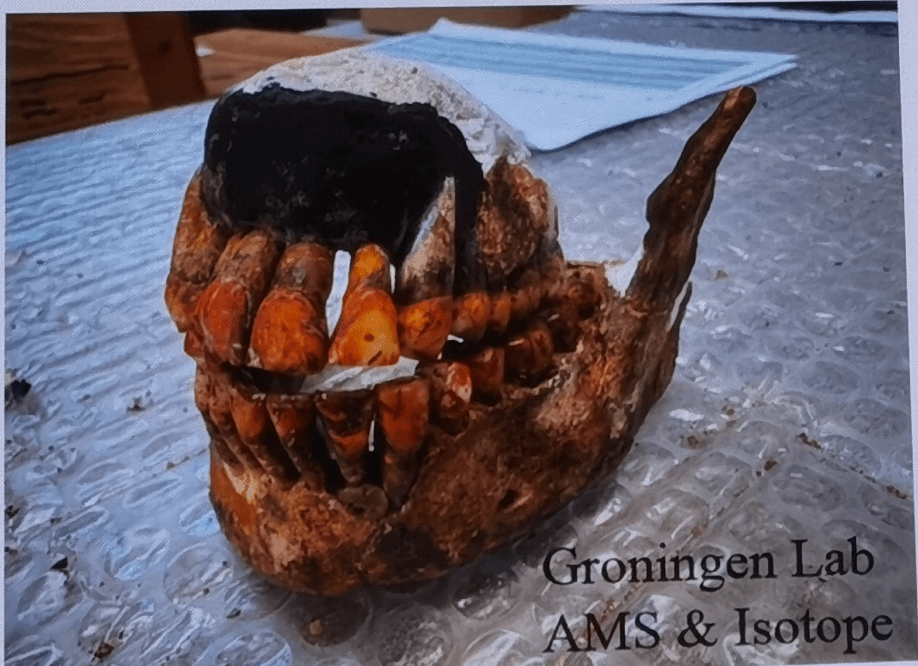

马来西亚理科大学开展了广泛的国际合作,2024-2025年的国际合作项目主要包括:与印度尼西亚大学、泰国艺术大学、菲律宾大学、印度尼西亚加查马达大学、北苏门答腊大学、英国阿迦汗大学、中国昆明动物研究所签署谅解备忘录(MOU);与格罗宁根放射性碳同位素实验室合作年代测定项目;与韩国基础科学研究所、日本广岛实验室、华盛顿大学等合作光释光/热释光(OSL/TL)项目;与日本广岛实验室、罗斯基勒大学合作放射性氩/氩(Ar/Ar)、钾-氩(K-Ar)项目;与札幌大学、东京国立科学博物馆、利兹大学、昆明动物研究所合作的古人类学/DNA项目;与弗林德斯大学、格里菲斯大学、白沙瓦大学、泰国艺术大学、玛希隆大学、印度尼西亚大学、印度尼西亚巨港大学、柬埔寨吴哥世界文化遗产管理局合作的文明与遗产研究项目。

二、马来西亚考古研究成果与最新进展

1.考古遗址的分布、年代序列和类型

马来西亚的考古遗址广泛分布在马来半岛、沙巴、砂拉越等地,目前已开展大量考古发掘和研究。马来西亚的考古文化序列涵盖了旧石器时代、中石器时代、新石器时代、原史时期、历史时期等不同阶段,主要的考古遗址包括史前露天与洞穴遗址、原史时期遗址、历史时期遗址、水下遗址等。

马来西亚考古遗址分布

马来西亚考古遗址年表

2.马来西亚的主要考古遗址

(1)史前遗址

Bukit Bunuh遗址位于马来西亚霹雳州的玲珑谷(Lenggong Valley),发现了距今183万年的手斧。Bukit Jawa遗址距今20万年,该遗址发现了超过15万件石器,展现了东南亚地区早期人类的石器制造技术和生存栖居模式。

Kota Tampan是一处已列入世界文化遗产名录的重要遗址。该遗址中有大量火山灰沉积,通过火山灰测年,得到其年代约为距今7.5万年。这些火山灰来源于印度尼西亚苏门答腊岛多巴火山(Mt Toba)的一次超级火山爆发,这次爆发产生的火山灰最远甚至到达了非洲南部。该遗址出土了大量石器遗存,并留下了一处因被快速掩埋而保存完好的石器加工作坊,保留了石器生产各环节的重要遗存,对东南亚地区的旧石器时代石器技术与类型学的研究具有重要意义。

Kota Tampan遗址出土石器

曼苏里谷(Mansuli Valley)发现了多个距今约5-10万年的遗址。其中的Gua Samang Buat遗址历史可以追溯到约4.6万年,有4个文化层,发现了大量的石器工具,包括砍砸器和磨制工具。

尼亚洞穴遗址(Gua Niah)位于砂拉越州。该洞穴面积较大,发现了距今约4万年的现代人头骨(Deep Skull)。这是目前马来西亚最古老的人类头骨,经研究属于一位20岁左右的青年女性。同时还发现了其他距今约2万年的屈肢葬和一些新石器时代墓葬。

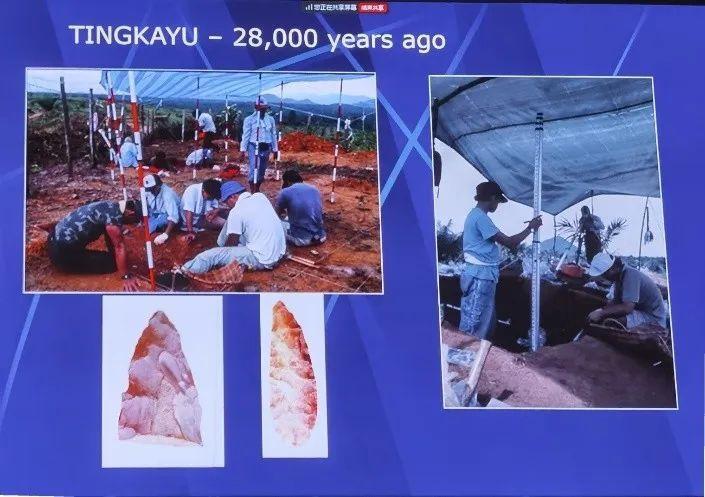

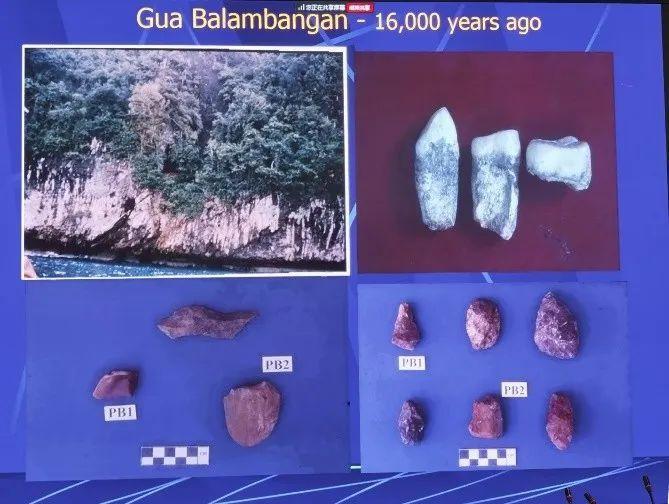

年代稍晚的Tingkayu遗址(距今2.8万年)出土了特殊的两面器遗存;距今1.6万年的Gua Balambangan遗址发现了三颗人类牙齿。

Tingkayu遗址

Gua Samang Buat遗址

Lenggong Valley的洞穴遗址发现较多屈肢葬人骨,其中最著名的是“霹雳人”(Perak Man)。霹雳人(Perak Man)是东南亚最完整的一具旧石器时代人类骨骼,出土于Lenggong Valley的Gua Gunung Runtuh遗址,距今约10000年。该个体先天畸形,左臂和左手远小于右臂和右手;他死于40-45岁高龄,被埋藏在一米深的穴中,陪葬有两三千个贝壳和猪、鹿、猩猩等动物骨骼。因此,考古学家推测该个体生前是十分受尊敬的对象,身份地位应该较高。

Gua Teluk Kelawar遗址于1991 至2004 年由 USM 与州立博物馆共同调查发掘。发现屈肢葬人骨,距今约8500年,为女性,基于股骨大小、头骨等估算身高为 143-151 厘米 ,死于 45-50 岁,属澳美人种(Austromelanesoid),与霹雳人(Perak Man)相同。随葬有石器、动物骨骼、贝壳。

Gua Kepah遗址发现超过 38 具人类骨骼,年代大约在公元前 4000-5000 年之间,属典型的旧石器时代末到新石器时代间的和平文化(Hoabinhian Culture)屈肢葬。发现的人类牙齿呈红色,应与当地人食用槟榔有关。

Gua Kepah遗址出土的人骨

Gua Cha新石器时代遗址位于吉兰丹州(Kelantan)的Nenggeri地区,距今约3000年,发现超过 33 具人骨。该遗址的主要研究有:Dikaji oleh HD Noone (1939)、Sieveking (1954), Adi Hj Taha (1979) 。

(2)金属时代遗址

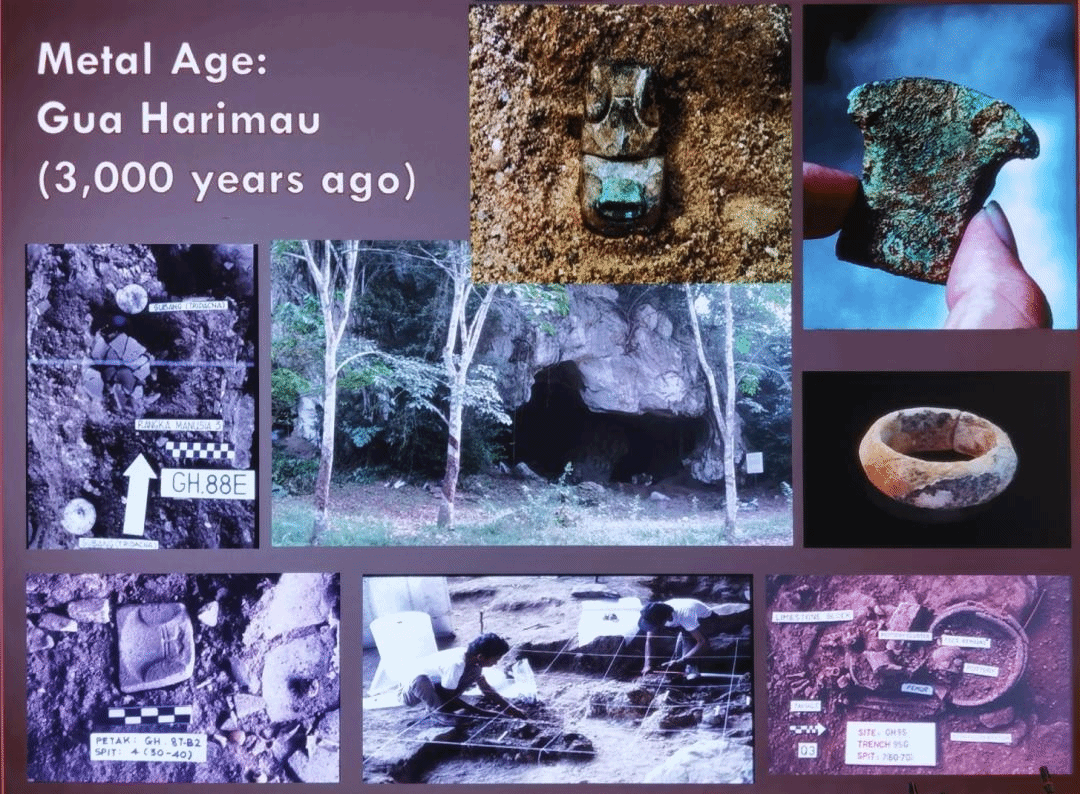

Gua Harimau遗址距今约3000年,出土有青铜器,数量不多,尺寸较小,与泰国的发现相近。

Gua Harimau 遗址及其出土遗物

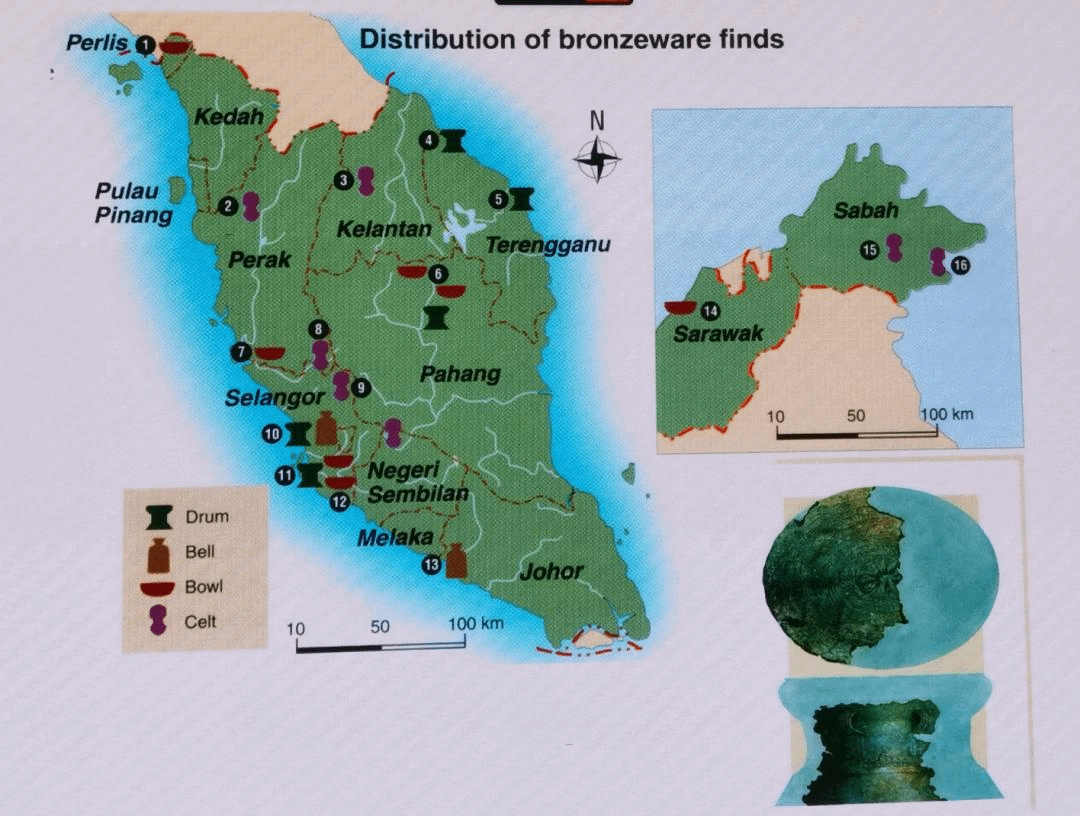

东南亚发现的青铜器可能是由印度或中国云南传播而来。也发现有铜鼓遗存,距今约2000年。

马来西亚出土青铜器的分布

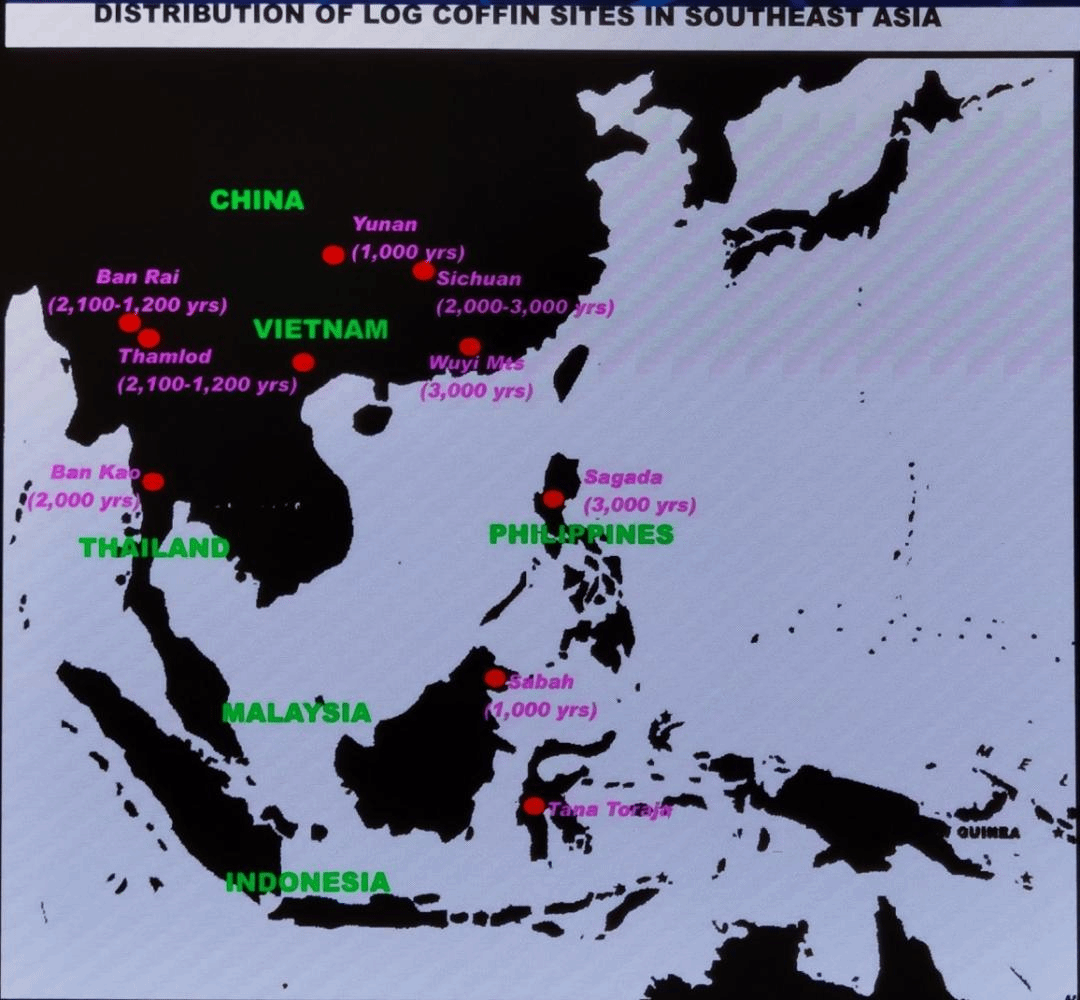

悬棺葬是这一时期的又一重要发现,马来西亚发现的悬棺葬距今约1000年,应当也是从中国传播而来的。DNA研究表明他们与距今3000年百越向南的迁徙流动有关。

悬棺葬在东南亚地区的分布

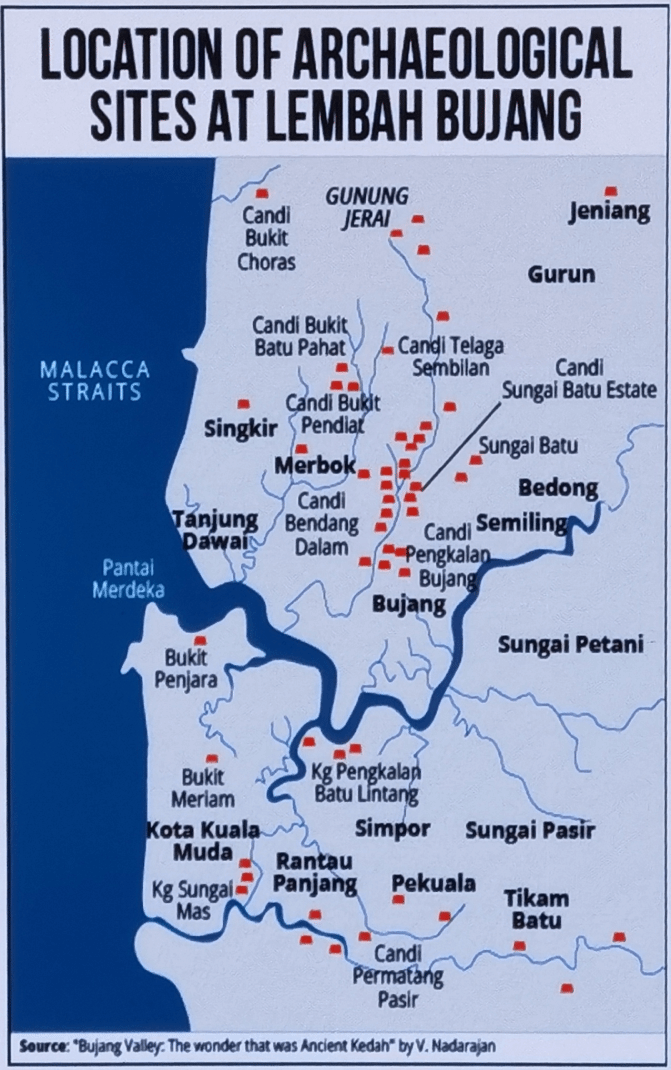

古吉打州布央谷(Bujang Valley)是2-17世纪的重要考古遗址。古老的吉打州是一个由多元文化的沿海居住区组成的联邦,其经济和人口中心是布央谷(Bujang Valley)。唐代、明代中国与马来西亚的贸易繁盛,马来西亚作为海上贸易路线中的重要单元,有数量众多的瓷器遗存;同时也有欧洲贸易的相关遗存,距今1000年左右。

布央谷(Bujang Valley)遗址分布

3.研究举例:沙巴仙本那骷髅山(Bukit Tengkorak)的考古学研究和发展

沙巴仙本那骷髅山(Bukit Tengkorak)1994年以来的重要考古工作包括:

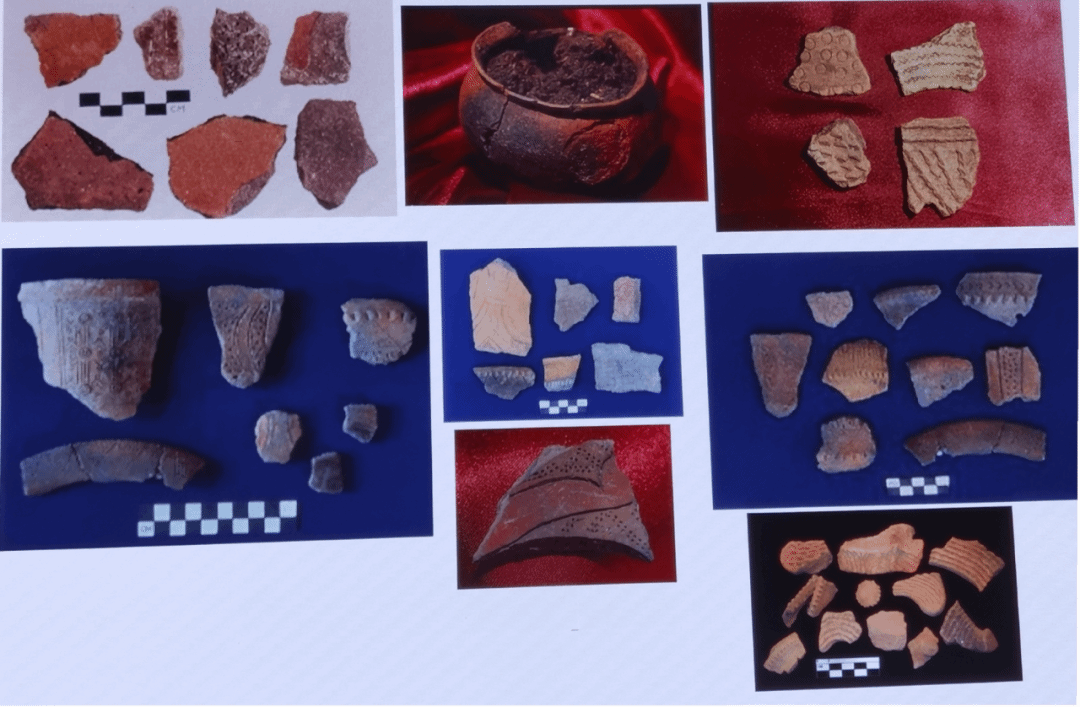

(1) 骷髅山发现了带有刻划、戳印纹饰的红陶,距今约3000年。其中一部分陶器在印尼、菲律宾、台湾等也有类似发现, 可能指示多地间潜在的联系;另有一部分陶器与欧洲发现的类似,可能受到欧洲的影响。这一现象的成因有赖于海上贸易与文化交流。仙本那传统陶器制作的民族考古学研究显示,与骷髅山相似的传统制陶工艺一直沿用至今。

图十一 骷髅山(Bukit Tengkorak)出土的陶器

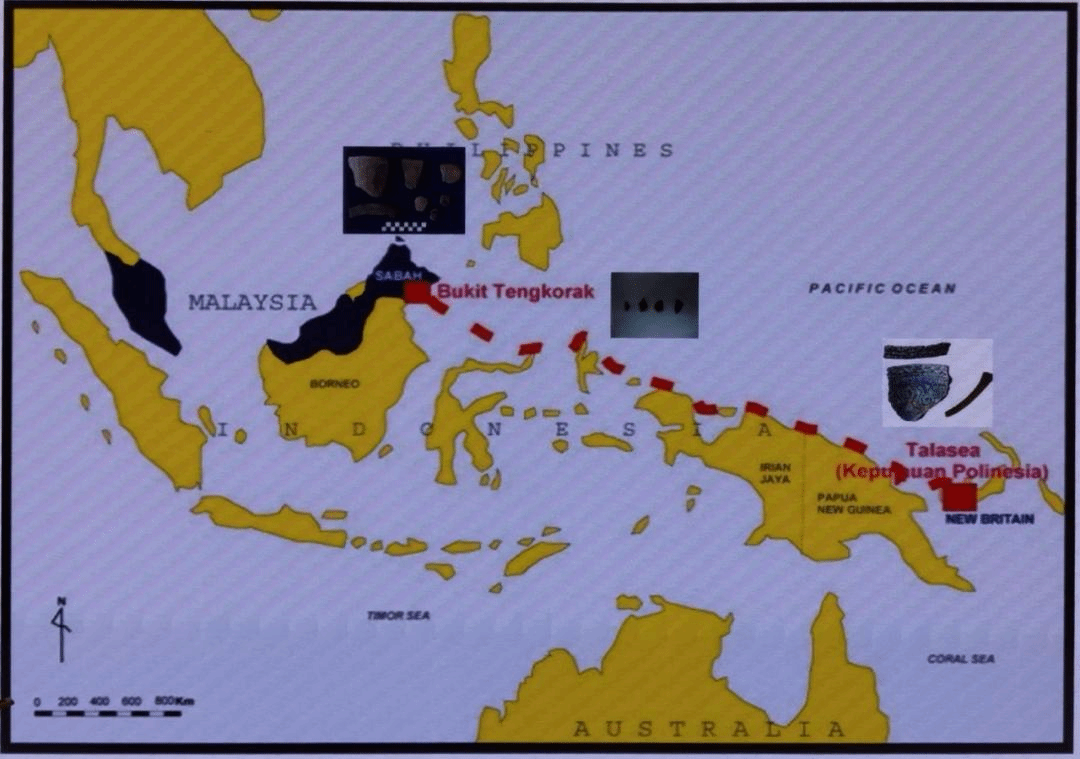

(2)骷髅山的黑曜石工艺品研究。化学成分的测试显示,这些黑曜石的来源可以追溯到3500公里外的美拉尼西亚。

图十二 海上贸易路线(距今约3000年 )

(3)仙本那Bukit Kamiri遗址、Melanta Tutup遗址的人骨研究。古人类学研究显示,这些遗址中出土的距今3000-1000年的人骨遗骸与同时期东南亚和中国华南地区的古代人群存在遗传联系。

(4)建立沙巴仙本那骷髅山考古画廊。该画廊已于2016年正式启用,不仅有助于保护和传承当地的历史文化,还在教育、旅游和社会经济发展等方面发挥了重要作用。

讲座后,李锋老师对讲座内容做了简要总结并对谢明顺教授表达了感谢。参与讲座的师生就马来西亚旧石器时代遗址、马来西亚理科大学水下考古、马来西亚青铜器的生产与来源等问题与谢明顺教授展开了交流讨论。

附录:谢明顺教授推荐的阅读书目

1.Archaeology in Malaysia

作者:Zuraina Majid

出版社:Center for Archaeological Research Malaysia - Universiti Sains Malaysia

出版时间:2003

简介:这本书全面介绍了马来西亚的考古学研究,涵盖了该国从史前到历史时期的考古发现和研究成果。

2.The Perak Man and Other Prehistoric Skeletons of Malaysia

作者:Zuraina Majid

出版社:Penerbit Universiti Sains Malaysia: Distributors, Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop: MPH Distributors

出版时间:2005

简介:这本书聚焦于马来西亚的史前人类遗骸,包括著名的“Perak Man”(霹雳人),这是东南亚最古老的完整人类骨骼之一。书中详细介绍了这些遗骸的发现、研究和意义。

3.Archaeology of Bukit Tengkorak, Sabah

作者:Stephen Chia

出版社:Penerbit Universiti Sains Malaysia

出版时间:2024

简介:这本书专门探讨了沙巴州仙本那的Bukit Tengkorak(骷髅山)考古遗址。书中详细介绍了该遗址的考古发现,包括陶器、石器、贝壳饰品和人类遗骸等,以及这些发现对理解东南亚新石器时代文化的重要性。

4.Wood Coffin Burial of Kinabatangan, Sabah

作者:Stephen Chia

出版社:Penerbit Universiti Sains Malaysia for Centre for Global Archaeological Research

出版时间:2013

简介:这本书研究了沙巴州基纳巴坦岸地区的木棺葬遗址。书中详细描述了这些木棺葬的发现、保存状况和文化背景,为理解该地区的丧葬习俗和历史提供了重要资料。

5. A History of Archaeology in Malaysia

作者:Stephen Chia

出处:Junko Habu, Peter Lape & John Olsen (Eds.) Handbook of East and Southeast Asian Archaeology, Springer Press,2017, pp. 125-141

简介:回顾了马来西亚考古学的发展历程,从早期的探索到现代的研究方法和理论,提供了对该国考古学历史的全面概述。

撰稿:钟宛彤

图片来自谢明顺教授讲座所用PPT